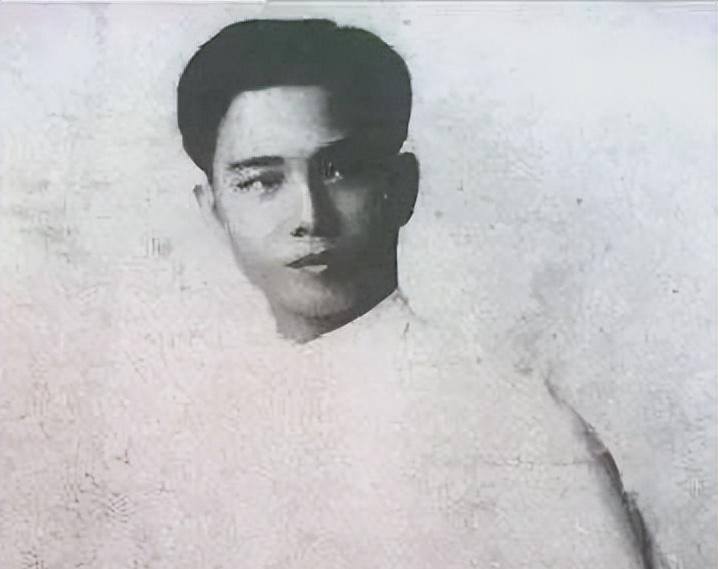

1948年8月,上海参议会礼堂座无虚席,审判长敲下法槌时,台下千张脸都拧着同一个问号:那个二十三年前为五卅运动学生冒死辩护的律师,怎么会站在这里为侵华战犯冈村宁次说无罪? 那时他接的案子多半不收钱,工人断指索赔案、小贩抗捐被捕案,卷宗里夹着的感谢信能铺满半张办公桌。 没人想到,改变他人生轨迹的会是一场婚事。 1936年《良友》画报登了他和虞洽卿长女的婚礼,38岁的新郎对着41岁的新娘鞠躬时,镜头没拍到他袖口露出的金表那是婚后第二天,岳父送来的见面礼,随礼的还有块租界车牌,四个4,在当时的上海,比警车还管用。 抗战爆发后,汪伪政府请他做司法部长,江一平没去。 但重庆档案馆的老信里写着,他给杜月笙的信里没提民族气节,只说家族产业多在沦陷区,一动则倾巢。 后来财政部档案揭开更实的:他借着战时物资运输的由头,让自家船队在日伪控制的港口来去自由,舱单上写着药品,夹层里藏着棉纱和西药。 1945年虞洽卿一死,江一平的好日子跟着到头。 CC系的陈立夫递来橄榄枝,特别法律顾问团的聘书里夹着张支票。 他不知道,这其实是给冈村宁次辩护的定金。 那时蒋介石的侍从室正忙着给冈村发密电,电报里借重军事经验几个字,后来成了南京第二历史档案馆的解密文件。 何应钦在受降仪式后拉着冈村宁次进了密室。 后来淮海战役被俘的杜聿明在回忆录里说,当年在上海愚园路别墅,冈村给他们讲剿共战术,黑板上画的地图比参谋部的还详细。 为了让这场培训名正言顺,国民政府让仁济医院开了张肺结核诊断书,说冈村需要静养,拖了两年没移交东京法庭。 1948年的审判庭上,江一平念辩护词的手在抖。 他提到冈村无直接作战命令,却绝口不提那些标着绝密的军事计划书。 听众席后排,当年五卅运动中他救下的学生攥紧了拳头,那只曾被巡捕打伤的手,此刻指甲掐进了掌心。 晚年的江一平在台北街头代写诉状,钢笔尖在纸上划拉时,总会想起1925年那个夏天。 阳光透过法庭窗户,照在学生血衣上,也照在他年轻的脸上。 而上海愚园路那栋别墅早被收归国有,墙角还留着当年军事培训班学员刻下的名字,风一吹,像谁在低声念着正义两个字。 法律这东西,从来不是靠嘴说的,得靠心守着,守不住的那天,再亮的招牌也会褪色。