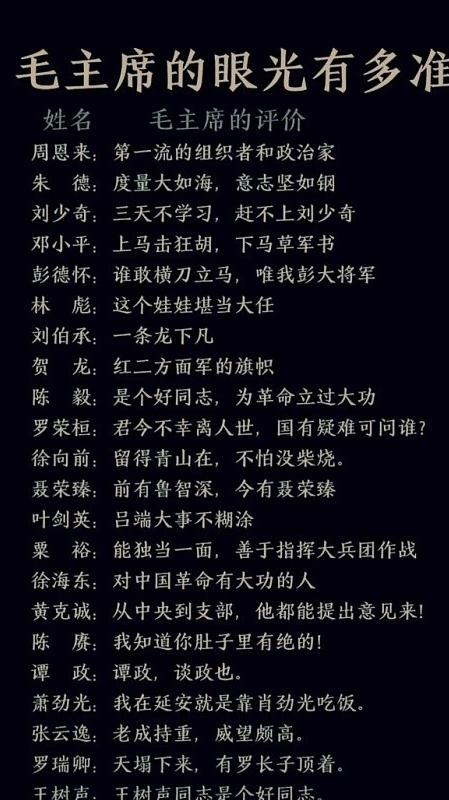

标签: 黄克诚

1978年的时候,黄克诚将军三十岁的小儿子黄晴准备结婚,未来儿媳妇的家教家风都不

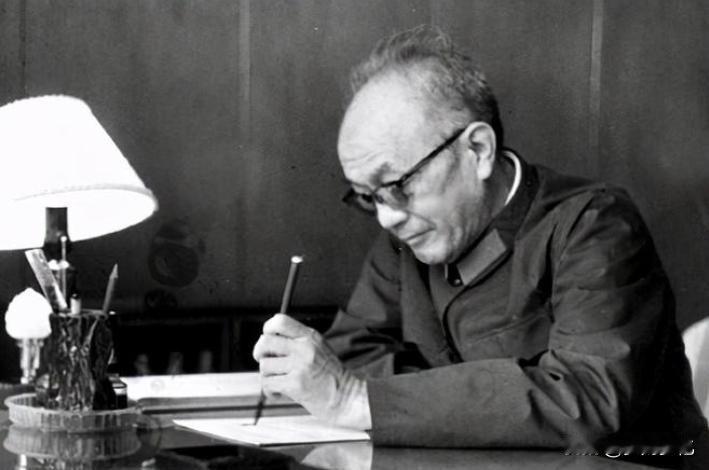

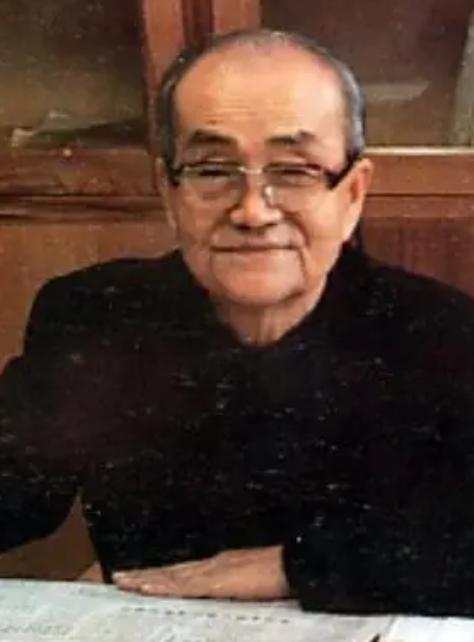

1978年的时候,黄克诚将军三十岁的小儿子黄晴准备结婚,未来儿媳妇的家教家风都不错,黄克诚很满意。满意归满意,但事情并没有往“高干家庭热热闹闹办喜事”的方向走。黄晴把结婚的想法说出口没多久,黄克诚就把家里人叫到一起,语气很平静,却一点余地都没留:婚礼可以办,但一切从简,不能用公家的车,不能找单位帮忙,也不能因为家庭身份多请人、多花钱。这番话并不是临时起意。黄克诚这一辈子,对“权力用在什么地方”始终分得很清楚。1959年庐山会议期间,黄克诚任总参谋长,在会议上如实反映基层情况,提到浮夸风和粮食问题。这些话在当时并不讨喜,结果很快被调整岗位,离开了军队核心位置。这件事,对黄克诚影响很大,却没有改变他的性子,反而让他更警惕“位置越高,越要守住界线”。所以到了1978年,黄晴结婚这件事,在黄克诚眼里不是小事,而是原则问题。家里有人觉得,现在条件比过去好,办得体面一点也不算过分。黄克诚听后当场发火,说的话很重:革命干部的孩子,不能拿父母的职务当本钱,比待遇只会比出问题来。黄晴心里并不轻松。结婚是人生大事,谁都想风风光光一点。黄晴私下和母亲抱怨,说就算用单位的车,也可以自己出油钱。话传到黄克诚耳朵里,黄克诚直接把话说死:只要是公家的东西,就不能碰,哪怕一分钱也不行。这种态度,其实和黄克诚对待子女工作的态度一模一样。新中国成立后,不少老干部的子女进入系统工作并不难,但黄克诚明确要求,孩子找工作不许找他,也不许打他的旗号。黄克诚的子女,大多从普通岗位做起,没有人因为父亲的身份走捷径。这一点,在当时并不普遍。黄克诚常在家里提起一句话:“当干部的,最怕自己觉得理所当然。”用车、住房、看病,只要有规定,就严格按规定来,宁可麻烦一点,也不越线。婚礼的事最终怎么定下来的,家里并没有大张旗鼓地讨论。黄晴后来主动站出来,说已经和对象商量好,接亲就像父母当年那样,用自行车。黄克诚这才缓和下来,脸上有了笑意,说这才像个样子。“其身正,不令而行。”《论语》里的这句话,用在黄克诚身上并不夸张。婚礼那天,没有车队,没有排场,一队自行车安安静静地出门,又安安静静地回来。在旁人看来或许简单,但在那个年代,这种“简单”反而显得不寻常。多年以后,人们回看这件事,很少再纠结婚礼办得寒酸还是体面,而是记住了一点:黄克诚并不是在为难家人,而是在守住自己一生反复验证过的分寸。对他来说,战场上如此,会议桌上如此,到了自家孩子结婚这件私事上,同样如此。

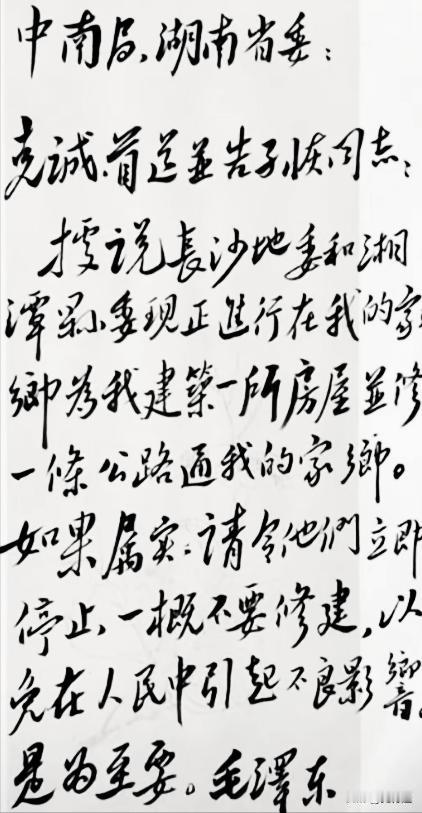

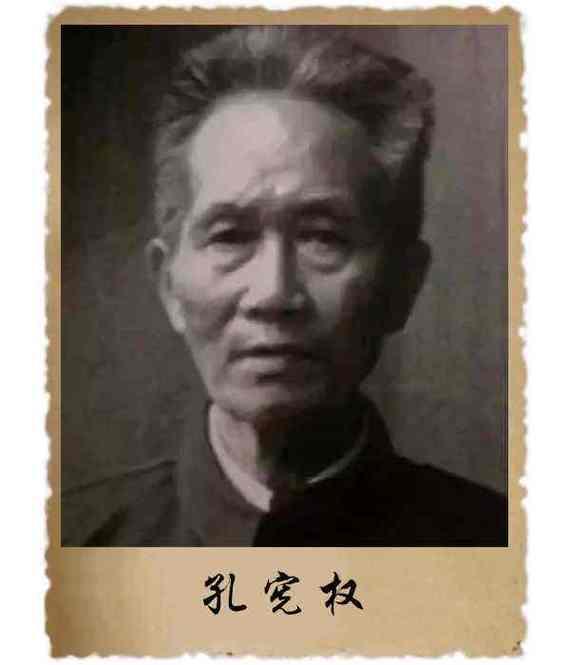

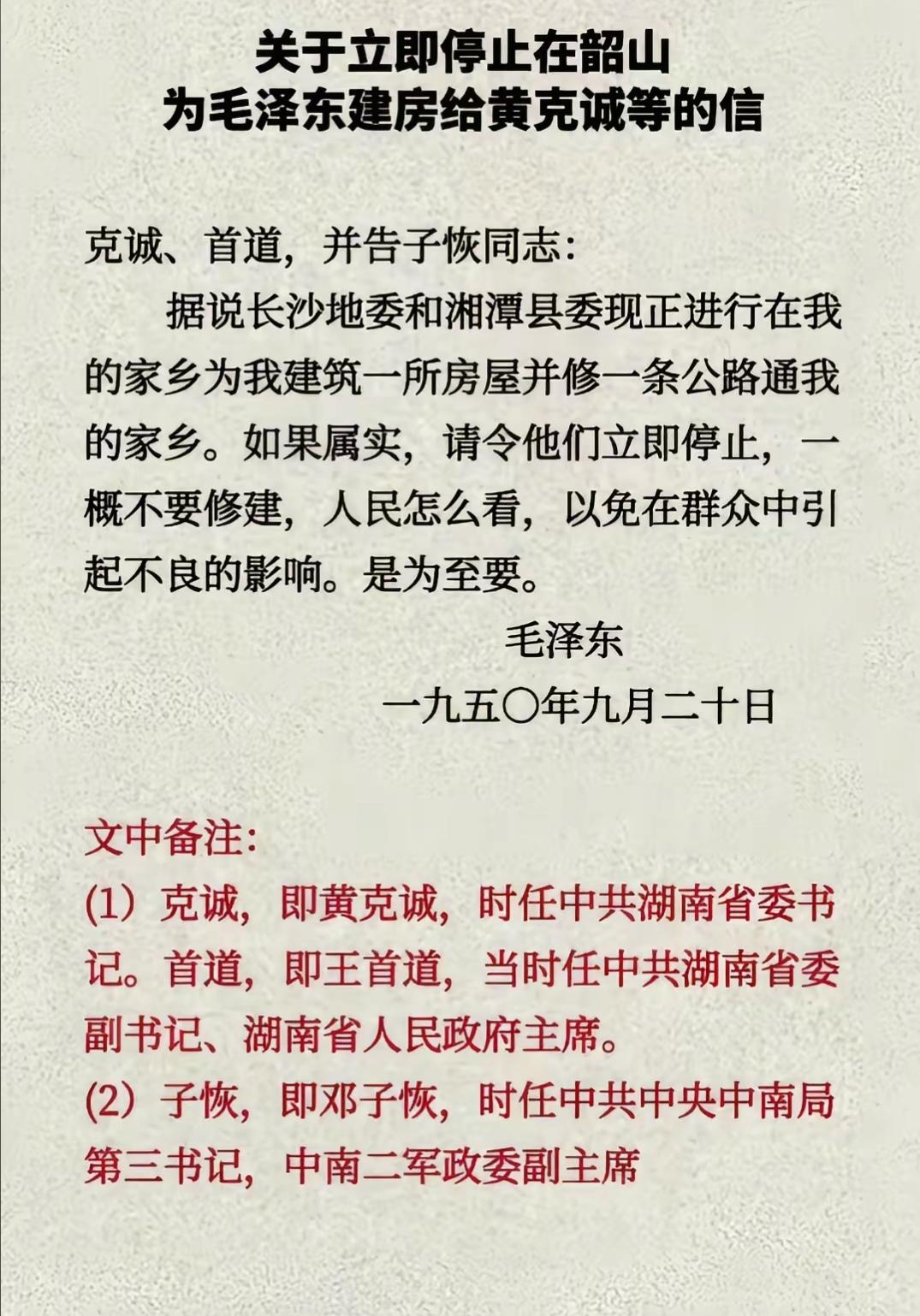

烈士牺牲15年,突然写信给开国上将:“首长,我还活着,能不能给安排个工作?”

烈士牺牲15年,突然写信给开国上将:“首长,我还活着,能不能给安排个工作?”收到信的杨勇,手都抖了。要不是1950年那封突然寄到贵州军区的信,谁都不会想到,一位早该刻在烈士碑上的红军猛将,竟活得好好的,还在小镇里砌墙盖房。那天,司令杨勇和政委苏振华拿着信,看着落款名字,愣得像被雷劈了一样——孔宪权,这不是十几年前就牺牲了吗?说起这人,当年在红三军团,那叫一个横,娄山关那仗,敌人炮火像不要钱似的往山上砸,孔宪权偏偏带着十几个突击队,爬别人连看都不敢看的绝壁,直接冲到敌人旅部头上。他不要命的打法,白刃战冲在最前面,机枪在旁边扫,他硬是没躲,打到最后,人看不见了,再见到他时,是被抬进遵义城的教堂,浑身都是血,左胯骨被六颗子弹打成渣。胡耀邦当时就在旁边,看到这伤势都摇头:基本没救了,可是部队没法停,硬把他抬着走了两个星期。最后实在带不动了,只能留下三百块大洋、药品、一个医生和通讯员,把他安顿在老乡家里养伤,那时候谁都知道,这几乎等同于告别。结果局势一乱,医生走散了,通讯中断,他又伤成那样,根本跟不上部队,收留他的财主怕惹麻烦,不敢放他离开。就这么一拖,红军的消息全断了,组织以为他凶多吉少,档案里“牺牲”二字就这么盖上了。可偏偏他命硬,他靠着撑杆担子混口饭,后来又靠拜师学手艺,练出一手绝活——砌砖、砌墙、盖房子样样精,他腿不好,走路一瘸一拐,可干活那专注劲,像在拼命守阵地。军区调查员根据那封信一路找过去,看见的就是这么一个泥瓦匠,可越看越不对劲:这人寡言少语,但干活有章法,动作利索得不寻常。更神的是,附近十里八乡的人都把他当个“活菩萨”,谁家有难事都跑来找他帮忙,有人甚至收他用过的东西回去当护身符,你说他普通吧?大家又都觉得他不一般。当调查员把身份一对,军区炸开了锅,那些当年一起摸爬滚打的老上级——黄克诚、杨勇,全都惊了,这要不是亲眼看到,谁能想到当年“打不死的程咬金”,居然在小镇里砌了十几年墙?组织马上给他恢复党籍、恢复身份,但六颗子弹把胯骨打碎过的人,已经不可能再回前线带兵了,可这反而成就了另一段传奇:组织把他安排进遵义会议纪念馆,从副馆长做到第一任馆长。这安排,简直妙到极致,一个拄着拐杖的老人,每天慢悠悠走过展厅,他指着墙上那张发黄的作战地图,说的不是书上翻来的段落,而是他当年亲眼看到的火光、亲身踩过的绝壁。他给参观者讲娄山关大捷,那不是背材料,是把他自己的命、自己的血,原原本本讲出来。前半生,他在战场上拼命,为历史立下笔墨;后半生,他在展馆里用一口一声,保证历史被记住、被听见。他的故事从来不需要渲染,一个红军硬骨头,在风雨飘摇的岁月里不死不倒,最后还能亲口讲述自己曾经的战斗,这样的归宿,放在谁身上都足够震撼。