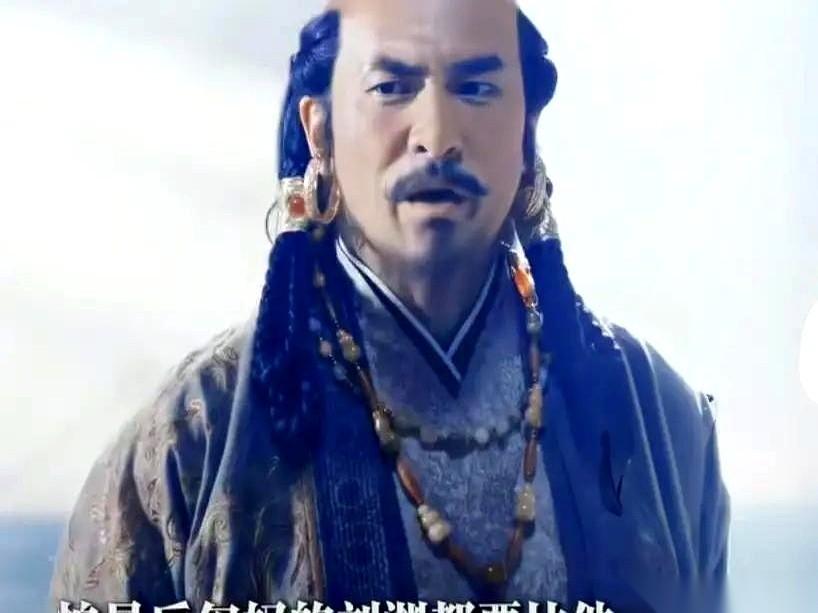

张光北说:1987年,我跟陈宝国去欧洲旅行,一人一身西装,外面再穿一件风衣,我们俩长得挺帅的,当时身上有250美金,.... 这话从张光北嘴里乐呵呵地说出来,听着像个有趣的往事。但你品,你细品。1987年,两个当时已经在中国影视圈崭露头角的演员,揣着250美金,就敢往欧洲跑。这哪儿是旅行,这分明是一次“探险”。 先说陈宝国。那时候他可不是一般人,《赤橙黄绿青蓝紫》里的刘思佳,早就让他成了全国少女心里的“叛逆偶像”。更别提1986年,《神鞭》里的玻璃花,那股子混不吝的邪劲儿,演得人牙根痒痒又过目不忘。他已经是腕儿了。 张光北呢,也是中戏科班出身,正当年。俩帅小伙,穿着自以为最体面的行头——西装加大衣,这大概是当时中国男人对“国际范儿”最顶级的想象了。可他们不知道,那身打扮在八十年代的欧洲街头,可能正经得有点扎眼。 关键在那250美金。这是他们全部的家当。按当时的官方汇率,大概能换一千多人民币,在国内是笔巨款。可那是欧洲啊!住店、吃饭、坐车,哪样不是吞金兽?我猜他们出发前,心里盘算的肯定不是去哪家米其林,而是这钱怎么掰成几瓣花。这不是穷游,这是真正的“生存挑战”。 他们具体怎么过的?张光北后来零星回忆过,说得轻松。但你能想象吗?两个在国内被观众围着要签名的大明星,在国外,可能为了省几个法郎,得琢磨是坐地铁还是走路,得对着餐馆菜单心里默默做算术题,得盘算青年旅社的床位费。这种巨大的反差,本身就是一出戏。西装革履下的窘迫,风光身份后的精打细算,这种体验,比任何表演课都来得深刻。 为什么要去?而且是在事业上升期,手头并不宽裕的时候?我觉得,这恰恰暴露了那一代顶尖演员的某种“饥饿感”。不是对钱的饥饿,是对世界、对生活的饥饿。陈宝国演玻璃花,为了那股子混混气质,他能把真的石头子儿含在嘴里磨腮帮子,就为找那个感觉。演戏,在他们看来不是摆姿势念台词,是得把生活嚼碎了,消化了,再吐出来给观众看。没见过世界的参差,怎么演得出人生的百态?这趟寒酸的欧洲之行,就是他们自费的社会实践课。 你看陈宝国后来的戏,《大宅门》里的白景琦,《汉武大帝》里的刘彻,为什么那么有厚度?那种人物的格局、视野,甚至那种混不吝底色下的贵族气,不是光靠剧本就能琢磨出来的。你得心里有丘壑。这丘壑,可能就有一部分来自1987年,在异国他乡,用250美金支撑起的、略带狼狈的行走与观察。他看到了另一种文明的生活形态,体验了从中心(国内知名演员)到边缘(异国普通游客)的心理落差。这种滋味,对于塑造那些经历大起大落、在时代浪潮里沉浮的角色,是宝贵的养分。 张光北后来演《亮剑》里的楚云飞,那股子国民党将领的儒雅与傲气,也有别于常见的脸谱化。这份“别致”,或许也与他早年的开阔经历有关。艺术这东西,有时候需要距离感,需要跳出熟悉的语境,才能更清楚地回望和塑造自己文化里的角色。 所以,这250美金的欧洲之行,根本不是什么风花雪月的游记。它是一个隐喻,关于那一代演员如何主动地、甚至带着点笨拙的勇气,去碰撞更广阔的世界,从而反哺自己艺术的根系。 他们用最朴素的方式,践行着“读万卷书,行万里路”的古训。现在的年轻演员,出道即巅峰,出入有助理,可能很难理解这种“自讨苦吃”的出行意义。但恰恰是这种“苦吃”,这种在真实世界里的浸泡与摩擦,让他们的表演,有了无法替代的生活质感和生命重量。钱花完了可以再赚,但这种用脚步丈量世界、用身体感知差异的阅历,是多少片酬都换不来的。 从这个角度看,那250美金,花得可真值。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。