标签: 抚恤金

29岁丈夫工伤离世,妻子通过解冻体外受精胚胎移植怀孕产子,法院判决:社保中心每月支付“抚恤金”至其18周岁...

2月8日,“新时代推动法治进程2025年度十大案件”公布,全国首例确认“试管婴儿”享有工亡抚恤金案入选。该案判决不仅妥善解决了科技进步带来的新型法律争议,更以司法智慧填补了法律适用空白,为类案审理提供了重要参考,彰显...

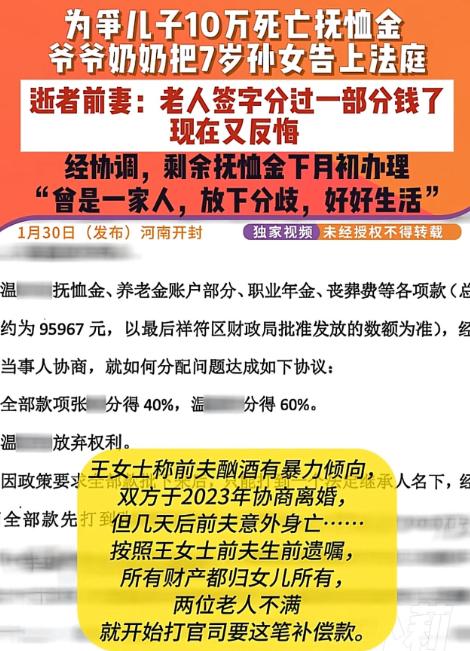

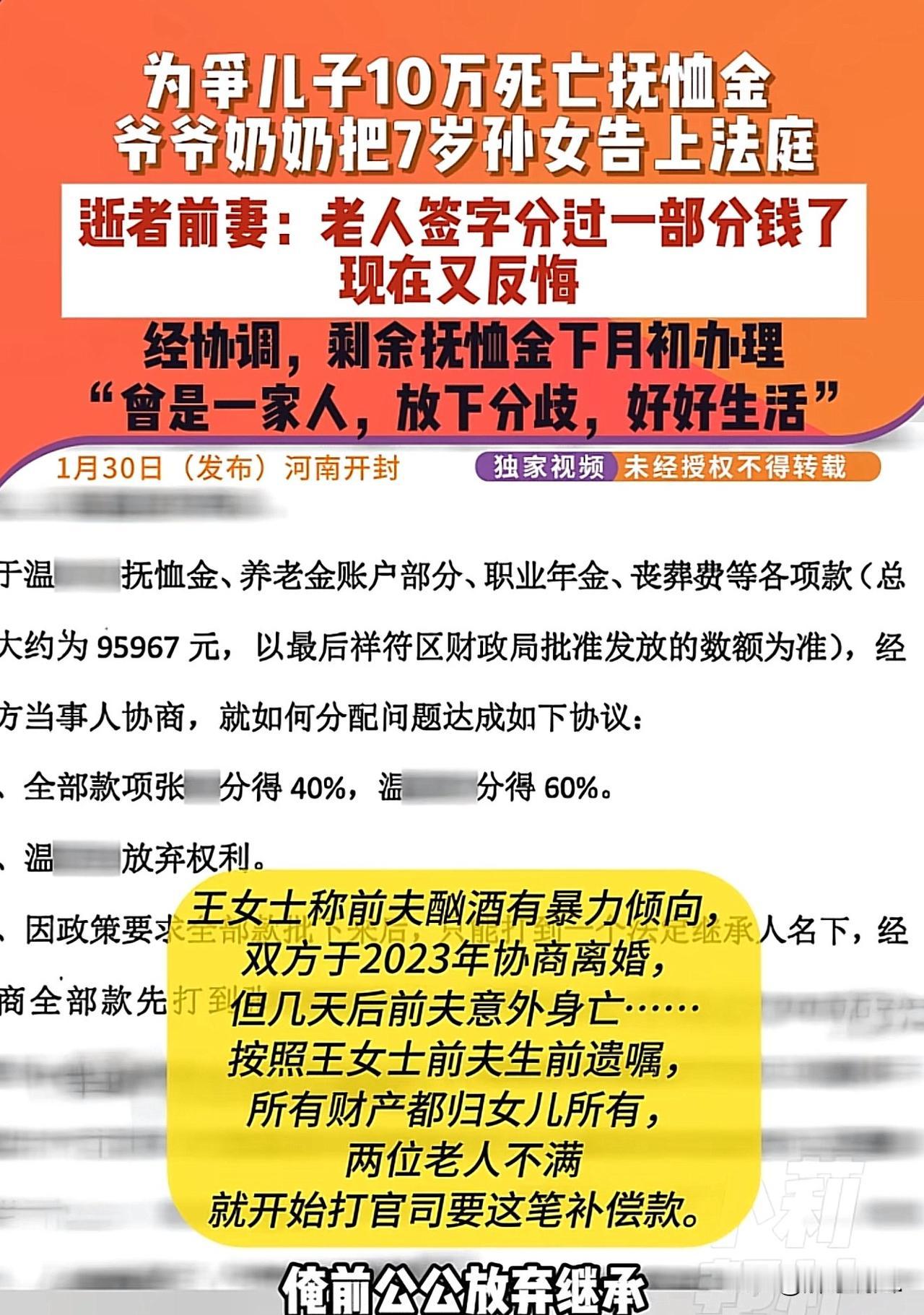

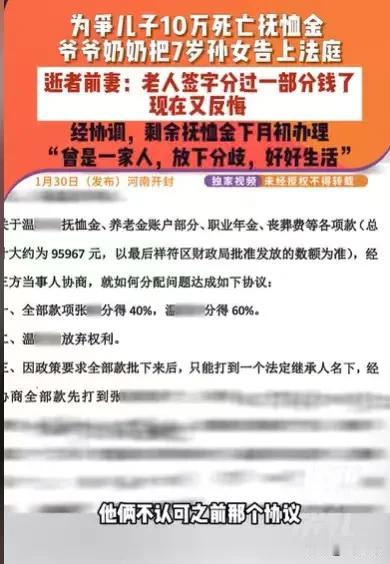

26万元抚恤金牵动亲情多元调纠纷终化解

一笔26万余元的抚恤金,牵动着一家人的心;一场及时有效的联动调解,最终弥合裂痕、唤回亲情。近日,云南省楚雄州元谋县平田乡综治中心联动司法所,为这场纠纷画上暖心句号。2025年10月3日,平田乡一位离休老干部不幸逝世,其...

1984年接到新婚丈夫牺牲在老山战场噩耗时,谢玉花毫不犹豫改嫁大伯哥。被停发烈士

1984年接到新婚丈夫牺牲在老山战场噩耗时,谢玉花毫不犹豫改嫁大伯哥。被停发烈士家属抚恤金,30年后她泪洒烈士陵园。谢玉花是河南省南召县人,出生于农村家庭,那里经济条件有限,村民主要靠务农维持生计。她在1983年与王长献结婚,王长献当时服役于陆军第40师119团,家境贫寒,父母年迈,下有六个弟妹。两人婚后,王长献继续在部队服役,谢玉花留在家中协助家务。1984年4月28日,王长献在老山收复战役中触雷牺牲,年仅26岁。老山战役是中越边境自卫反击战的一部分,中国军队在云南麻栗坡地区作战,目的是收复被侵占的领土。王长献的牺牲属于战场伤亡,部队随后发放烈士证书,并提供每月7元8角的抚恤金。这笔钱对王家来说是重要经济来源,因为家庭人口多,收入主要来自农业生产。谢玉花作为烈士遗孀,负责领取和使用这笔资金,购买杂粮等生活必需品。次年春天,有媒人前来提亲,但她选择留在王家。王长献的哥哥王长顺患有肺痨,身体虚弱,30多岁时已难以从事重体力劳动。上个月他进山采药时摔断腿,为节省医疗费用,自行用棍子接骨。农历五月初七,谢玉花与王长顺在村支书见证下成婚,两人面对王长献的烈士证书鞠躬三次。这次婚姻导致民政部门停发抚恤金,因为当时政策规定烈士遗孀改嫁后不再享受优抚待遇。这项政策源于1980年代的优抚条例,旨在针对特定家庭情况提供补助,但改嫁视为家庭结构变化。停发后,谢玉花到后山石料场务工,操作30斤大锤砸石,维持家庭开支。小姑子15岁时辍学,谢玉花用节省的粮食换取学习用品,支持她继续求学。王长献生前希望家中出大学生,这成为谢玉花的教育目标。1987年冬天,王长顺因病去世,留下谢玉花独自照顾王家三代人。公婆在1993年相继离世前,谢玉花负责他们的日常护理,包括提供食物和药物。六个弟妹逐渐成年,她协助他们成家立业,并送七个侄子侄女进入中学就读。这期间,家庭经济主要靠谢玉花的劳动收入和农业产出维持。河南省南召县民政局档案显示,王长献户的优抚记录从1984年开始,到改嫁后终止。云南省退役军人事务厅的麻栗坡烈士陵园名册中,王长献位列其中,墓碑位于第27排左起第9座。2014年清明节,谢玉花前往陵园祭扫,身后跟随王家后人,他们携带家乡黄土和新麦。陵园台阶有900级,雨天路滑。谢玉花在墓碑前停留,抚摸铭文。《中国民政》杂志2015年第3期报道了她的经历,强调烈属在政策变动中的处境。解放军报2014年特刊回顾老山战役三十周年,提及类似烈士家庭的后续情况。老山战役发生在1984年4月至7月,中国军队收复老山、者阴山等高地,作战中触雷伤亡较多。王长献所属的119团参与主攻,战役中阵亡战士被安葬在麻栗坡烈士陵园。该陵园建于1984年,占地广阔,存放数千名烈士遗骨。谢玉花的改嫁决定源于家庭实际需求,王家缺少劳动力,她的选择避免了家庭进一步解体。当时农村寡妇改嫁常见,但烈属身份带来额外政策影响。停发抚恤金后,她从事体力劳动,石料场工作强度大,收入微薄。弟妹教育成为重点,她优先分配资源给年轻一代。1990年代,农村经济改革,王家通过种植粮食作物改善生活。谢玉花的坚持体现在长期照顾中,公婆离世后,她继续管理家务。陵园祭扫活动在2014年发生,当时她已白发苍苍。麻栗坡烈士陵园每年清明吸引众多家属前来,2018年修订的名册包括王长献的详细信息,如出生年月和牺牲日期。谢玉花的经历被视为典型烈属案例,反映出1980年代优抚政策的局限性。当时抚恤标准较低,每月几元钱仅够基本粮食。改嫁停发规定在后期有所调整,但对她已无追溯。家庭成员逐渐独立后,她的生活负担减轻。报道中提到,她在县里作报告,分享王长献的津贴使用细节,如买红绒线等小事。这些细节显示出军人家庭的朴实生活。老山战役的背景涉及边境安全,中国军队在高山丛林作战,地雷是主要威胁。王长献的军功章由家人保存,2014年带到陵园。

乔法官说法丨这个抚恤金差额应该问谁要?

但徐阿姨去办手续时发现,厂里有2年没给她老公缴社保,导致相关待遇包括供养亲属抚恤金等都明显低于标准。有关人员说现在只能按已缴费的标准支付他们相应待遇。徐阿姨托人去厂里问,厂里工作人员以各种理由推脱不管。徐阿姨...

“老人老办法”退休人员丧葬抚恤金咋领?

家里有“老人老办法”退休的长辈,离世后丧葬补助金和抚恤金该领多少、咋申领?这事儿不少家属都摸不清,还容易和普通退休人员政策搞混。今天就用大白话讲透,帮大家把该得的权益攥在手里,避免走弯路。先明确谁算“老人老办法...

安倍晋三估计要死不瞑目了,他老婆安倍昭惠在他死后,四处走穴,名为公益文化外交,实

安倍晋三估计要死不瞑目了,他老婆安倍昭惠在他死后,四处走穴,名为公益文化外交,实际就是四处游山玩水,那些安倍晋三的抚恤金环游全球,据说当时还偷偷去爬了黄山。她也是社交牛人,去了英国还见了几个历任首相,不得不说,英国的红茶确实吸引了她。-安倍晋三在世时对妻子极尽宠爱,可惜他一走,安倍昭惠便开始活出自己的节奏,她拿着抚恤金四处游山玩水,笑容灿烂地晒出在泰山天街的合影,表面说是“公益文化外交”,实际上就是享受生活。看起来她似乎在延续亡夫的外交路线,可细看她的行程,多属于民间性质,没有任何官方职务授权,靠着“前首相夫人”的名头,各地礼遇不断,排场比丈夫在任时期还要惊人。美国海湖庄园、莫斯科克里姆林宫、英国红茶店、台湾高雄,她的社交手段让人咋舌,几乎走到哪儿都有专人接待,这种光环让人看得眼花缭乱,令人更费解的是她角色切换之快,上个月在莫斯科与普京把酒言欢,转眼又回家下田插秧,前脚在伦敦与前首相会面,后脚开着耕运机下地干活,一会儿是乡间农妇,一会儿又活跃于国际社交圈,反差极大。外界怀疑她是不是在挪用抚恤金,实际上日本法律规定前首相遗孀每月遗属年金不过一万人民币出头,这点收入根本支撑不了环球行程,资金大部分来源于主办方或政治团体输血,虽不算公款挪用,但打着公益旗号去游玩确实让人难以理解。她对台湾格外频繁,2024年会见赖清德,2025年互赠礼物,6月专程赴高雄瞻仰安倍铜像,美其名曰“台日交流”,实则是借民间友好之名搞分裂小动作,这一行为全世界心里都清楚,回到2022年7月葬礼现场,她端坐灵车副驾,手捧牌位默哀,表现得痛失挚爱,外界以为她余生会沉浸哀思,没过多久,她关掉东京的居酒屋,回老家开河豚店,每天开店前去墓前献花看着像怀念,其实只是摆样子,她从2023年起就频繁出国跑行程。先飞佛罗里达与特朗普夫妇晚餐畅谈半导体,再赴英国打着“日英文化友好周”与梅前首相交流,间隙还打卡红茶店,显然红茶比墓碑更合她的胃口,归根结底,她这一系列操作的逻辑非常清楚,就是透支丈夫的政治身份和人脉为自己谋便利,那些所谓“公益文化外交”,其实就是社交应酬和游玩享乐的幌子,安倍晋三一生打拼政坛,临终时指望妻子维系家族政治遗产,守住体面,可昭惠偏不按常理出牌,她既不继承丈夫的政治衣钵,也不守着纪念馆著书立说,而是彻底“放飞自我”,田间地头聊家常,海湖庄园举杯共饮,红茶店打卡,台湾交流不断,活成一场独角戏,如果安倍晋三泉下有知,看到自己苦心经营的政治资本被妻子当作游山玩水的工具,恐怕真要死不瞑目,他生前纵容她开居酒屋偶尔出格,没想到尸骨未寒,她就换了活法,顶着他的名号四处潇洒。无论她是真在延续亡夫遗志,还是赤裸裸消费政治遗产,事实是她用名头换便利,把自己的日子过成了自由自在的舞台,各位朋友,你们怎么看安倍昭惠的选择,是继承遗志还是玩转政治资本?信息来源:海外网-《日媒曝安倍名下资产处理完毕遗孀昭惠或开启“第二人生”》

你能信?那个被写进烈士名单、抚恤金足足发了十几年的英雄,居然在丹东一个村口蹲了大

你能信?那个被写进烈士名单、抚恤金足足发了十几年的英雄,居然在丹东一个村口蹲了大半辈子修鞋。麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!这不是故事,是真人真事,主人公叫井玉琢。这得从抗美援朝那次著名的松骨峰阻击战说起。那是1950年冬天,在朝鲜一个叫松骨峰的地方,打得特别惨烈。志愿军一个连的战士,为了堵住逃跑的美军,硬是用血肉之躯,在没多少工事的情况下,顶住了敌人飞机大炮坦克的无数次猛攻。最后,这个连绝大多数人都壮烈牺牲。作家魏巍那篇有名的文章《谁是最可爱的人》,写的就是这场战斗,里面提到了包括井玉琢在内的好多烈士的名字。从那以后,大家都以为井玉琢和那么多战友一样,长眠在朝鲜的土地上。可实际上,井玉琢并没有死。在那场战斗快结束的时候,他受了重伤,被美军的燃烧弹烧得浑身是伤,昏死过去。后来,战友们在打扫战场时发现他还有口气,就赶紧把他抬下去,送到了后方医院。他伤得特别重,全身烧得没几块好皮,一只手也烧坏了。在医院里治了很长时间,他硬是挺了过来,但身上脸上都留下了很重的伤疤。伤好以后,已经是1952年。按说,他立过大功,又伤成这样,属于一等伤残,国家完全可以好好照顾他,让他休养。但井玉琢没这么选。他谁也没告诉,自己一个人悄悄地回到了老家,辽宁宽甸的一个小村子。他把部队发的那些奖章、证明,都仔细收了起来,没跟任何人提自己以前是干什么的,更不说自己立过什么功。他觉得,那么多战友都留在那儿了,自己能活着回来,有手有脚,已经太幸运了,不能再伸手向国家要什么。回乡以后,他就在村口摆了个小摊,干起了修鞋的营生。那双被战火灼伤、布满疤痕的手,重新拿起了锥子和麻线,天天低着头,给乡亲们修补一双双磨破的鞋。村里人只知道这个不爱说话、脸上有疤的“老井”是个退伍兵,脾气好,手艺也不错,修鞋价钱也公道。日子就这么一天天、一年年地过去,二十多年,风里来雨里去,他靠着这个小小的修鞋摊,养家糊口。他的名字,就静静地躺在政府的烈士名册和抚恤金发放记录里,没人觉得有什么不对。转机出现在1971年。一次非常偶然的机会,部队的一位干部在丹东当地办事,在一张单据上看到了一个让他心惊肉跳的签名——“井玉琢”。他简直不敢相信自己的眼睛,因为这个名字太熟悉了,那是教材里、是军史中记载的英雄和烈士啊。他马上顺着这个线索去找,问来问去,最后竟然真的在一个村口的修鞋摊前,找到了这位老人。经过仔细的询问和核实,老人平静地讲出了当年的部队番号、战斗地点、甚至是一些只有亲历者才知道的细节。这下确定了,眼前这位饱经风霜的修鞋老人,就是那位“死而复生”的战斗英雄井玉琢。消息传开,部队和政府的领导都非常震动,立刻来人核实情况,最终确认了他的身份。当领导们握着这位老英雄那双粗糙变形的手时,心里真是百感交集。他们要给老人恢复名誉,落实待遇。但即便到了这个时候,井玉琢依然和从前一样平静、朴实。他并没有因为身份变了就提什么要求,还是过着简单的生活。后来,他有时候会被请去给学生们、战士们讲讲过去的事,但他讲的最多的,永远是那些牺牲了的战友们多么英勇,很少说他自己。井玉琢老人的后半生,就这样从一段被误记的“英雄史诗”,回归到了最真实的、默默奉献的“平凡之路”。他用自己的选择告诉我们,什么才是真正的英雄。英雄不只是在战场上抛头颅、洒热血的那一刻,也是在漫长的平凡岁月里,能甘于寂寞、淡泊名利,用自己的双手和良心,踏踏实实地过好每一天。从“烈士”到“修鞋匠”,再到被重新认识的英雄,井玉琢这个名字的背后,是一颗始终如一的、最纯粹的心。他的故事,值得我们所有人记住。主要信源:(人民政协网——抗美援朝“活烈士”井玉琢)

台湾自己起内讧了?台湾士兵突然发出来灵魂拷问:“两岸一旦开战,台湾失败后,阵亡的

台湾自己起内讧了?台湾士兵突然发出来灵魂拷问:“两岸一旦开战,台湾失败后,阵亡的台湾士兵去找谁领抚恤金?”台军这些年问题不少,基层士兵大多因为义务役或求份稳定工作入伍,日常训练严格,但纪律事件频发。新兵跑步时小摩擦就演变成多人冲突,士官因上级简单指摘就失控。这些事反映出部队凝聚力不足,士兵对服役目的存疑。这个抚恤金疑问,正是这种疑虑的集中体现。它不光问钱,更问这场仗的性质和结局。大陆军力在装备规模、技术水平和动员能力上优势明显,公开资料对比清楚。当局不断加预算买武器,很多却是旧装备,难以改变实力差距。内部评估也承认,坚持时间有限。士兵们私下议论此事,代表许多基层声音。他们算自家账:为难以实现的目标冒险,代价太大。冲突若快速结束,抚恤程序可能还没走完。少数人推动对抗,却让普通家庭担风险。而台军人力流失严重,提前退伍人数增加,主战单位受影响大。当局渲染紧张,购武器花巨资,却忽略士兵真实想法。两岸同胞血脉相连,和平发展最符合共同利益。大陆实力增强,为维护统一提供基础。台湾同胞清醒认识增多,对抗只会带来破坏。回归民族复兴正道,才是正确选择。两岸一家人,事务可通过协商解决,避免牺牲。军人职责和民众福祉才有可靠保障,这个抚恤金疑问,也无需答案。

退休干部抚恤金起纷争

三秦都市报-三秦网讯(闵文静记者文晨)近日,一起退休干部死亡抚恤金分配纠纷案件宣判,汉中市宁强县人民法院明确抚恤金不属于遗产,应优先照顾未成年人利益,判决孙女、外孙及两名子女按比例分割抚恤金。退休干部成某早年...

1984年接到新婚丈夫牺牲在老山战场噩耗时,谢玉花毫不犹豫改嫁大伯哥。被停发烈士

1984年接到新婚丈夫牺牲在老山战场噩耗时,谢玉花毫不犹豫改嫁大伯哥。被停发烈士家属抚恤金,30年后她泪洒烈士陵园。谢玉花出生在河南省南召县一个偏僻的乡村,1963年她来到这个世界,那时候农村生活条件艰苦,家里靠几亩薄田维持生计。她从小就帮父母干农活,学会了纺纱织布和下地劳作。村里人多地少,日子过得紧巴巴,她父母都是老实农民,没什么积蓄。谢玉花长到二十岁左右,经人介绍认识了王长献。王长献是同县人,1961年生,家里兄妹六个,他排行老三。上头有个大哥王长顺,下头有弟弟妹妹。父母年迈,身体不好,王家经济条件差,常常入不敷出。王长献18岁入伍,当了陆军第40师119团的战士,每月津贴大半寄回家补贴。王长顺患有肺病,三十多岁还单身,无法干重活。王长献性格朴实,探亲时总带些小东西给家人。谢玉花和王长献见面后,两人很快就定了亲事。她父母起初不同意,因为王家太穷,但最终还是点头。1984年1月,他们办了简单婚礼,只请亲戚吃顿饭。新房简陋,婚后三天,王长献接到部队命令,返回云南前线参加对越自卫反击战。王长献奔赴战场时,部队正处于老山地区作战的关键阶段。那是1984年4月,对越自卫反击战进入收复老山的战役。王长献所在部队负责阻击任务,在八里河东山一带与敌军交火。他在战斗中触雷牺牲,年仅26岁。部队寄来电报,确认了这个消息。谢玉花当时21岁,刚结婚八个月。家里顿时陷入困境,公婆悲痛欲绝,六个弟妹年纪小,最小的才四岁。部队每月发7元8角抚恤金,用牛皮纸信封装着寄来。这笔钱成了王家维持的基本来源。谢玉花用它去粮店买杂粮面,掺着麸皮磨粉充饥。开春后,媒人上门劝她改嫁外村。她拒绝了,坚持留在王家。婆婆把信封扔给她,说拿钱走吧,别耽误自己。但谢玉花把信封塞回原处。她看到王长顺蹲在屋角,他上月上山挖药摔断腿,没钱医治,用棍子自己接骨,现在腿瘸了。5月初七,村支书见证下,她改嫁王长顺。两人面对王长献的烈士证书鞠躬三次。这之后,民政部门停发了抚恤金,因为政策规定改嫁就停。停发抚恤金后,王家日子更难过。谢玉花去后山石料场干活,抡30斤大锤砸石头,手上虎口常常渗血。她省吃俭用,把玉米饼换成作业本给小姑子上学。小姑子15岁辍学那天,她把课本刷平晾干,坚持让她继续念书。1987年冬天,王长顺病重去世,年仅三十多岁。他患肺病多年,身体虚弱。谢玉花料理后事,继续支撑家庭。公婆在1993年相继离世,先是公公,后是婆婆。她安葬他们后,独自照顾六个弟妹长大。其中一个弟弟后来查出肝炎,她卖掉家里值钱的东西凑医药费。弟弟手术后痊愈,她又帮他找媳妇,散尽积蓄。妹妹出嫁时,她帮张罗嫁妆。六个弟妹陆续成家,她还供七个侄辈上中学。村里人有时递鸡蛋给她,她接过继续干活。时间推移到2014年清明,她去云南麻栗坡烈士陵园。王长献埋在第27排左起第9座墓碑。身后跟着王家后辈,小弟捧军功章,小妹撑伞,侄子抱黄土和新麦。她在墓前哭泣,雨水混着泪流。县里后来核查情况,鉴于她特殊经历,恢复了抚恤手续。从2017年6月起,每月发给她新烈士证明书。王长顺去世多年后,她卖掉老家房子,在陵园附近买小屋住。从此她长伴王长献墓地。谢玉花的故事源于对越自卫反击战的背景。那场战争从1979年开始,中国军队在边境地区反击越南入侵。老山战役是1984年关键一仗,中国军队收复失地,但付出巨大代价。王长献是众多牺牲战士之一,他的部队在焦土上推进。谢玉花的选择反映了当时农村妇女的现实压力。政策上,烈士家属抚恤金有严格规定,改嫁后停发,这是80年代的制度。三十年后,社会变化,优抚政策调整,她才得到恢复。这体现了时代变迁下对烈属的关切。王长献入伍前,家里穷到吃不饱饭。他补贴家用,买药给大哥。王长顺身体差,无法务农,靠弟弟接济。谢玉花嫁入王家后,主动承担家务。丈夫牺牲,她面对六个弟妹的教育和生活。弟弟考上学校,成为知识分子。妹妹嫁了好人家。这些成就源于她的坚持。民政部门调查时,村民赞扬她无私。战友探望她,带来钱物。她拒绝额外要求,只想去云南扫墓。领导帮助下,她实现愿望。陵园台阶900级,她爬上后看到丈夫照片。那是参军前在县城拍的,中山装口袋别钢笔。三十年坚守,不是为名利,而是为家庭责任。这在农村常见,却少有人做到。谢玉花后半生清贫,她没再婚,继续守着王家后辈。侄辈长大,有了自己的事业。她在小屋里过日子,每日去墓地。故事见诸媒体,如《中国民政》杂志2015年第3期报道。解放军报2014年特刊纪念老山战役三十周年,也提及类似烈属。云南省退役军人事务厅名册记录王长献。河南省南召县民政局档案保存优抚对象资料。这些资料证实了事实。谢玉花的经历引发社会讨论,关于烈士家属权益。政策调整后,更多人受益。她的事迹激励后人,强调家庭担当。