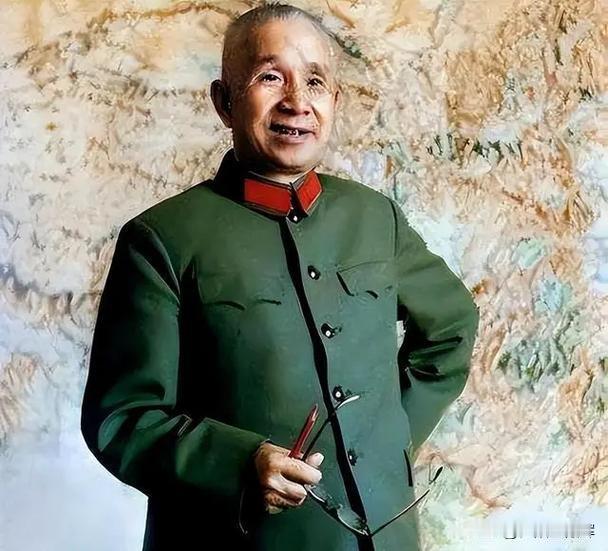

这是开国少将熊应堂的公子熊北平,被押解到公审大会现场时拍下的照片,当时与他一同受审的还有他的弟弟熊紫平。那么他们究竟犯了什么罪?在儿子被捕后,熊应堂又有什么表现呢? 故事得从那栋神秘的小楼说起。那时候的杭州,老百姓路过省军区那一带,连步子都得放轻点。熊家两兄弟,1952年出生,正儿八经的“红二代”。小时候坐着军用吉普车上学,那是大院里人人羡慕的对象。可谁承想,这优越感后来发酵成了毒药。 1974年到1978年,这四年时间,对杭州不少家庭来说,就是一场醒不过来的噩梦。 哥俩在西湖边有栋房子,位置绝佳,风景独好。但这房子在当时杭州人口中,叫“熊窝”。这哪是住人的地儿啊,简直就是个魔窟。他们纠集了一帮狐朋狗友,搞所谓的“舞会”。那年头,听个邓丽君都得偷偷摸摸,他们倒好,明目张胆地把那儿变成了猎艳场。 手段极其下作。要么是打着“招工”、“招兵”的幌子,要么就是仗着身份硬要把人骗过来。来的姑娘,有纺织厂的女工,有下乡回城的知青,甚至还有只有16岁的中学生。进了那扇门,就是叫天不应叫地不灵。 档案里的数字冷得让人哆嗦:百余名女性受害。这不仅仅是数字,这是百余个家庭的血泪,是百余个姑娘一辈子的阴影。 那时候有警察管吗?老实说,有心无力。 有个老民警后来回忆,接到报案电话,一听地址是“熊府”,电话那头就沉默了。更有甚者,警车开到门口,看到那持枪站岗的哨兵,只能掉头回去。在那个法制还不健全、权力和威望依然能遮天的年代,“熊司令的儿子”这六个字,比圣旨还管用,也比刀子还锋利。 但是,天狂有雨,人狂有祸。 1978年,风向变了。那一年,随着那场著名的会议召开,中国的天空开始放晴。48封摁着血手印的举报信,像雪片一样塞进了浙江省委第一书记铁瑛的传达室。这些信,有的来自受害者,有的来自看不下去的邻居,还有的来自敢怒不敢言的基层民警。 铁瑛书记拍了桌子,他说:“王子犯法,与庶民同罪!如果不查,我们怎么向杭州人民交代?” 抓捕那天,动静不小。但这事儿最难的,不在抓人,而在怎么过老将军这一关。 这就得说说熊应堂将军了。老将军是穷苦出身,走过长征,打过抗战,解放战争里更是立下赫赫战功。他是那种典型的中国式严父,也是那种把荣誉看得比命重的军人。 当浙江省委的领导硬着头皮,把厚厚一沓案卷和调查报告放在熊应堂面前时,空气估计都凝固了。案卷里,桩桩件件,触目惊心。强奸、轮奸、流氓罪……这些字眼刺得老将军眼睛生疼。 所有人都盯着熊应堂,怕他发火,怕他护犊子,怕他掏枪。 但老将军的表现,让所有在场的人都红了眼眶。他一页一页地翻,手在抖,脸上的肌肉在抽搐。那是他的亲骨肉啊,是双胞胎儿子啊。看完最后一行字,熊应堂沉默了很久,最后只说了八个字: “枪毙,我签字!绝不求情!” 据说那天晚上,老将军没吃饭。身边的秘书看见,这位在战场上流血不流泪的硬汉,拿着擦鞋布,把那双旧军靴擦了一遍又一遍,仿佛那不是鞋,是他那张被儿子丢尽的老脸,也是他心里那块永远擦不干净的污渍。 1979年11月14日,杭州的一处体育馆,六千多人挤得满满当当。那是公审大会的现场。当熊紫平、熊北平被押上来的时候,全场沸腾。人们愤怒,也好奇:难道真的要杀老将军的儿子? 判决结果出来了:弟弟熊紫平,死刑,立即执行;哥哥熊北平,死刑,缓期两年执行。 那一天,西湖边的枫叶红得像血。 熊紫平被拉去刑场的时候,围观的人群并没有欢呼,更多的是一种沉重的沉默。大家心里都清楚,这一声枪响,打死的是一个罪犯,但击碎的是千百年来“刑不上大夫”的旧观念。这是新中国法治史上,极为沉重、也极为响亮的一枪。 那哥哥熊北平呢? 死缓,意味着如果表现好,大概率能保住命。但两年后,在监狱里,他做了一个决绝的选择。他把一根牙刷柄在地上磨尖了,那种耐心和狠劲,如果用在正道上该多好。最后,他用这根牙刷柄,狠狠扎穿了自己的颈动脉。 狱警发现的时候,血喷了半面墙。或许是悔恨,或许是绝望,又或许是受不了从天堂跌落地狱的落差,他自己结束了罪恶的一生。 两个儿子,一个吃了枪子,一个自杀身亡。熊应堂将军的晚年,是在怎样的心境中度过的? 老将军后来离开了杭州,去了四川。他很少提这两个儿子,仿佛他们从来没存在过。但在他的遗物里,人们发现了一份当年的判决书复印件。在判决结果那一行,老将军用红笔重重地画了个圈,旁边写着四个字:罪有应得。 1996年,熊应堂将军去世。他的灵堂布置得非常简单,只有一张长征时的旧照片,照片里的他穿着打补丁的军装,眼神清澈。 治丧的时候,按照惯例要放哀乐。但被他的老部下拦住了。老部下流着泪说:“首长生前有交代,不放哀乐,就放《三大纪律八项注意》。” 追悼会很短,只有二十分钟。没有呼天抢地的痛哭,只有老战友们对着遗像那一个个颤巍巍的军礼。