1920年前后,在北京的外交部档案里,保存着一批色彩已经有些褪去的地图。纸张边缘磨损严重,角落里却被人用红笔重重圈出几个地名:“台湾”“琉球”“外蒙古”。有工作人员忍不住嘀咕了一句:“这都已经不在手里了,还要标这么醒目?”负责审定的官员只回了一句:“地图上不能丢。”

从这些地图入手,北洋政府在许多人印象里的形象,多少显得有些不一样。

一提起北洋,大多数人想到的是军阀混战、政局腐败、列强横行,街头巷尾挂着的“民国”二字,在许多普通人眼里不过是块招牌。然而,若把目光从内政暂时移开,去看那些地图、条约、边务电文,会发现另一个层面的北洋政府:在列强的压迫下,仍频频出手,试图保住一点疆域,一点体面。

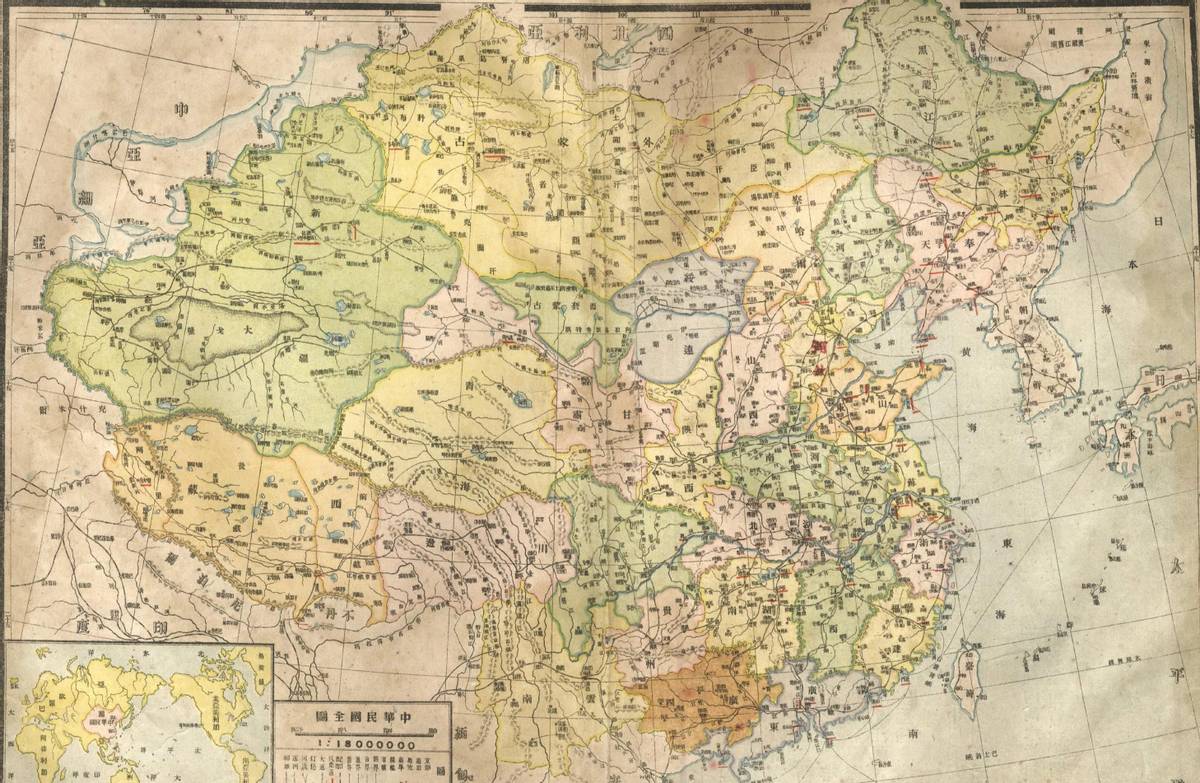

有意思的是,这批《中华民国地图》本身,就带着很浓的情绪色彩。一方面,它以清朝疆域为底图,照例描绘新疆、西藏、蒙古,另一方面,又特意把已经脱离控制的地方标注得十分醒目,这里头既有无奈,也有一种倔强:哪怕现实上丢了,名义上在图上不能认输。

围绕这张地图背后的故事,可以从几个方向看下去。

一、外蒙古的“回归”与再失:22天的风光与边疆的无奈

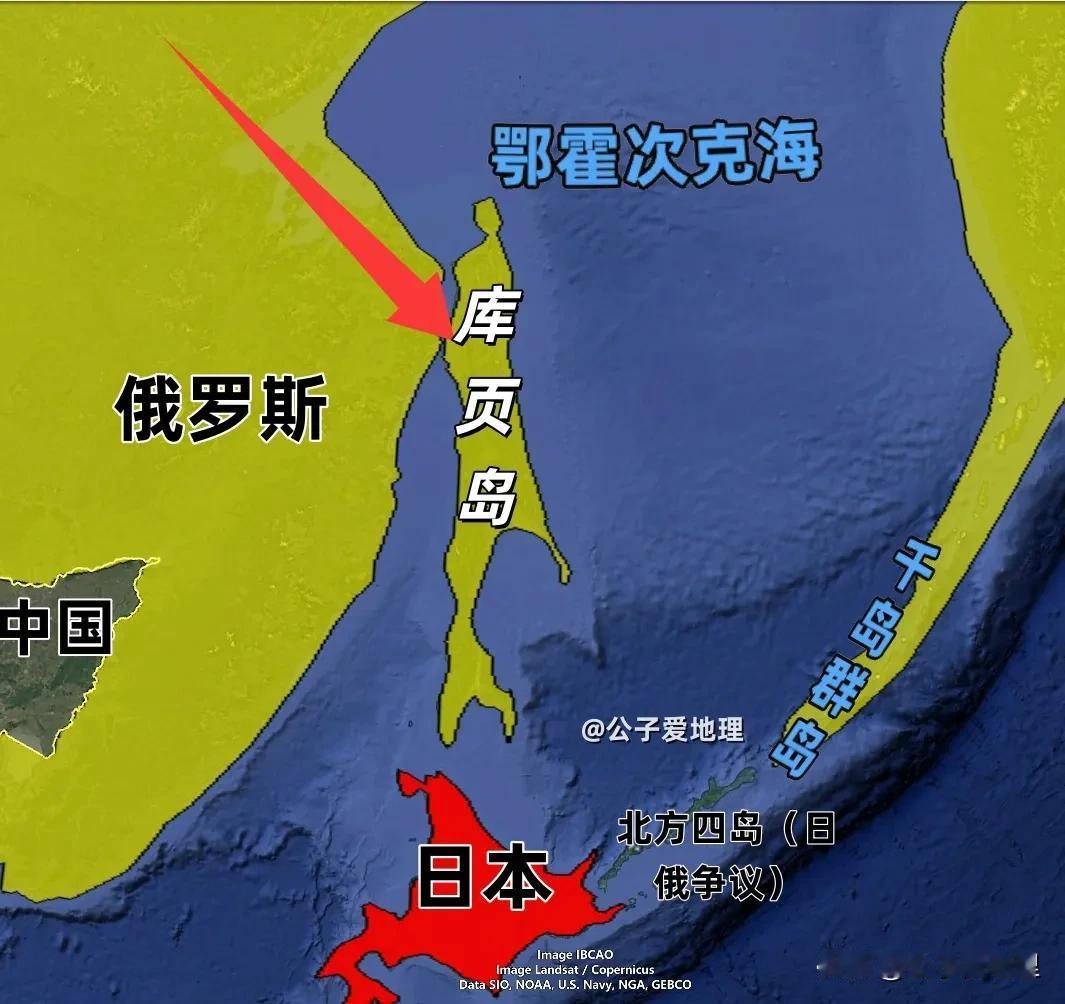

辛亥革命刚结束的那几年,中国北部边界并不太平。1912年,沙俄趁着清帝退位、政权更迭,悄悄扶持外蒙古贵族在库伦(今乌兰巴托)搞“自治”“独立”。1912年2月5日,哲布尊丹布在库伦自立,号称“蒙古大国”,同年又想和俄国签订《俄蒙条约》。

表面看,这是俄国“保护外蒙古自治”,实际上是把整块地方纳入俄国势力范围的殖民安排。《俄蒙条约》及其《商务专条》规定的贸易、驻军、通商权,处处透出沙俄准备长期控制外蒙古的打算。

这事在国内各界激起很大反弹。蒙古王公中也并非人人愿意当俄国的附庸,一些人对俄国的侵蚀充满戒心。彼时的北洋军师徐树铮,便曾在信中直言不讳地警告:“外蒙一去,内蒙震动;蒙不安,奉必危,滇藏必牵动……”意思很清楚:外蒙古若保不住,东北、华北甚至西南都会跟着出事,边疆形势将一发不可收拾。

孙中山当时虽在野,却也连发电文,劝袁世凯无论如何不要承认《俄蒙条约》。舆论压力之下,袁世凯政府只能有所动作。1915年,袁派陈毅(此人与后来闻名的新中国元帅陈毅并非一人)作为驻库伦办事大员,试图通过交涉方式,取消外蒙古“自治”,阻止彻底“独立”。但当时俄国实力尚盛,又有条约在手,北洋政府力量有限,陈毅的努力收效甚微。

局面一直拖到袁世凯去世之后才出现转机。段祺瑞掌权后,任命徐树铮为“西北筹边使”,派他赴库伦善后。徐树铮并未一味逞强,而是摸准外蒙古内部的派系矛盾,找准关键人物,一手施压、一手拉拢。

“你们要活得像人,还是像俄国人的附庸?”据说,他在谈判中曾这样直问某位贵族首领。这话虽带有情绪,却直指对方心中隐忧。徐树铮在22天时间内,通过谈判和政治运作,在没有动用大兵的情况下,让外蒙古正式取消“自治”,名义上重新回到中华民国版图之内。

1919年冬,徐树铮再次抵达库伦时,当地街巷悬挂起中华民国五色旗,汉、蒙、回、藏等族代表列队欢迎。即便孙中山与徐树铮政治立场不同,对他这次“收复外蒙古”的行动也给予很高的评价——至少在形式上,外蒙古问题一度获得了一个较为体面的解决方案。

徐树铮并没有止步于一纸文书。他在外蒙古推行了一些新政:交通上,提出兴建数条铁路,以改善外蒙古与内地的联系;文化上,创办报刊,组织文娱活动,试图打破清朝延续数百年的“愚蒙”政策,让边疆多一些活力;经济上,设立边业银行,鼓励贸易,甚至亲自勘察新疆资源,寻求整体开发思路。这些举措,让当地不少人对这位“筹边使”生出一定好感。

遗憾的是,边疆政策再有条理,终究要靠内地政局托底。1920年前后,徐树铮所在的皖系军阀在直皖战争中失败,他本人被撤职。正当北京忙于内斗之际,俄国十月革命之后败逃的白俄武装,在外蒙古地区卷土重来。库伦的驻军兵力有限,又得不到内地增援,最终难以支撑。外蒙古再度脱离中国实际控制,这一回则直接转入苏俄势力范围。

在当时那个局面下,北洋政府对外蒙古的“收复”,终究是一段昙花一现的风光。但从地图编纂的角度看,自1919年前后起,官方绘制的中国地图上仍然坚持把外蒙古作为一部分标注,直系、皖系谁在北京执政,这一点都没有变化。这种做法,在外交上是一种声明,在心理上也是一种不肯放弃的象征。

二、从青岛到巴黎:对德、对奥宣战背后的算盘

地图上另一个刺眼的地方是山东半岛的青岛。1898年,德国趁“胶州湾事件”,逼迫清政府签订《胶澳租界条约》,租借青岛及附近地区99年,同时得到铁路、矿山等大量权利;不远处的天津,则在1903年划出了一块奥匈帝国租界。晚清政府在北洋海面临战败后,对这种条约几乎无力反抗,只能签字。

到了第一次世界大战爆发,世界格局发生剧烈震荡。英、法、俄为一方,同盟国德、奥为另一方,列强忙着在欧洲拼命,中国政府本来打算躲远一点。北洋政府甚至专门宣布了《局外中立条规》,希望“远交近守”,不被扯进大战。

然而,想当“局外人”并不容易。英、美、日等国很快发现,若要彻底压制德国在远东的势力,最好让中国站出来对德绝交乃至宣战。日本尤其希望借机把德国在山东的权益收入囊中。1915年“二十一条”之所以那么嚣张,打的就是这个算盘。

在这一背景下,北洋政府并非完全被动。一方面,它与英、美等协约国谈条件,希望战后能废除德、奥在中国的不平等条约,收回青岛和其他权益;另一方面,在国内压力与外交考虑叠加之下,1917年8月14日终于对德国、奥匈帝国宣战,宣布接收德国在华的银行、洋行等财产,试图为战后谈判打下基础。

形式上,中国成为“战胜国”之一,派代表团参加1919年的巴黎和会。问题在于,中国虽然被归到协约国一边,但既没有军力,也缺乏经济支撑,所谓“战胜国”更多是一种名义。和会上,列强主要关心的是欧洲领土和赔款,对中国战时的贡献并不太在意。

中国代表团在巴黎和会提出的要求包括:废除德、奥在华特权,收回青岛及山东铁路权益,修改列强在华的一些不平等安排。在废除奥匈帝国的条约方面,列强让步相对容易,中国确实取得了完全取消对奥不平等条约的结果。

可轮到德国在山东的权益时,日本竭力阻挠。日本提出要继承德国在山东的一切权利,英、法等国也出于对日支持,在关键问题上偏向日本。青岛问题上,中国的诉求一再被搁置。坊间很快流传出“青岛要给日本”的消息,全国哗然,学生、商人、工人纷纷行动,“五四”运动爆发。

值得一提的是,北洋政府内部也并非铁板一块。对学生示威,政府一度采取逮捕的方式。许多地方军阀则各有打算,既怕得罪列强,又怕激怒民意。在这些人当中,直系领袖吴佩孚的态度相对强硬。他明确支持学生、工人、商人罢课、罢工、罢市的“三罢”,反对滥捕学生,公开表示不赞同在如此屈辱条件下签署和约。

吴佩孚后来固然因内战和政治立场饱受争议,但在巴黎和会与山东问题上,他的表态确实体现出一定的民族立场。北洋政府代表团最终拒绝在对德和约上签字,这一动作在当时还是相当罕见的——在列强面前,中国政府第一次在重大国际条约上公开说“不”。

青岛问题并未就此解决。真正的转折出现在华盛顿会议。1921年至1922年,列强就太平洋和远东问题展开新一轮谈判,中国代表再次把山东问题端上桌面。经过漫长谈判,1922年,中国与日本签署关于山东问题的一系列协定,日本同意归还青岛及胶济铁路,但提出高额经济补偿条件。北洋政府为此支付了6100万日元的代价,才算把青岛和铁路“赎”了回来。

从地图编纂的角度看,青岛在这期间的标注颇耐人寻味。无论是在德国手中、在日本手中,还是在“收回”之后,北京的官方地图始终将青岛视为中国领土的一部分,只是在注记上标明“租借”“占据”等字样,这种处理方式,既是事实的记录,也是立场的宣示。

三、新疆的“静”与西伯利亚的“动”:边陲之地的另一种博弈

青岛、外蒙古这些地方激起的风波,很容易引人注目。相较之下,新疆在北洋时期的局势显得“安静”许多。然而,这种“安静”,并不是周边毫无风浪,而是地方统治者在夹缝中求稳的结果。

辛亥革命前,新疆曾是列强觊觎的焦点之一。沙俄和英国通过一系列不平等条约,在新疆取得广泛特权,控制贸易、交通,甚至染指部分领土。等到北洋政府继位,中央的注意力很难长期投注西北,但新疆的地理位置又极其关键,北上接俄,西连中亚,南通印巴,一旦出现大的动乱,很可能牵扯整个西北防线。

掌握新疆军政大权的杨增新,在这种环境下执政17年。他对外的基本方针是:维护国家主权,不轻易放松对外人的限制;对内则强调“无为而治”,尽量避免激化矛盾。

对俄、对英,他采取了一套比较实用的办法。比如规定外商不得侵占中国百姓不动产,不得拒绝纳税,对恶性侵权行为予以惩处。俄国十月革命后,新成立的苏维埃政府宣布废除与中国签订的不平等条约,这给新疆方面提供了一个机会。杨增新与苏维埃方面签署《伊犁中俄临时通商条约》,以此为依据,宣布英国在新疆享有的旧特权不再有效,把边防外交上的一块旧账顺势翻过去。

同时,他也很警惕被卷入俄国内战。白俄残部被红军击退后,有一部分溃入新疆境内,驻疆的沙俄领事以及英国、日本势力试图煽动新疆支持白俄,借机插手新疆事务。面对这种局面,杨增新既没有贸然用武力全面清剿,也没有接受日军的兵力支援,而是采取了保持中立、有限协作苏方的方式,逐步把白俄势力驱离敏感地带,避免了边境全面失控。

对内,新疆的复杂在于民族与宗教。这里居住着维吾尔、哈萨克、回族、蒙古等多种族群,宗教气氛浓厚,稍有不慎就可能引发严重冲突。杨增新的做法,一方面是默认宗教活动的存在,不轻易以行政命令干涉普通宗教事务;另一方面,对以宗教名义煽动暴力、挑起仇恨的势力,则坚决出手制止。对于试图以宗教为借口染指新疆的外国传教活动,他也采取了比较严厉的限制。

财政方面,当时的新疆并不富庶,但通过整顿税制、压缩开支、鼓励生产,当地财政状况有一定改善,这也为维持基本秩序提供了物质基础。结果是,在内地军阀混战、北方多地烽烟四起的年月,新疆相对较少出现大规模骚乱,这在当时的环境下很不容易。

与新疆的平稳形成对比的,是北洋政府在东北、远东方向上的一系列“出兵”。1917年底,中东铁路沿线安全问题成为争议焦点。英、美为制衡日本提出,希望中国出兵保护铁路。北洋政府敏锐意识到,这是一个重新掌控中东铁路的机会。

在这种考虑下,黑龙江、吉林两省被命令派兵进驻中东铁路沿线,接管原俄国护路军的防务。此举名义上是“护路”,实质上是把长期受俄国控制的中东铁路重新纳入中国监督之下。后续英、美、日等国想要插手中东铁路的管理,北洋外交部门以“合同在先”为理由,拒绝让出中方掌控权,某种程度上挫伤了列强进一步蚕食东北交通命脉的图谋。

1918年至1920年,在协约国整体出兵西伯利亚的大背景下,中国也派出少量部队前往海参崴一带。外界常见的说法,是段祺瑞为讨好日本而“屈从”,但具体情况要复杂一些。一方面,北洋政府确实希望藉此获得日本的贷款和政治支持;另一方面,当时在西伯利亚有数量可观的华侨、华工,他们在战乱中屡遭抢掠、屠杀,北京方面承受了一定的舆论压力,要求“保护侨民”。

在联军行动中,中国部队的主要任务集中在保护铁路、维持交通安全、护送侨民回国。北洋政府还想单独派出一支规模更大的部队赴西伯利亚,专门保护侨民和中东铁路利益,但因财力和兵源不足,只能削减规模。即便如此,此举仍触动了英、日等国的神经,因为他们担心中国借机扩大在西伯利亚的影响。

值得注意的是,日本军方一度抱怨中方军队在行动中“偏向红军”,认为中国部队在有意为俄国革命力量提供掩护。这种抱怨固然有夸张成分,但至少说明中国军队并不是完全听命于日方,而是尽量把自身行动限定在“护路”“护侨”范围内。

北洋政府出兵西伯利亚,本身带有明显的矛盾性:一方面,在协约国体系中作为小角色参与行动;另一方面又试图借此机会收回铁路控制权、维护边疆侨民安全。把这段经历与地图上的中东铁路走向对照,会发现,北京对东北和远东交通线的重视,在很大程度上是出于维护国家主权的考虑,而不只是某个军阀集团的利益。

从外蒙古、新疆到青岛,再到西伯利亚,中间有一个共同点:北洋政府在处理这些问题时,都试图用地图、条约和有限的兵力来支撑一个既脆弱又顽强的“主权框架”。

地图上,传统藩属地区如朝鲜、越南、缅甸、吕宋仍被标注出来,往往附有说明,表明这些地方曾与中国存在藩属关系;失去的琉球、台湾、外蒙古也被清楚标记。这种标法很容易被读出几分失落,但更重要的是一种态度——在观念上,中国并没有主动把这些区域从“天下”的想象中删除。

北洋政府内外交困,军阀对立,许多决策充满短视和功利,这都是现成的历史事实。然而,在涉及领土主权、条约废除、边疆防御时,不同派系之间在大方向上仍存在一定共识:旧账要算,失地不忘,有机会就要争。能争多少,是实力问题;敢不敢争,则牵涉统治者的基本取向。

从被迫接受租借,到借大战之机宣战、接收德奥财产;从被沙俄扶植的外蒙古“独立”,到通过谈判短暂恢复名义上的统一;从连年战乱的内地,到相对稳住的新边疆格局,在这几十年里,地图上的线条一再被擦写,却始终有一条底线没有轻易被放弃。

这批北洋时期的中国地图,标注着失去的地方,也标注着一代人难以割舍的执念。哪怕现实很残酷,纸面上的华夏故土,仍被牢牢画在一块。对那个动荡时代的统治者而言,这也许是一种最基本的自我要求。

评论列表