长江之滨,蛇山之巅,黄鹤楼以飞檐斗拱之姿,矗立于中国文学的记忆深处。

这座始建于三国的名楼,自唐代重建以来,便超越了建筑本身的意义,成为了一个巨大的文化磁场,吸引着历代顶尖文人登临题咏。

从崔颢的千古乡愁,到李白的浪漫送别,从岳飞的忠愤呐喊,再到毛主席的气吞山河,黄鹤楼见证了中国文学从盛唐气象到民族危亡再到革命洪流的精神演进。

最先令黄鹤楼声名鹊起的,是崔颢那首堪称"唐人七言律第一"的《黄鹤楼》:

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

开篇,神话起笔,将时间拉向虚无,空间置于空茫。接着,诗人在对时空浩瀚的感叹中,将目光投向现实当中的景色,最终落回游子思念家乡的个人愁绪。

崔颢的妙处在于将宇宙的空寂与个体的漂泊完美融合,创造出一种永恒的孤独感。黄鹤楼在这里是时间的遗址,是乡愁的载体,但终究回荡的是文人个体的生命感慨。

崔颢之后,李白以盛唐气象将黄鹤楼变成了风流飘逸的舞台。

他在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中写道:

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

李白的这首诗写尽了那个时代的浪漫与豪迈,诗人在送别中展现的不仅是友情,更是对整个时代青春与理想的自信。

黄鹤楼在此时是盛世的见证者,是青春与理想的出发港。然而,这份浪漫依然停留在个人情感的抒发层面,是文人雅士生命体验的精致表达。

到了南宋,当民族英雄岳飞登上黄鹤楼,这座楼便不再是单纯的文学意象,而成为了家国山河的瞭望台。

一首《满江红·登黄鹤楼有感》不知唱尽多少国仇家恨:

遥望中原,荒烟外、许多城郭。想当年,花遮柳护,凤楼龙阁。万岁山前珠翠绕,蓬壶殿里笙歌作。到而今、铁骑满郊畿,风尘恶。

兵安在?膏锋锷。民安在?填沟壑。叹江山如故,千村寥落。何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河洛。却归来、再续汉阳游,骑黄鹤。

词中"何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河洛"的呐喊,将个人命运与民族存亡紧紧绑缚。黄鹤楼在这里是战斗的前哨,是恢复中原的誓师台。

但岳飞的悲愤终究带着时代的局限——他忠于的是赵宋王朝,悲的是"却归来、再续汉阳游,骑黄鹤"的个人遗憾。这份忠愤虽然沉重,却仍囿于传统士大夫"忠君"的框架之内。

真正将黄鹤楼推向精神巅峰的,是1927年春那个黑云压城的历史关头。

彼时,大革命面临失败,四一二反革命政变的阴云下,党内右倾机会主义犹疑不决。此时的毛主席来到被毁的黄鹤楼旧址,登上附近的奥略楼。

他虽然表面上是在看景,但实际上是在对着历史的十字路口瞭望。看着看着,他写下了那首著名的《菩萨蛮·黄鹤楼》:

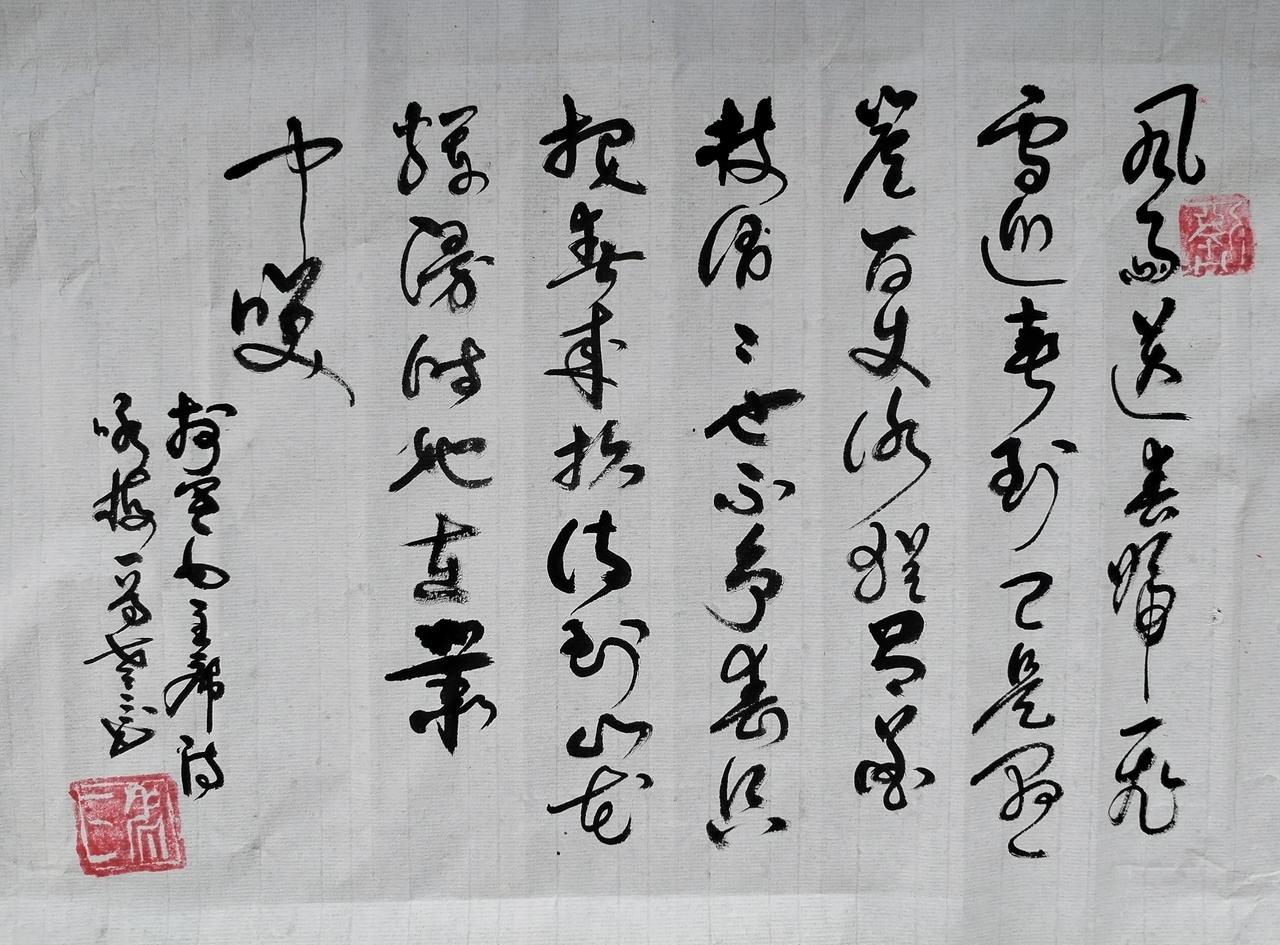

茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北。烟雨莽苍苍,龟蛇锁大江。

黄鹤知何去?剩有游人处。把酒酹滔滔,心潮逐浪高。

他眼中没有乡愁,没有离别,甚至连个人的悲愤都没有,他看到的是中国革命的严峻形势。他的这一登临,将黄鹤楼的文学传统彻底改写——它不再是个人情感的宣泄口,而是革命者审视天下、抉择命运的指挥台。

该词上阕表面写景,实则是动态的战略构图。九派洪流、铁路纵贯、烟雨苍茫、龟蛇对峙,每一句都是对中国政治军事格局的宏观把握。

下阕抒情,却超越了一般意义上的"怀古"。"黄鹤知何去"不是对神仙幻灭的追问,而是对革命前途的设问;"剩有游人处"暗喻革命遗产的留存;"把酒酹滔滔"不再是李白式的浪漫,而是向历史长河的庄严宣誓;最终"心潮逐浪高",将个人情感升华为与时代洪流同频共振的革命意志。

全词从空间到时间,从现实到未来,从个体到人民,完成了文学史上前所未有的境界跨越。

称此词为"绝唱",在于四大不可超越之处。

第一在格局:崔颢、李白的视野局限于个人归宿;岳飞恨的目标止步于恢复故土;而毛主席眼中是"九派流中国",胸怀的是整个华夏山河。

这种空间视野从局部到全域的终极拓展,根本区别在于前人写的是"我被世界如何",毛主席写的是"我将如何改造世界"。黄鹤楼不再是眺望个人命运的窗口,而是俯瞰中国革命全局的战略高地。

第二在情怀:历代文人的登楼,皆是"叹"——叹时光、叹离别、叹国难。他们的情感无论多么深沉,终究是被动的感怀。

唯独毛主席"心潮逐浪高",将内心的澎湃化为与巨浪的搏斗。这种化被动为主动、化悲情为豪情的情怀,源自革命者改变世界的实践品格。黄鹤楼不再是被仰望的文学圣境,而是被征服的精神堡垒。

第三在思想:"黄鹤知何去"五字,石破天惊。它不是对黄鹤一去不复返的古典式惋惜,而是对革命传统与未来道路的深刻诘问。

在马克思主义中国化的历史节点上,这个"问"指向的是"谁是中国历史的主人"。前人皆是精英史观,怀的是帝王将相、文人骚客的"古";毛主席奠立的是人民史观,开的是人民群众创造历史的"新"。黄鹤楼因这一问,从怀古遗址升华为开创新纪元的思想灯塔。

第四在能量:崔颢的诗用来传诵,李白的诗用来欣赏,岳飞的诗用来激励,而毛主席的词是用来战斗的。

这首《菩萨蛮》诞生于革命危急存亡之秋,直接转化为挽救革命的精神武器,鼓舞着无数共产党人"心潮逐浪高"地投入斗争。它实现了文学与实践的完美统一,其价值不仅在于艺术的审美,更在于它改变了历史进程本身。这种能量,是书斋中的文人永远无法企及的。

因此,这"绝唱"之"绝",绝非宣告黄鹤楼文学生命的终结。恰恰相反,正因为这座楼承载了如此厚重的精神能量,后世文人再难超越——不是才华不及,而是时代无法复制,胸襟无法企及,实践无法重现。

它占据了三个不可复制的历史坐标:特定的历史节点(革命生死存亡之际)、革命家的胸襟(改天换地的实践品格)、诗人的才华(熔铸古今的语言功力)。三重叠加,后世再难复制。它不仅是黄鹤楼诗词的巅峰,更是中国古典文学向现代革命文学转型的里程碑。

黄鹤楼因崔颢、李白而名扬天下,因岳飞而厚重深沉,最终因毛主席而完成了从文学地标到精神丰碑的终极升华。

当我们今天再次登上黄鹤楼,吟诵"心潮逐浪高"时,看到的不仅是长江的奔流,更是一个民族在苦难中奋起、在斗争中前行的壮阔史诗。这座楼,早已超越了砖木瓦石的建筑实体,成为中华民族精神海拔的一个永恒刻度。

评论列表