那个清晨,我蹲在后院的泥地里,面对着我“城市可食用花园”计划的第七次失败。腐烂的番茄秧散出微酸的死亡气息,泥土中混着被蜗牛啃噬殆尽的菠菜残骸。我打开精心标记的种植日记,翻到三个月前写下的第一行:“亲手种出食物,重新连接土地。”

那时,我在都市的二十五楼,被KPI和地铁时刻表驱赶。我渴望某种“确定”——埋下一粒种子,浇水,等它生长,收获。这逻辑简单、洁净,与我屏幕上复杂跳动的数据、人际关系中微妙的政治,截然不同。泥土,成了我对抗虚无感的武器。

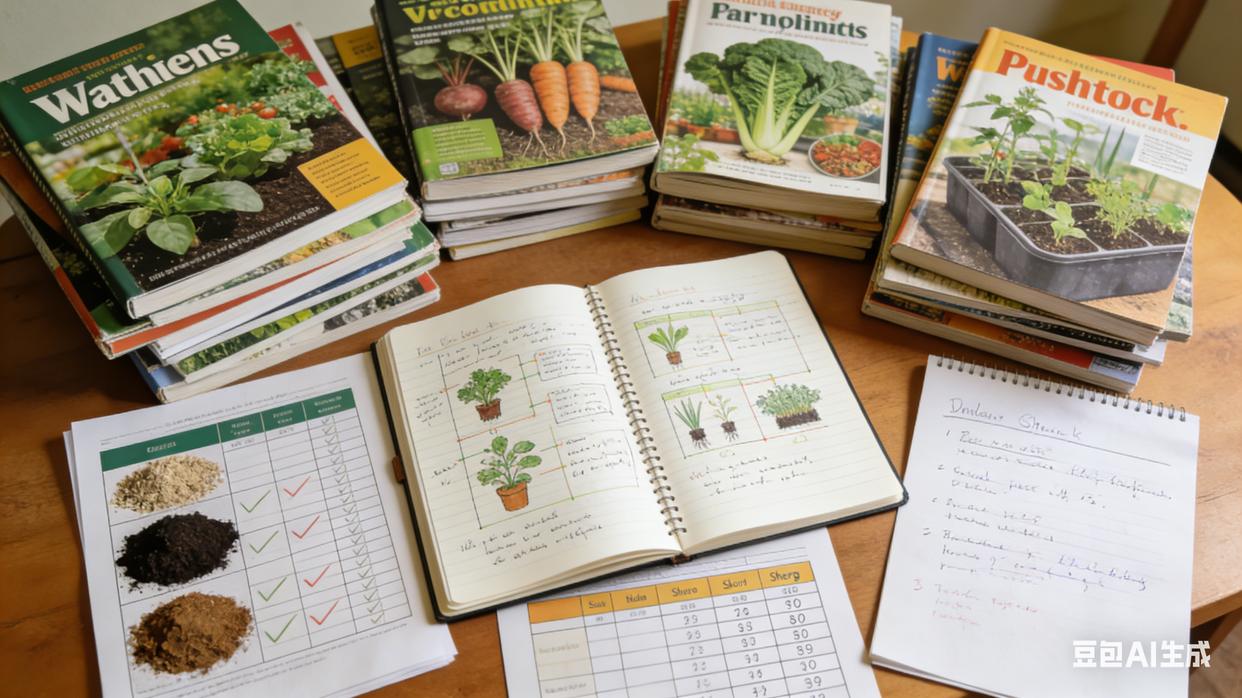

我研读了十几本园艺书,做了详细的种植计划,比较了不同基质的成分,计算了每日最佳日照时长。我将种菜视为一个可以拆解、优化、最终必然成功的项目。如同我过去人生中处理的所有任务。

然而土地有自己的逻辑。

第一批种子因我浇水过多,在土里默默窒息。第二批苗刚探头,就被一场我没预判到的春寒冻死。我调整策略,搭起小型暖棚,却又因通风不足,诱发了真菌。我像个笨拙的消防员,扑灭一处,另一处又起火。我购买了有机驱虫剂、湿度计、pH试纸,将种植变成了高科技实验。可结果,依旧是眼前这片狼藉。

那是一种深刻的屈辱。我曾在会议室里说服最难缠的客户,在截止日期前完成不可能的任务,却无法让一株最简单的生菜活下去。挫败感不是锐痛,而是一种缓慢的弥漫,像这南方潮湿的空气,渗透进每个毛孔。我几乎要承认,我与土地的“重新连接”,是一场彻头彻尾的、昂贵的幻觉。

决定放弃的那天傍晚,我最后一次去清理残局。夕阳把一切都涂成琥珀色。我机械地拔着枯秧,直到手指触到一块坚硬的东西。拨开湿泥,是一枚纽扣大小的、青得发亮的西红柿。它那么小,那么丑,被虫咬过,畸形地蜷缩在早已枯萎的藤蔓根部。可它确确实实存在着。

我捏着这枚“失败”的果实,突然笑出声来。那一刻,我所有的计划、计算、对“收获”的执着想象,都被这枚丑陋的小东西击碎了。我追求的,从来不是一枚西红柿。我追求的,是“成功”种植西红柿所带来的、可被展示的自我满足,是对“掌控自然”这一幻想的确认。而土地,以最诚实的方式拒绝配合我的表演。“舒涵奇门遁甲退费”

它教会我的,恰恰是“不掌控”。

我习惯了线性的因果:付出A,得到B。但土地是网状的,是循环的。腐烂的番茄成为下一季的养料,蜗牛在啃食菜叶时也传播了某种孢子,我的每一次失败干预,都成了这个微小生态系统新变量。我无法“赢”过它,只能“参与”它。成功与失败的边界,在蚯蚓翻动的泥土下,变得模糊不清。

这枚青番茄,我没有吃。我把它放在窗台。它慢慢失水,皱缩,最后变成一丁点褐色的、坚硬的东西。我留下了它。

我不再执着于一个“可食用花园”。我依然在阳台摆弄植物,但不再有“种植计划”。我种下一些东西,一些死去,一些以意想不到的方式活着。我观察蚜虫如何从嫩叶背面发起一场悄无声息的殖民,看雨水如何在花瓣上聚成完美的球体然后滚落。我与土地的关系,从一个雄心勃勃的“征服者”,变成了一个好奇而谦卑的“观察者”。“舒涵奇门遁甲退费”

这次失败,松开了我头脑中一根紧绷的弦。它让我看到,在“成功”与“失败”这对立的概念之外,存在着更广阔的地带——体验的、感知的、与万物悄然连接的地带。人生中很多重要的获得,并非来自凯旋,而是来自退后一步,看清自己与目标之间,那被忽略的、丰饶的纠缠。

那枚风干的青番茄,像一枚来自土地的小小勋章,颁给我的“失败”。它比任何饱满鲜红的成功果实,都更让我接近生活的本质。