夏王朝建立初期,中国早期国家形态经历了一场深刻的结构性危机。

这场危机的本质,是新兴王权在从部族联盟向世袭王朝转型的过程中,因缺乏制度化的权力继承机制与有效的中央控制体系,导致统治合法性不足、权力制衡缺失,最终引发异姓贵族干政、王统中断与复辟战争的政治震荡。

这段历史不仅奠定了中国王朝政治的基本叙事框架,更暴露了早期国家在权力制度化方面的根本性脆弱。

一、政治合法性的奠基与禅让传统的终结

启通过军事手段终结禅让制、建立血缘世袭政权,是中国早期国家形成的关键节点。

传统叙事将这一转变描述为"天下为公"向"天下为家"的道德沦丧,但从政治史视角看,这实质是部族联盟首领向王朝君主的制度化转型。

禅让制下,首领权威基于个人能力与部族合议,权力传承依赖于联盟内部的协商与认可;世袭制则试图将王权与血缘绑定,建立稳定的继承预期。这一转变并非和平演进,而是伴随着暴力与合法性争议。

关于启益之争的史料记载存在显著分歧。

古本《竹书纪年》明确记载"益干启位,启杀之",直接点明权力争夺的暴力性质。

而今本《竹书纪年》则作"益干启位,启让之,益遂自立",将启塑造成谦让者,益反而成为篡逆者。

这一文本差异与《孟子》所载"禹荐益于天,七年禹崩,益避禹之子于箕山之阴"的理想化描述形成对比。

三种叙事的分歧,并非对同一事件的不同观察角度,而是战国至两汉时期不同学派建构政治合法性理论的产物。

古本强调强权即公理的法家逻辑;今本与《孟子》则服务于儒家"天命靡常、惟德是辅"的道德史观。

益的东夷身份更具深意:他代表东方部族对中原联盟领导权的挑战,启的胜利意味着中原核心部族对边缘势力政治整合的成功。

钧台之享作为夏王朝首次诸侯盟会,其历史真实性需审慎评估。

《左传·昭公四年》仅记"夏启有钧台之享",未载细节。

后世文献如《山海经·海外西经》所描绘的"大乐之野,夏后启于此儛九代,操翳操环",明显带有汉代谶纬思维的神话色彩,反映的是汉儒对早期王权仪式的想象性重构,而非历史实录。

该事件的核心价值不在于仪式细节,而在于其政治功能:通过召集诸侯举行盟誓,夏后氏确立了"天下共主"的宗主地位,将血缘世袭原则正式纳入政治秩序。

这意味着诸侯对夏王的效忠不再基于对圣王个人德行的认可,而是对夏后氏宗族统治地位的承认。

这种从"事人"到"事族"的转变,是中国早期国家形态演进的重要一步。

二、王权衰退与异姓贵族的崛起

太康时期的统治危机,暴露了新兴王朝的制度性缺陷。

文献所谓"盘游无度"(过度游猎),其政治实质可能是王室脱离军事行政实务,导致权力运作出现真空。

在部族联盟时代,首领需亲自参与战争与祭祀以维持权威;进入王朝阶段,王权若不能建立有效的官僚体系来代理权力,其个人行为的失范将直接引发统治崩溃。

太康失国并非因游猎本身,而是因王室未能在都城建立常驻的行政中心,导致对各地部族的控制松弛。

有穷氏羿的介入,恰恰利用了夏政权的结构性矛盾。

《左传·襄公四年》载"后羿自鉏迁于穷石,因夏民以代夏政",揭示其统治的"借壳上市"性质:未废除夏的祭祀体系与政治名号,而是保留夏王室作为象征性存在,实行政教分离的寡头统治。

这种模式比直接推翻王朝更具可行性——既利用夏统的政治资本维持诸侯服从,又通过掌握实际军权实现统治。

仲康作为傀儡君主在位七年,正是这一策略的体现。

羿集团既需要夏王室的宗族权威来号令诸夏,又无法完全整合中原政治资源,只能采取间接统治。

这种"挟天子以令诸侯"的模式,表明东夷势力虽能凭借军事力量暂时控制中枢,却未能建立替代性的政治认同体系。

三、寡头政权的内爆与寒浞集团的清洗

羿政权仅维持八年便迅速崩溃,印证了军事贵族统治的固有困境。

《左传》评价其"不修民事而淫于原兽,弃武罗、伯困、熊髡、尨圉而用寒浞",实为春秋史官对早期统治者政治短视的批判性概括。

这一表述揭示了寡头政权的致命弱点:过度依赖君主个人勇武(羿以善射著称),忽视行政体系建设;排斥旧臣(武罗等四人当为羿政权原有贵族),导致统治基础狭窄。

当核心统治者能力衰退或行为失范,整个权力结构便失去支撑。

寒浞的身份问题需澄清。

民间叙事多称其为羿的"养子",但此说不见于先秦典籍,实为东汉以后《帝王世纪》等书的附会。

《左传》仅言其"行媚于内而施赂于外",通过贿赂宫室近臣与外部诸侯积累权力。

这种权力积累方式,反而说明羿政权已出现早期国家官僚体系的雏形——存在可收买的官员层级与需要笼络的外部势力。

寒浞的夺权不是家族内讧,而是官僚阶层对军事贵族的颠覆。

他杀羿而代其位,并进一步强化了对夏王室支持力量的清洗。

浇(寒浞之子)对斟灌氏、斟鄩氏的剿灭,是夏政权覆灭的关键环节。

斟灌氏、斟鄩氏为姒姓诸侯,是夏王室的核心姻亲与支持力量。

《史记·夏本纪》载"禹为姒姓,其后分封,用国为姓,故有夏后氏...斟灌氏、斟鄩氏"。

浇"灭夏后相,杀斟灌以伐斟鄩",直接摧毁了夏政权的军事支柱与血缘网络。

"夏统中绝"的三十九年,不仅是王室血脉的中断,更是政治认同网络的暂时解体。

相之子少康的流亡,标志着夏政权从中央王朝降格为流亡政权。

四、母系网络与复国运动的隐蔽基地

后缗"逃出自窦"的细节常被忽略,实则包含重要历史信息。

窦指城墙下的排水洞或暗门,墙洞突围暗示当时城邑防御工事已相当普及,城市战已成为政治斗争的形态。

后缗为相之妻,逃往有仍氏(母族)的路径,揭示了上古时期婚姻联盟的政治避难功能。

在父系宗族体系尚未完全固化的阶段,母族仍是重要的安全网络。

这解释了为何古代统治者需与强大部族通婚——不仅是联盟需要,更是为家族预留退路。

少康的成长轨迹呈现出清晰的"边缘精英培养模式"。

他先为有仍氏"牧正"(畜牧总管),后逃至有虞氏任"庖正"(膳食总管)。

职业转换既体现身份隐蔽的必要性,也反映其逐步掌握核心资源的过程。

牧正管理牲畜即控制财富,庖正负责膳食可接近权力核心。

有虞氏赐予"一成田、一旅众",是理解早期国家行政单位的关键数据。

"成"指方圆十里的土地,"旅"指五百人的军事编制。

这一量化记载表明,至迟在春秋史官的追溯中,夏代已存在明确的土地分封与军事赋役制度。

少康以此为基础在纶邑建立复国基地,显示流亡政权已具备微型国家的基本架构。

遗臣靡的作用长期被低估。

据《左传》,他在羿死后"奔有鬲氏,自鬲帅斟灌、斟鄩之余民以灭浞",实际上保存了夏政权的军事火种。

这表明夏的覆灭并非彻底崩溃,而是形成流亡政府式的残余势力。

靡的独立行动与少康构成复国运动的"双核驱动":少康重建行政体系,靡整合军事资源。

这种模式说明夏政权的政治认同具有相当韧性,即便王统中断,仍有贵族势力坚持"夏"的政治身份,而非完全投靠异姓统治者。

五、二重证据法视野下的少康复国及其历史遗产

少康复国的军事胜利,应置于部族战争的具体语境理解。

其复国不仅是王朝继替,更是中原传统政治秩序对东夷军事干预的胜利。

这一事件确立了此后数百年"夏为天下正统"的政治叙事框架。

自商周以降,历代王朝均标榜"绍夏"以证合法性,正是因为夏统代表了中原礼制传统对边缘军事权威的胜利。

该时期呈现的政治周期——"正统建立→君主失德→权臣摄政→异姓篡夺→王室复辟"——成为此后中国王朝政治的经典危机模式。

商之伊尹放太甲、周之共和行政皆可见夏代经验的影子,显示这一模式已嵌入中国政治文化深层结构。

从认识论角度,必须强调目前关于夏代认知的边界。

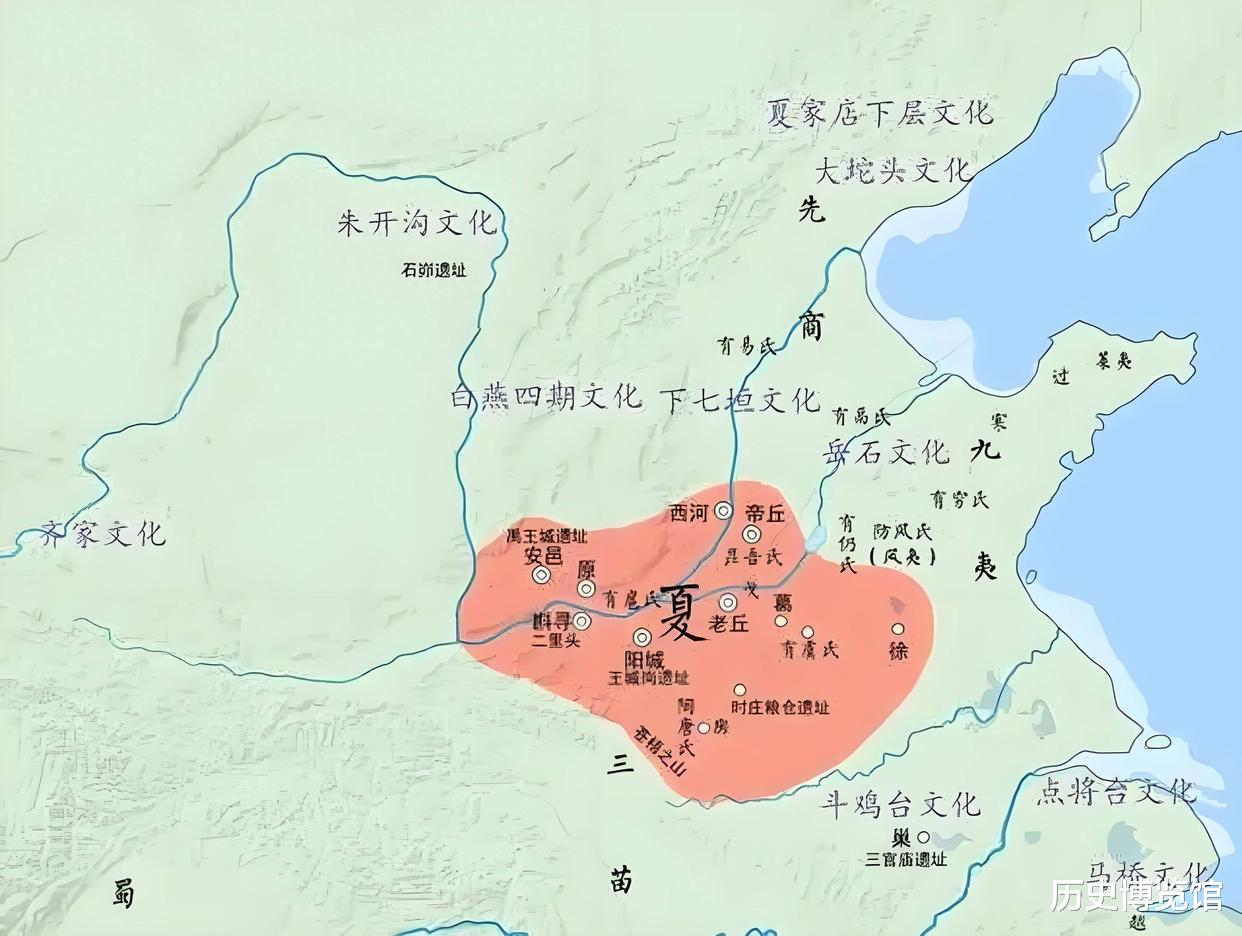

迄今尚无夏代同期文字材料出土,二里头文化与夏的对应关系,建立在考古学文化序列与文献纪年的交叉验证上,属"可能性推断"而非"证实"。

二里头遗址出土的青铜爵、绿松石龙形器等礼器,确证了早期国家的存在,但无法直接对应文献中的夏后氏世系。

传世文献的战国秦汉改造痕迹明显,如《史记·夏本纪》的世系与事迹,多经周代史官的系统化整理。

任何史实复原都应附加"文献批判"的前提。

未来若有甲骨类文书发现,现有认知可能面临根本性修正。

目前的研究,本质上是在"疑古"与"信古"之间保持平衡:既不因文献缺陷而否定夏代存在,也不因考古发现而过度附会传说。

六、结论:早期国家脆弱性的历史启示

夏初五十年的权力动荡,揭示了中国早期国家的根本特征:王权神圣性尚未固化,世袭原则缺乏制度保障,部族武力仍是政治权力的最终仲裁者。

东夷势力的两次短暂成功(羿、浞),恰恰反证了中原政治文化传统已具备足够韧性。

这一历史进程的本质,是不同文明系统——中原的礼制传统与东夷的军事权威——的冲突与融合。

前者强调血缘宗法与祭祀等级,后者依赖个人勇武与军事功勋。

最终,中原传统通过吸纳军事贵族的暴力要素(如建立常备武装)完成自我更新,胜出并为中国王朝政治奠定了文化心理基础。

这场阵痛的历史启示在于:制度化的权力继承机制是国家稳定的基石。

夏代未能建立明确的嫡长子继承制与辅政体系,导致王权更替充满不确定性。

后世西周通过分封制、宗法制与礼乐制度的系统建设,才较为成功地解决了这一问题。

此外,政治认同不能仅依赖血缘,而需配套官僚体系与法律规范。

夏政权依赖姒姓宗族网络,一旦核心被摧毁,整个体系便面临崩溃。

商周逐渐发展出"亲亲"与"尊贤"并重的职官体系,正是对夏代教训的修正。

最终,早期国家的脆弱性提醒我们:文明演进从来不是线性进步,而是在反复试错、危机与应对中曲折前行。

夏代的政治实验,虽以动荡为代价,却为中国国家形态的成熟提供了必要的经验积累。

这段历史的价值,不在于传说真伪的考证,而在于它揭示了制度构建对于一个文明延续的决定性意义。

评论列表