编者按:知名美术史家、美术理论家郎绍君先生于2026年1月19日因病逝世,享年87岁。郎绍君先生凭借宏阔的学术视野、深邃的个案剖析与开创性的理论建构,深刻地影响了学界对20世纪中国美术的认知,被誉为改革开放以来国内最重要的美术评论家之一。本文为其学生、天津美术学院副教授周勋君撰写的纪念回忆文章。

郎绍君先生(1939-2026)

无畏:缅怀两顾楼郎绍君先生

文/周勋君

2018年3月24日,在一封日常往来的邮件中,郎先生告诉我:“这两周在中日医院作了七项检查,昨天才结束。没开电脑。今天看到你的信。这次主要查是否‘帕金森’。我想不会是,是也无畏,老衰与病痛为伴,自然规律。惟不愿给亲朋增加负担。”当时刚出正月,时值正午,室外不时传来礼花燃放的声音,仍是一派年节气氛,我的心却骤然沉到谷底。我的眼睛停留在“是也无畏”四字上。熟知先生的人或都能体味到这四字的份量。先生是极敏锐清醒的人,医学界对帕金森症研究及治疗的现状,他与师母此前已经做了细致的了解。写下这四个字,意味着他已经以一颗泯然的心接受了可能步步深陷的未知的黑暗,无所畏惧。同样让我视线停留良久的是末后“惟不愿给亲朋增加负担”一句。即便面临绝境,他担忧的并非自身,反是怕给他人添麻烦。

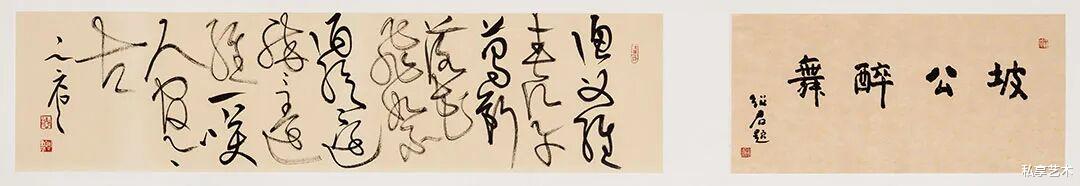

郎绍君先生题字《坡公醉舞》

此前3月13日下午,我刚因手头民国时期一个书写工具研究的需要前去两顾楼观摩先生手边持有的一种日制“科学毛笔”。那次谈话间,坐下不到十分钟,先生即突感胸口不适,不能说话,师母按先生的示意拿了一颗白色圆形的药片给他服下,之后先生慢慢起身回里屋休息,师母则留下陪我。我十分惶然,深恐由于自己造访打扰了他们。师母安慰我说这在近来是常态,稍缓就好,不必在意。先生惦记我们的谈话,不到几分钟回到客厅,坐下后仍觉不行,复又进屋。约七八分钟,再返身回来,情况才稍安定。后来的谈话就自动转移到疾病、治疗与调养上了。那是先生第一次坦陈病痛带来的困扰。他说问题不在病痛本身,在他因之时常“与自己较劲”,“这个难受”。他缓缓地说,说一句,抿嘴凝神片刻,再说一句。当时情形,至今犹然在目。

4月1日下午,先生在一封邮件中回复了我对相关问题的请益后提到了医院复查的结果:“初步诊断,我患了帕金森氏病。大夫说,这种病还没有治愈的办法,但可以一定程度地控制其发展。祝好。”言语一如既往地简淡。然在我读来,字字千钧。

我所认识的是老年的郎绍君先生。

此前一年,《东方艺术书法》杂志开辟了“学人书法”栏目,意在推出前辈学者的书法,同人央我代为组稿。至初夏,偶然看到一组郎先生的字,一眼即被其中的清拔古淡打动。我当然素仰先生大名,但不知他还写字,并且写得这样好。于是托请朋友帮忙,向郎先生约稿。得先生慨允后,6月11日,我同栏目特约编辑第一次造访他在惠新北里的寓所。那时先生的身体和精神都尚好,谈兴很浓。他语速不快,音调不高,但圆厚,尾声带着点哑音,思维尤敏捷,极富感染力。谈到有意思的事情时,连同师母在内,四人都不禁朗声大笑。遇到我们跟不上的话题,他会即刻停下补充相关要点再接着细说。那与其说是一次约稿的会谈,不如说是一次重回课堂的体验。不同的是,这位师者的渊深与敏锐,谦和与真率,为以前所未见。离开前,我们均意外万分地得到了先生签名的著作,同时,还各有一件书法小品。我得到的是“心无挂碍”四字横额,同行编辑所得为“大雅不衰”四字,亦是横额,尺幅略小些。这当然是先生和师母事先已为我们预备好的惊喜。这次见面对我的影响颇深。我第一次领略到什么叫做老辈学人的风范。那种素朴与深厚,是后来者难以企及的。

此后数月间,为专题组稿的各项具体事宜事,又先后四次走访先生的两顾楼。平时则以邮件、微信、电话的方式互通信息。到10月份杂志出刊,专题完成时,先生和师母已经视我如同子弟,谈话范围也早已扩展到生活、工作、治学以及书画创作的方方面面。

郎绍君先生画作《雪•拟查士标册子大意》

这期间,为配合专题需要,我为先生写了一篇书法评论。动笔前,我请教撰写评论的方法。先生答:“说朴素的真话便好。”我当时手头还有中央文史馆书画院的一个课题任务,研究对象是李叔同的书法。我把自己的发现讲给先生听,并呈阅初稿。先生很快复信:“文章粗读一过。选题别致,有发现,有清晰的问题与叙述。读后对弘一有新的认知。是好文章。是否可以追问一下这种审美趣味的来源,以及你对这一发现的看法。标题似可再斟酌。”又:“近代西方艺术可概括为两大类,一为形式的追求,一为表现的追求。艺术思想也可概括为形式主义与表现主义二大趋向。弘一留日时期,日本艺术也不外受这两类艺术与理论的影响。弘一对章法留白的追求,似与形式的追求有关。对书法‘贴近精神内质’的追求,似与表现性理论有关。这当然是简单的说法,但可以用资料求证一下,在问题思考上追索一下。近代中国艺术与思想与日本有分不开的关系,在研究上空白不少。弘一研究是极有价值与特色的个案。”为领会做人物个案的途径与方法,我用两周时间陆续读完先生所著《齐白石的世界》,并告诉他我的体会。先生亦即刻作了答复:“你能读完《齐白石的世界》,我很感动。现在看这类旧著的年轻朋友已经不多了。我对白石老人能有同情的理觧,先是由看画多了,后是考察他的生命经历。还有读他的文字,访问熟悉他的人,到他生活过的地方体验一下等。断续十余年。作一个相对深入的个案是必要的。熟知一个对象对整个的史论研究大有益。但我知道自己的能力和功夫有限,至今不能说对齐白石研究已经深入了。你有系统的学术训练,有较强的理性思维能力,独立的见解。书法史论难度大,但挑战性也大,有开拓的余地。对书法,我还在门外,只是有些感知而已。常来坐坐,聊聊,带给我们些新的气息。”所有这些言语间蕴含的提点与勖勉,并及先生接人待物的点滴,我从中获益的不只是治学而已,更是在这个时代已经罕少能亲历的君子之风。

这样往来一直延续到开头所述的2018年春及后来接下来的岁月。

2018年夏秋之际,我将往天津美院任教,那恰是郎先生与师母的母校,也是先生治美术史的起步之地。先生得知后,不顾体衰,数次电话向当时还在国画学院任职的李孝萱老师介绍我的情况,师母亦多次在电话中托请李老师对初始赴津的我加以关照。李老师后来告诉我,就他所知,先生夫妇从未因哪个后学这样郑重其事过。

到天美后,我就只能趁寒暑假在京的时间去拜见两位老人。

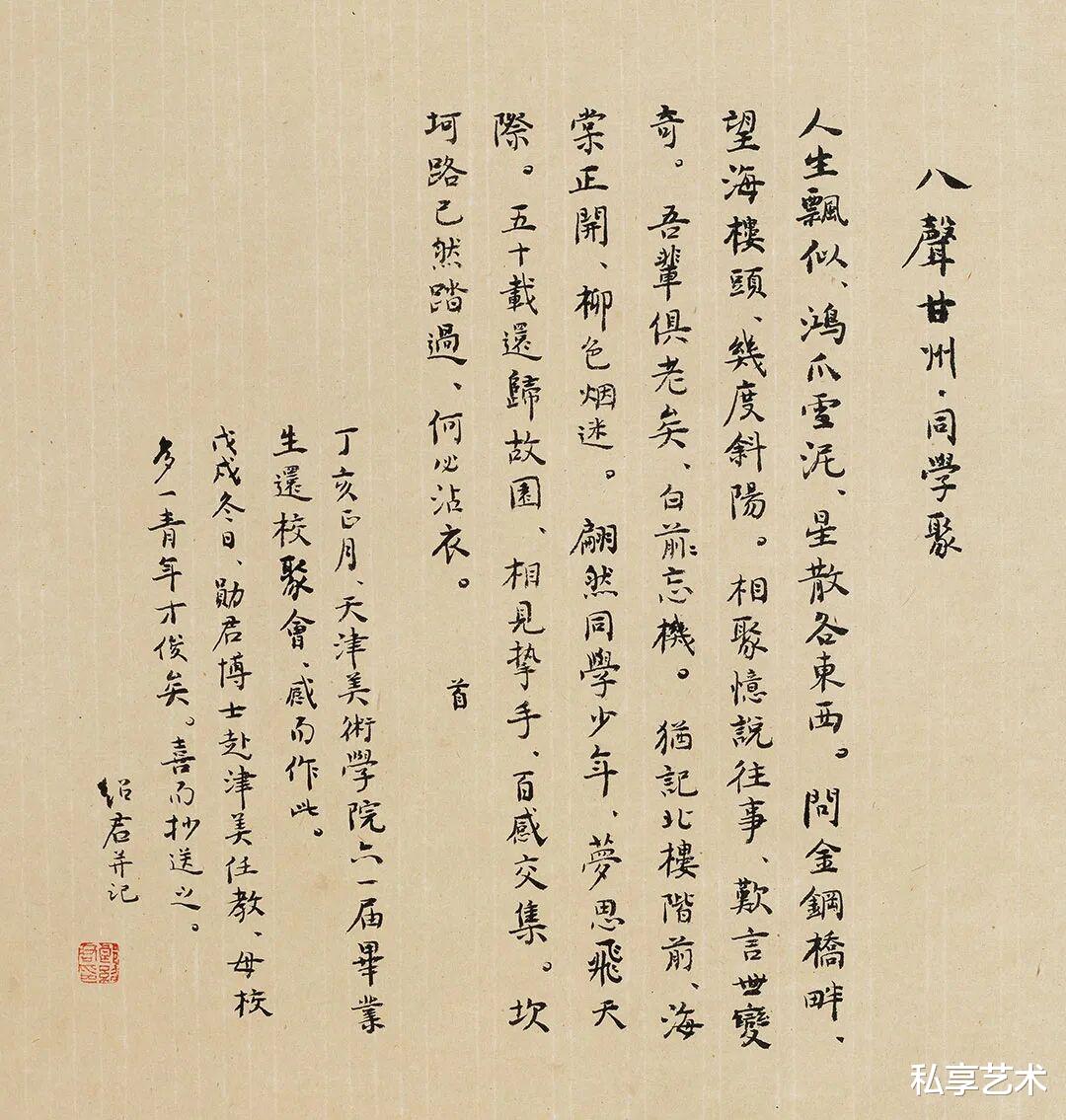

郎绍君先生小楷《八声甘州 同学聚》

犹记得2019年1月底先生八十寿诞家宴,到场的都是先生亲属与门生,知我们与其他晚辈尚不熟,酌定席位时两老特把我们夫妻安排在他们身边;7月初,我应嘱带《中国文化报》美术周刊记者给郎先生做访谈。仍是师母开门,我们进门的同时,先生已从里屋含笑出来,他扶定常坐的扶手椅靠背,并未坐下,师母则随即从茶几上拿起一只牛皮纸信封递交给我说:“勋君,这是老郎专门为你抄的,去年冬天就写好了,总是忘了给你!”我迟疑地用双手接过,在他们的注视下打开,竟是郎先生以小楷抄就的早年词作《八声甘州 同学聚》。先生这时已走过来,对着我手中展开的书作开始念到:“人生飘似,鸿爪雪泥,星散各东西…。”师母笑着同声跟进来:“问金刚桥畔,望海楼头,几度斜阳…。”我也不由加入其中:“相聚忆说往事,欢言世变奇…。”就这样,一字一句,我们齐声把全词念完。那天先生和师母聊到许多在金钢桥畔的天美往事,从进校,求学,到留校任教,到两老相识相伴,到两个孩子出生,下乡,复教,相关的人与事,等等。前后两个多小时,所言无不艰辛,听着却饱含暖意。我们约好等先生身体好转,一定再回故地去转转。

可是,新冠三年,先生的情况时好时坏。我们的约定一直没能成行。

2022年,天津美院筹备一部建校以来美术学学科建设的文献集,拟收录一篇先生在天美从学和治学的历史经历,我于是在8月间前后两次连访两顾楼。那次先生的表达略显吃力。他的言语常常落在了思维的后面,他不得不停下,看向师母,师母则藉由自己判断补足他要表达的意思。其间先生说:“以前都是我照顾他们,现在,她是我的天!”说到“她”时,郎师把脸转向师母,我们都笑了。

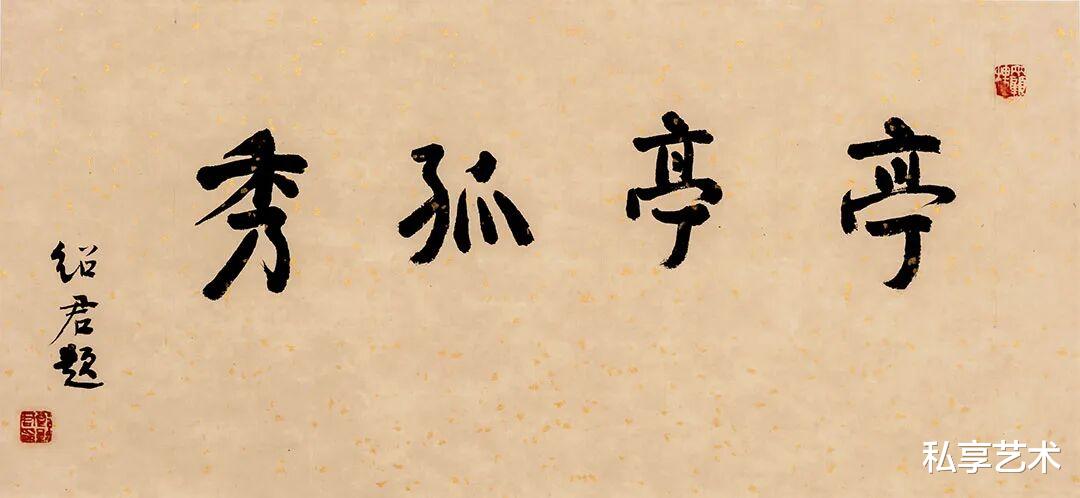

郎绍君先生题字《亭亭孤秀》

去年春天,我们夫妻如常再往两顾楼探访二老。年中知先生不便会客时仍信年底好转后还能再见。但先生就此别过了。

往昔我问某天可否去拜访时,先生答:“不要说什么‘拜访’,来闲聊最好。”

节日语音问候时,先生回:“谢勋君祝福。很高兴听到你的声音。近好吗?”

我有新作,恳乞题签,先生复信:“与书画交友,是我的幸运。说点做点关于书画的事,总是高兴的。欢迎有空来玩。题签什么的,都可以。”

一切皆同昨日。

前后两年,家父、郎先生相继辞世。他们都历尽磨难,坦荡无畏。有他们在彼岸照亮前路,我们又何虑之有。唯勤勉做事,笃定前行,无愧于再见之时即是。

2026年1月28日

于京北之庐