我们爱你…

劳拉穿着已故女儿的睡衣弹奏钢琴,贝蒂则凝视着这个“借来的”孩子,两个女人的目光在走音的琴键上短暂交汇,那一刻,钢琴既是乐器,也是即将崩塌的拱门上一块摇摇欲坠的石头。

当劳拉俯身凝视桥下的流水时,她看到的是属于自己的“死之岛”。风穿过树叶,水面泛起的细微波纹像未愈合的伤口,这位年轻钢琴家在一场车祸中幸存,却失去了继续演奏的能力。

与此同时,贝蒂正用刷子一遍遍粉刷她乡间小屋破败的栅栏,企图用油漆掩盖时间的裂缝。

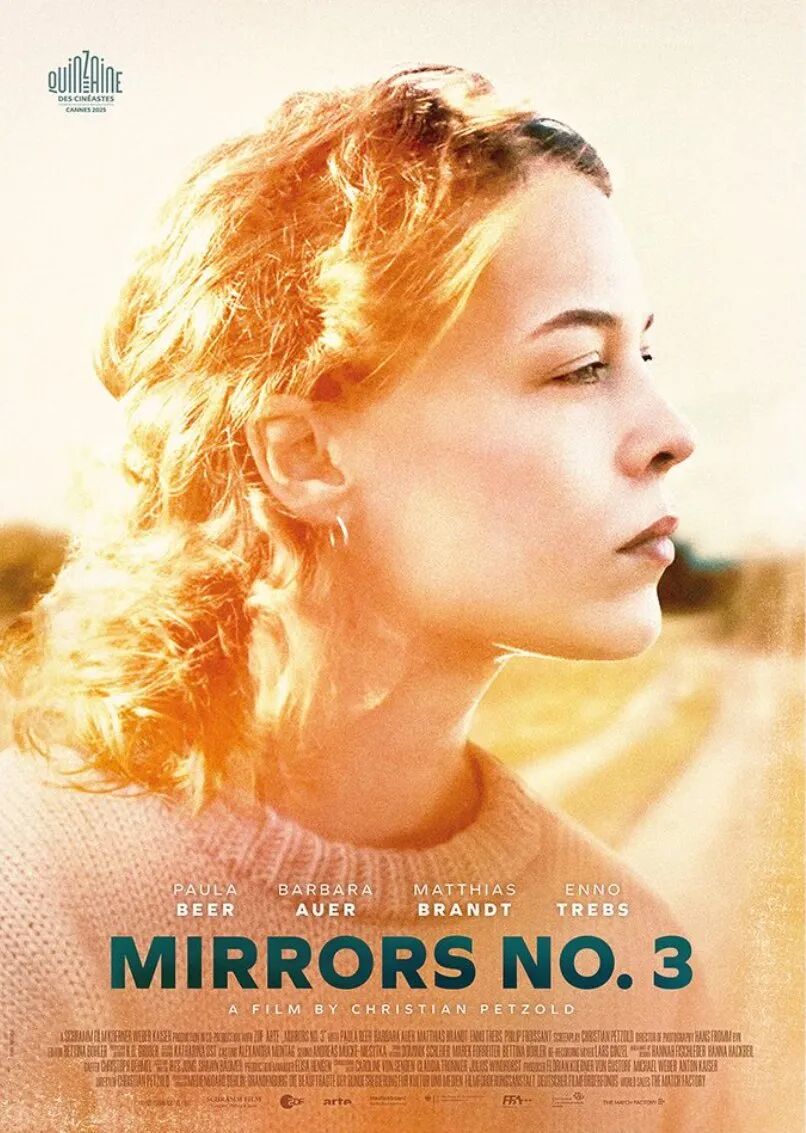

克里斯蒂安·佩措尔德在2025年的电影《镜的第三乐章》中,将两个破碎的女性灵魂置于一个故障不断的房子里,让她们在洗碗机的漏水声、钢琴的走音和无法骑行的自行车之间,尝试进行一场不可能的修复。

故障美学:生活的断裂带

贝蒂家的水龙头永远在滴水,洗碗机反复坏掉又修好,花园里的杂草与精心种植的植物混杂生长。这些日常故障绝非琐碎的家庭琐事,佩措尔德将其升华为一种独特的美学表达。

这些故障构成了创伤在物理空间中的具象投射,一个家庭的故障系统,恰好镜像出其成员内心秩序的崩塌与混乱。

劳拉踏入这个空间时,身着“来源不明”的T恤,睡在“不属于自己的床”上,弹奏着“非己所有”的钢琴。她的存在本身就成为一种“故障”——一个闯入他人伤痛记忆的不速之客,打破了空间原有的沉寂与失衡。

影片并未采用常规的闪回或照片来确认死者的形象,仅靠少量零散物品勾勒出叶莲娜的模糊影子。这种刻意的缺席,成为另一种形式的故障,一种记忆的断裂与空白。

石块的隐喻:为何摇摇欲坠的拱门反而屹立

佩措尔德在访谈中透露,影片灵感源自克莱斯特的一封信。信中描述了一个不眠之夜,克莱斯特站在门廊下抬头仰望支撑结构的石块,它们看似即将崩塌,却因彼此抵靠的张力而稳固屹立。

“正是在石块即将坍塌的瞬间,拱顶才得以形成”,佩措尔德的这番解读,成为贯穿整部电影的哲学核心。

劳拉与贝蒂,恰似那两块濒临坠落的石块。劳拉借死者的身份,逃避作为幸存者的负罪感;贝蒂借生者的躯体,填补女儿离世后内心的巨大空洞。她们互为镜像,在对方的眼眸中,看到了那个“渴望成为的自己”。

这种相互依存的关系本就充满不稳定性,如同那座拱门般看似随时会分崩离析,却也正因这份“即将崩塌”的临界状态,才得以维系平衡。

替代与修补:当钢琴家成为修理工

影片中最具象征意义的场景,莫过于劳拉练习弹奏拉威尔《镜的第三乐章:海上孤舟》的画面。这架钢琴原本属于贝蒂已故的女儿叶莲娜,早已严重走音、破败不堪。

当劳拉的手指触碰琴键时,她所做的不仅是演奏一首乐曲,更是在尝试修复多重断裂——修复自己与音乐的联结,修复贝蒂与逝去过往的关联。

这种修补行为,还延伸到了影片的其他维度。贝蒂的丈夫理查德与儿子马克斯在附近的汽车修理厂工作,日复一日地修复撞毁的车辆。物理层面的机械修复与情感层面的创伤疗愈,在影片中形成两条平行的叙事线索,相互映照。

但影片并未给出温情的答案,反而抛出一个尖锐的质问:人的灵魂能否像修理汽车一样被修复?

佩措尔德似乎在通过影片暗示,修补本身需要一种在资本主义时代愈发稀缺的品质——对破损之物的尊重与耐心。在这个“万物皆可替换,坏掉就扔掉”的消费社会,坚持修补的行为,本身就是一种对主流逻辑的抵抗。

影片中四位主要角色的关系,构成了一场微妙的“边界游戏”。当贝蒂邀请丈夫和儿子回家,与劳拉共进午餐时,一个临时的家庭结构得以搭建。

但这绝非稳定的家庭形态,而是一种脆弱的临时搭建物,随时可能因外力触碰而崩塌。

劳拉在这个临时家庭中,扮演着多重模糊的角色:

对贝蒂而言,她是女儿的替身,是填补思念空缺的载体;

对马克斯而言,她是打破家庭原有平衡的外来者,是引发内心矛盾的导火索;

对理查德而言,她是让妻子重新焕发活力的神秘力量,是家庭氛围转变的契机。

这种边界模糊的状态,在马克斯揭穿真相的瞬间达到高潮。当劳拉伸出手放在马克斯肩上,试图安慰这个“临时弟弟”时,马克斯的情绪突然爆发,将她推倒在地。这个激烈的动作,彻底打破了四人之间脆弱的平衡,也撕开了贝蒂精心维护的谎言外衣。

镜中迷宫:两个女人的互相映照

电影中最为复杂深邃的,当属劳拉与贝蒂的关系。两人在车祸发生前,曾有过一次短暂的眼神交汇,那一眼的对视中,仿佛早已敲定了整部电影的情感契约。

贝蒂初见劳拉时,脱口而出喊出已故女儿的名字“叶莲娜”,而劳拉并未否认。这份默契并非刻意的欺骗,而是两个受伤灵魂在绝境中的本能共鸣与相互依偎。

两位女性都深陷创伤的泥沼:贝蒂承受着失去女儿的剧痛,劳拉则在车祸中幸存却永远失去了男友。她们在彼此的陪伴中各取所需——贝蒂重新拾起母亲的角色,在照料劳拉的过程中找回生活的重心;劳拉则获得了一个逃避现实的避难所,暂时摆脱幸存者的负罪感。

当劳拉弹奏那首《海上孤舟》时,影片迎来情感的顶点。音乐如海浪般汹涌起伏,每一个走音的音符,都像是在敲击那个摇摇欲坠的谎言。那一刻,贝蒂凝视着劳拉,眼中流露的不再是单纯的错觉,而是一种明知是虚幻却依然甘愿沉溺的悲凉与温柔。

两次拒绝:电影如何重写自己的结局

佩措尔德曾透露,电影原本有一个截然不同的结局:贝蒂一家三口坐在门廊上用餐,劳拉拖着行李箱,再次出现在院子里。

“她打开门,闯入了这家人的生活”,这是剧本中原本的最后一句台词。

但这个结尾,让导演、演员与剪辑师都感到不满。佩措尔德解释道:“我们不能讲述一个90分钟的关于一个人寻找自我的故事,结果最后她还是回到了一个‘女儿’的身份里!”

最终,影片重拍了结局。新版本中,贝蒂一家在乡间小屋惬意用餐,而劳拉则在城市的公寓里独自生活,脸上带着淡淡的笑意。这个看似细微的改动,却从根本上重塑了电影的核心意义。

劳拉没有回到那个“替代女儿”的角色中,而是选择独自在自己的生活里寻找新的可能性。这种分离并非悲剧的落幕,而是成长的开始——她终于摆脱了他人的创伤阴影,成为了真正的自己。

风之乐章:佩措尔德的元素诗学

作为佩措尔德“元素三部曲”的终章,《镜的第三乐章》以“风”为核心主题。风在电影中无处不在——从开场桥头拂过的微风,到林间树叶的沙沙声响,再到那首贯穿始终的钢琴曲《海上孤舟》所勾勒的海洋风息,风的意象贯穿始终。

风,象征着变化、流动与不可捉摸的本质,恰好契合了电影中人物关系的飘忽与不确定性。

佩措尔德标志性的“生活流”风格,在这部影片中得到了极致的精炼。86分钟的片长,四位主要角色,简洁的人物关系,单一的核心场景,却在平淡的日常之下,涌动着若隐若现的情感暗流。

导演以极简的叙事结构,细腻展现了创伤疗愈与自我和解的过程。影片中没有戏剧化的反转,没有激烈的冲突,只有日常生活中那些细微的、不易察觉的变化,而正是这些变化,承载了人物成长的重量。

电影的最后一个镜头,定格在劳拉在城市公寓中微笑的脸庞。她早已不再是那个车祸后迷茫无助的幸存者,也不再是贝蒂家中那个“替代女儿”的影子。她坐在属于自己的空间里,窗外或许是柏林街头的喧嚣,或许是深夜的静谧,无论何种景象,都是属于她自己的生活。

佩措尔德没有告知我们,劳拉是否还会继续弹奏钢琴,也没有透露她是否与贝蒂一家保持联系。所有的留白,都如同那首《海上孤舟》的旋律,在空气中渐渐消散,却余韵悠长。

当劳拉弹奏那架已故女儿的钢琴时,修复的是谁的创伤?

是贝蒂失去女儿的空洞,是她自己作为幸存者的内疚,还是音乐本身作为一种沟通语言的功能?

或许,钢琴真正的演奏者是时间,而那些走音的、破碎的音符,只是它路过生命裂痕时,留下的痕迹。

©Mark电影范供稿。

(文中部分资料、图片来源网络,如有侵权,请联系作者删除)

--- End.---