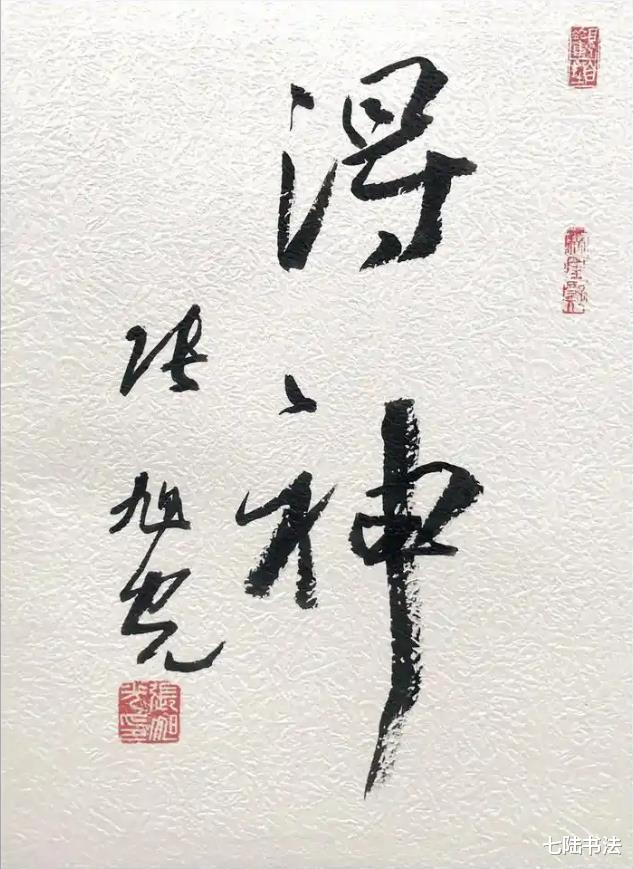

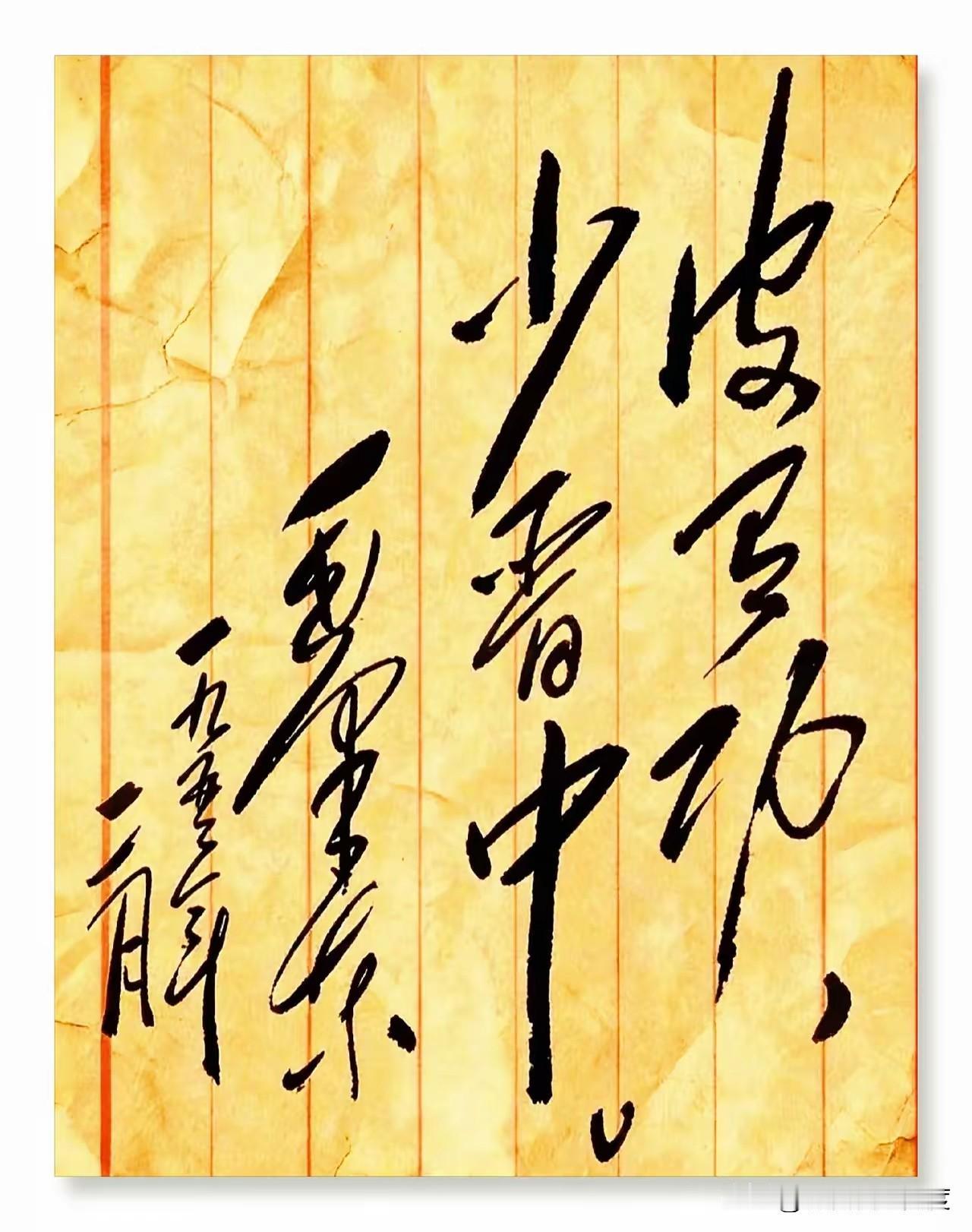

张旭光先生在一次演讲中激情的说道:“当代草书已经不再为识读服务了,只为情感抒发服务。”此言一出顿时引发巨大争议。

在很多人的普遍认知中,文字不为识读服务就没有任何意义,写出来的字不让人认识就只能算涂鸦。

然而在书法家的眼中,张旭光先生的观点无疑是超前于时代的,为书法打开了一扇纯艺术发展的大门。

从书法的发展趋势来看,在时代文化的推动下,书法也只能向着纯艺术的方向发展,任何促进书法纯艺术化的理论都是符合书法发展的客观规律的。

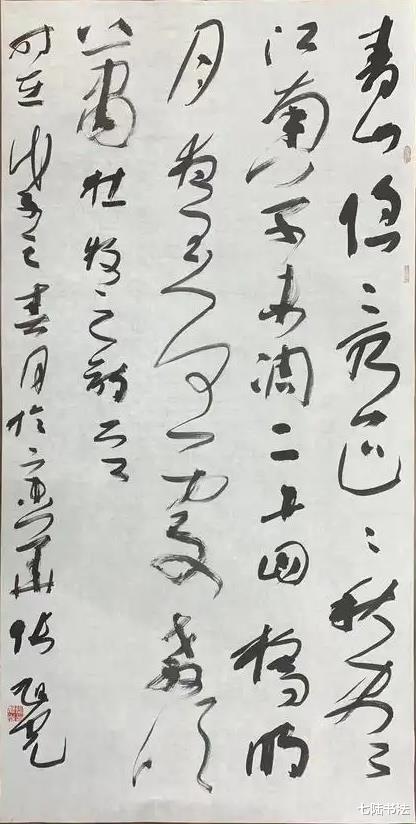

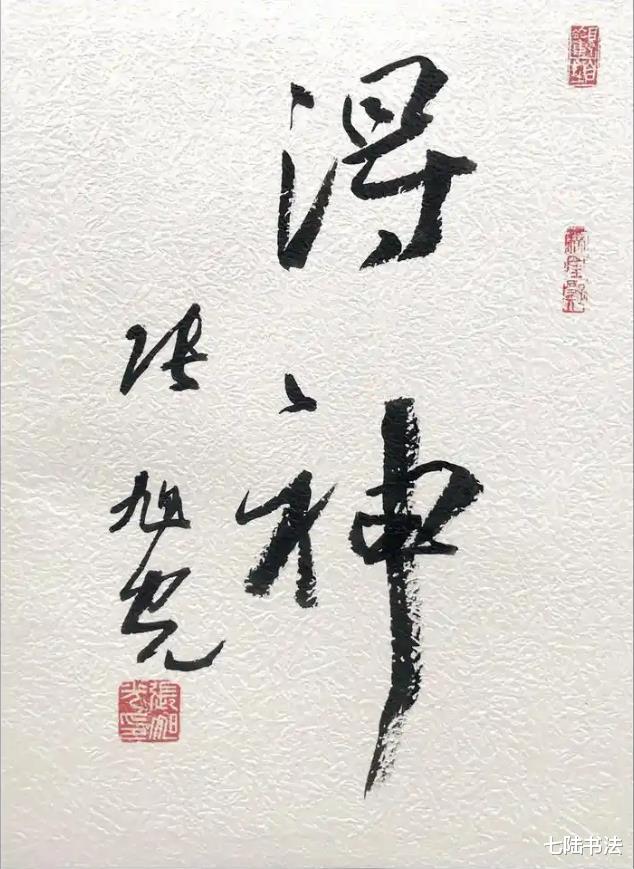

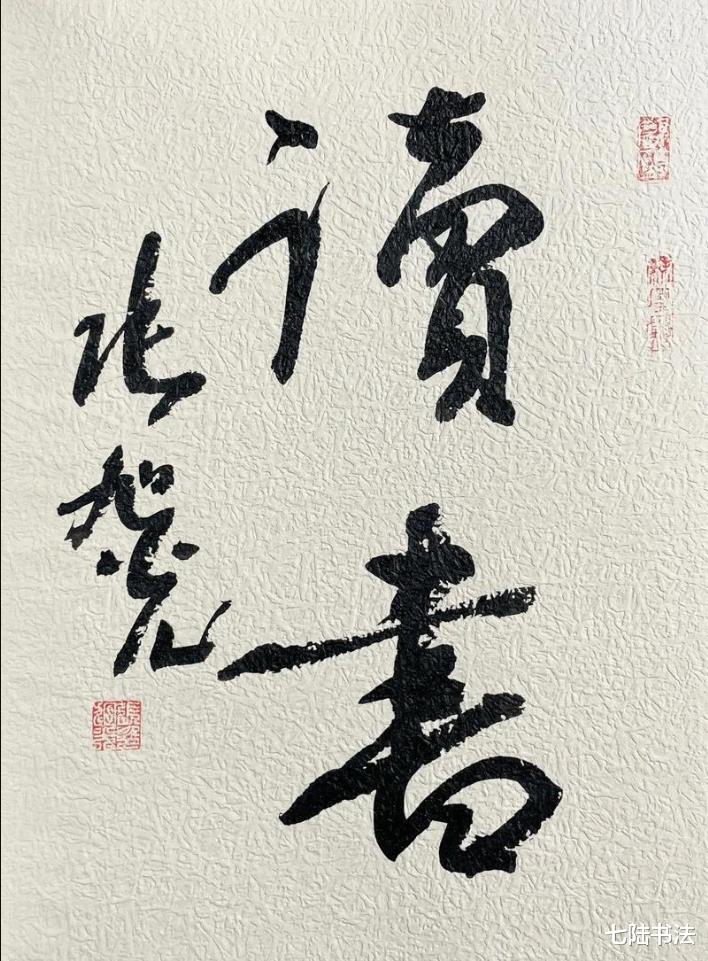

书法的纯艺术发展必然更为注重多元和自我,注重性格的加持和情感的表达,草书无疑是最符合个中条件的创作方式。

书法的当代性究竟何在?在电脑字体整齐划一、信息传播速食化的今天,书法若仍固守于“识读优先”的准则,其存在的独特性价值何在?难道仅仅是作为一种传统技艺的标本陈列于文化博物馆中?

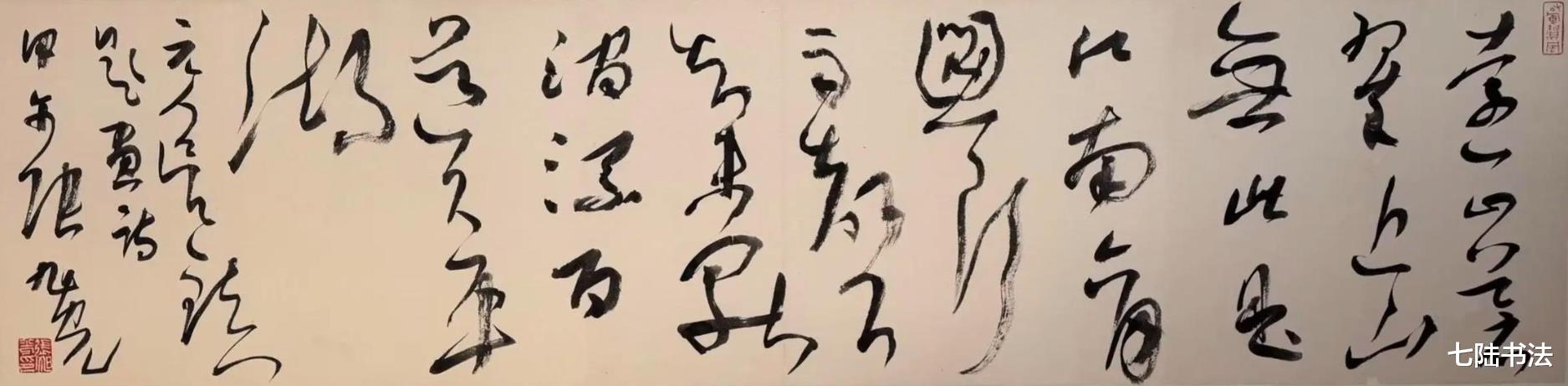

追溯草书的发展脉络,我们能看到一条从“形”到“意”的清晰轨迹。草书本就起源于书写的便捷需求,所谓“匆匆不暇草书”,最初的目的无非是提高记录效率。

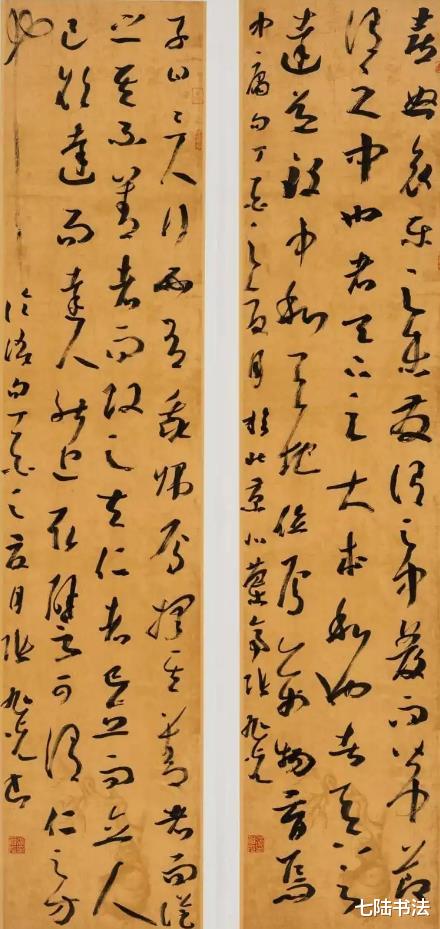

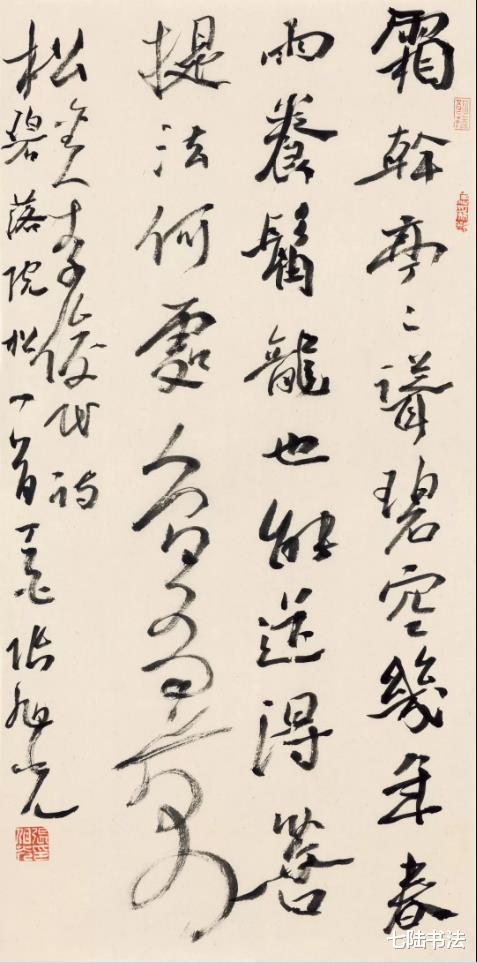

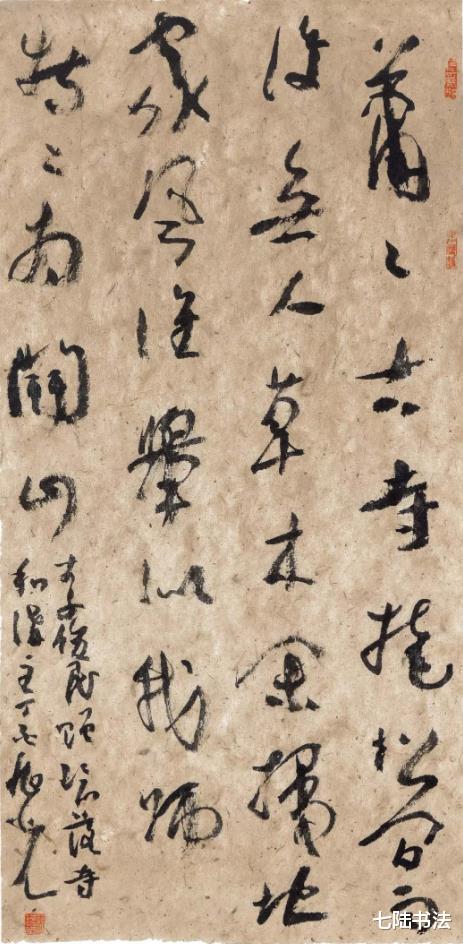

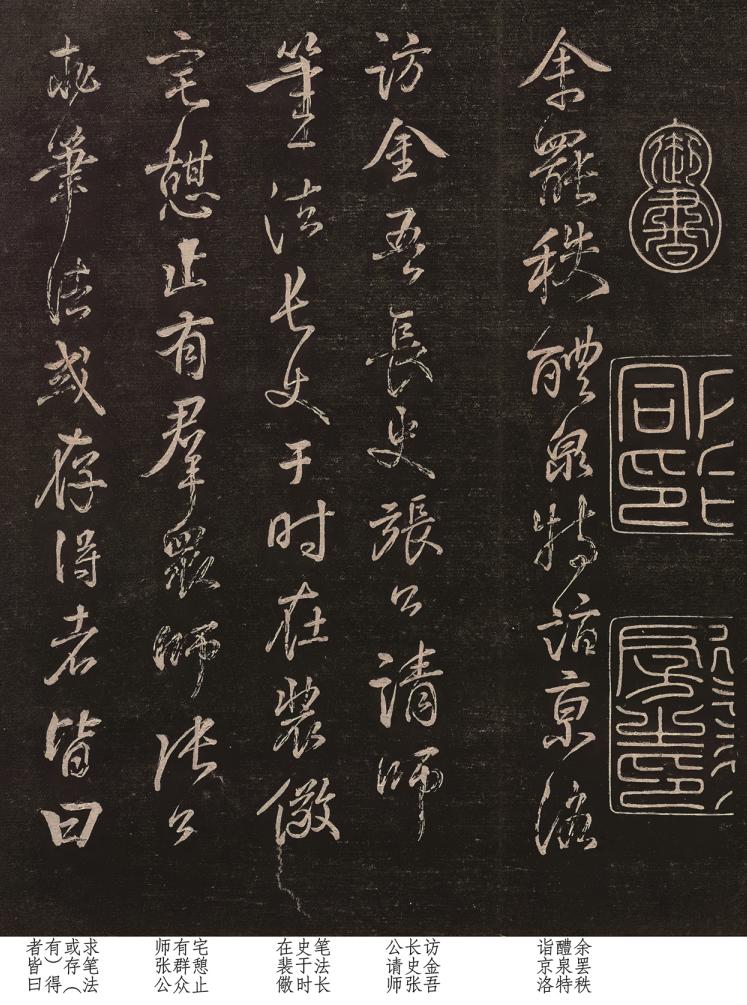

然而,正是在这种实用性的催生下,草书逐渐发展出了自己独特的艺术语言。汉代张芝的“一笔书”,魏晋时期王羲之父子对草书艺术性的提升,唐代张旭、怀素将狂草推向情感表达的高峰——每一次飞跃,都是草书从实用工具向艺术表现迈进的步伐。

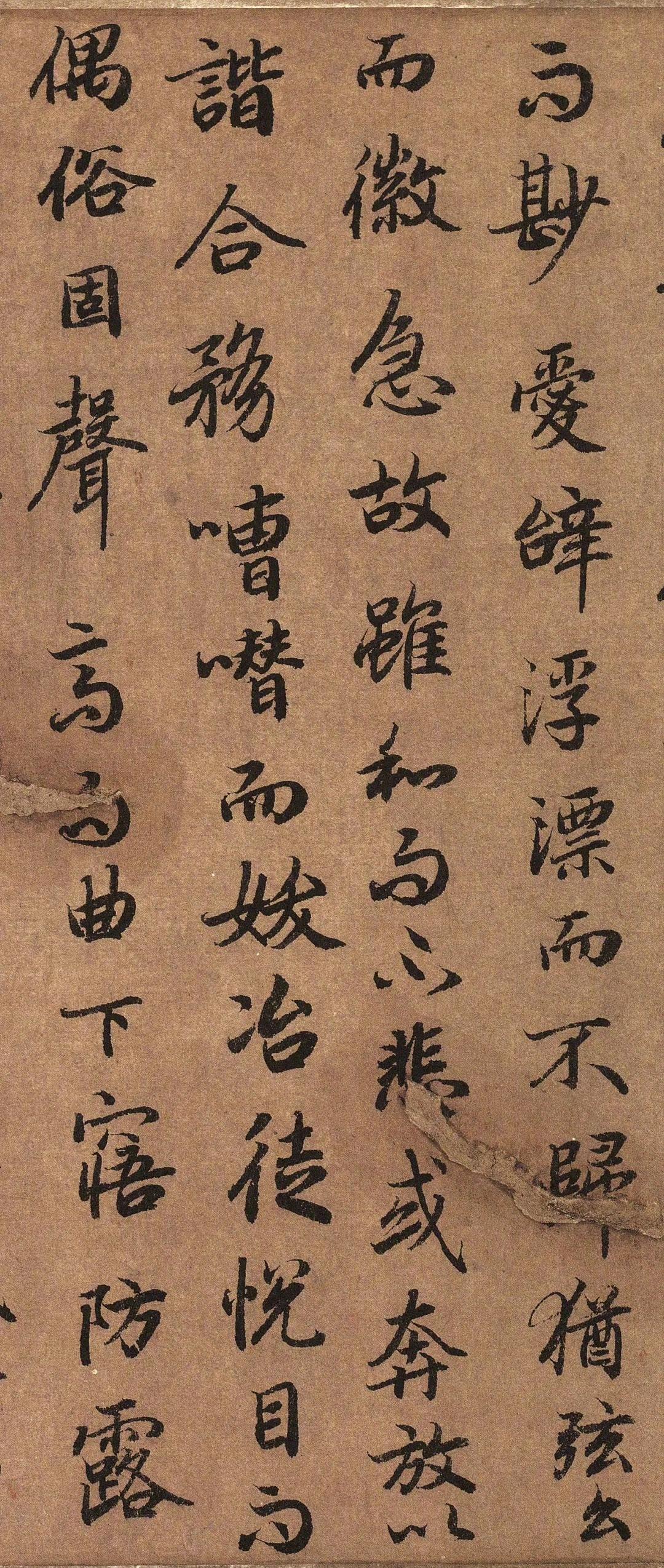

当孙过庭在《书谱》中提出“情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心”时,草书已经完成了从“写什么”到“怎么写”的转变,情感表达成为草书创作的核心追求。

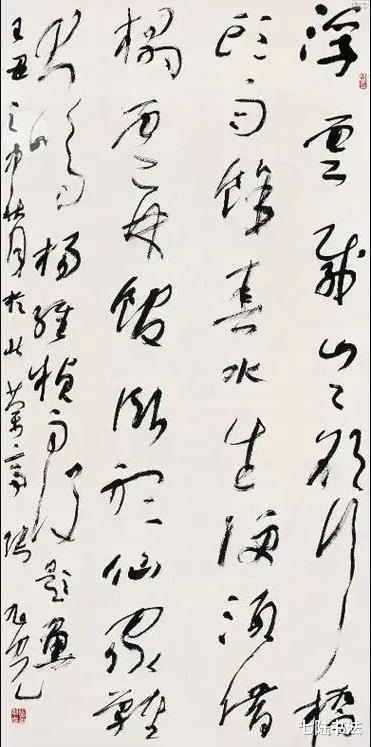

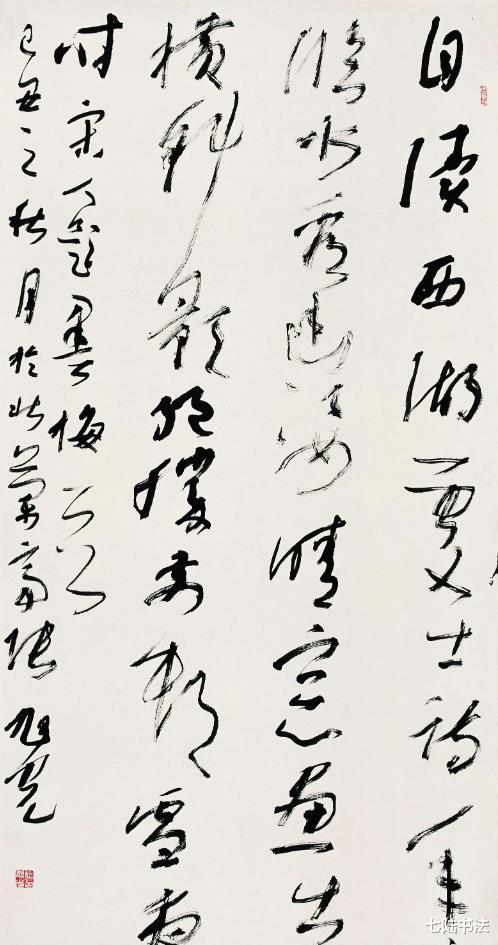

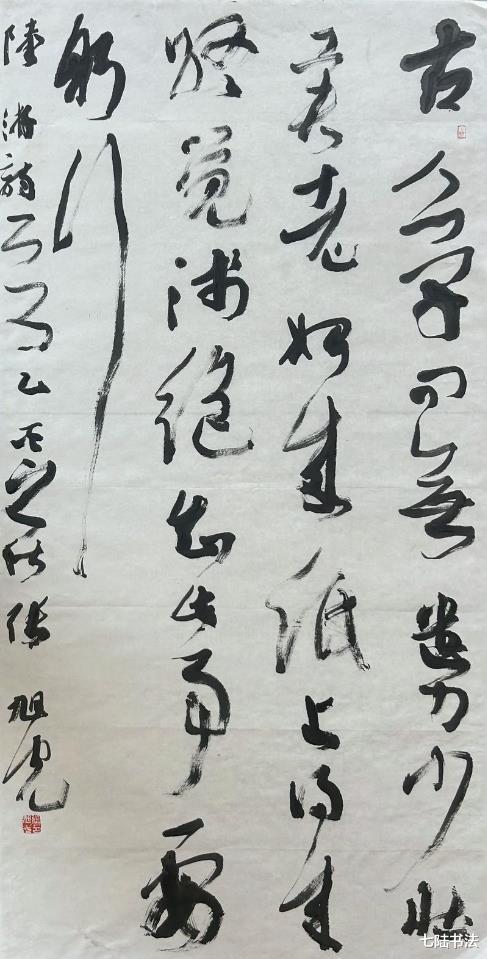

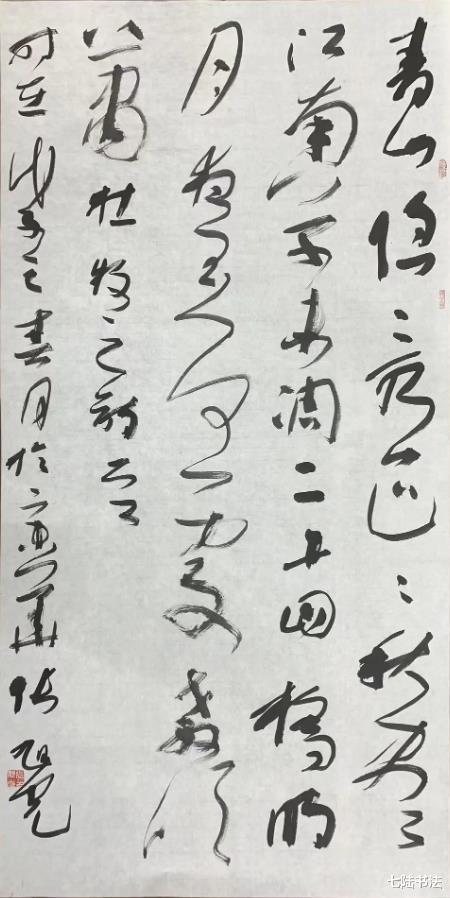

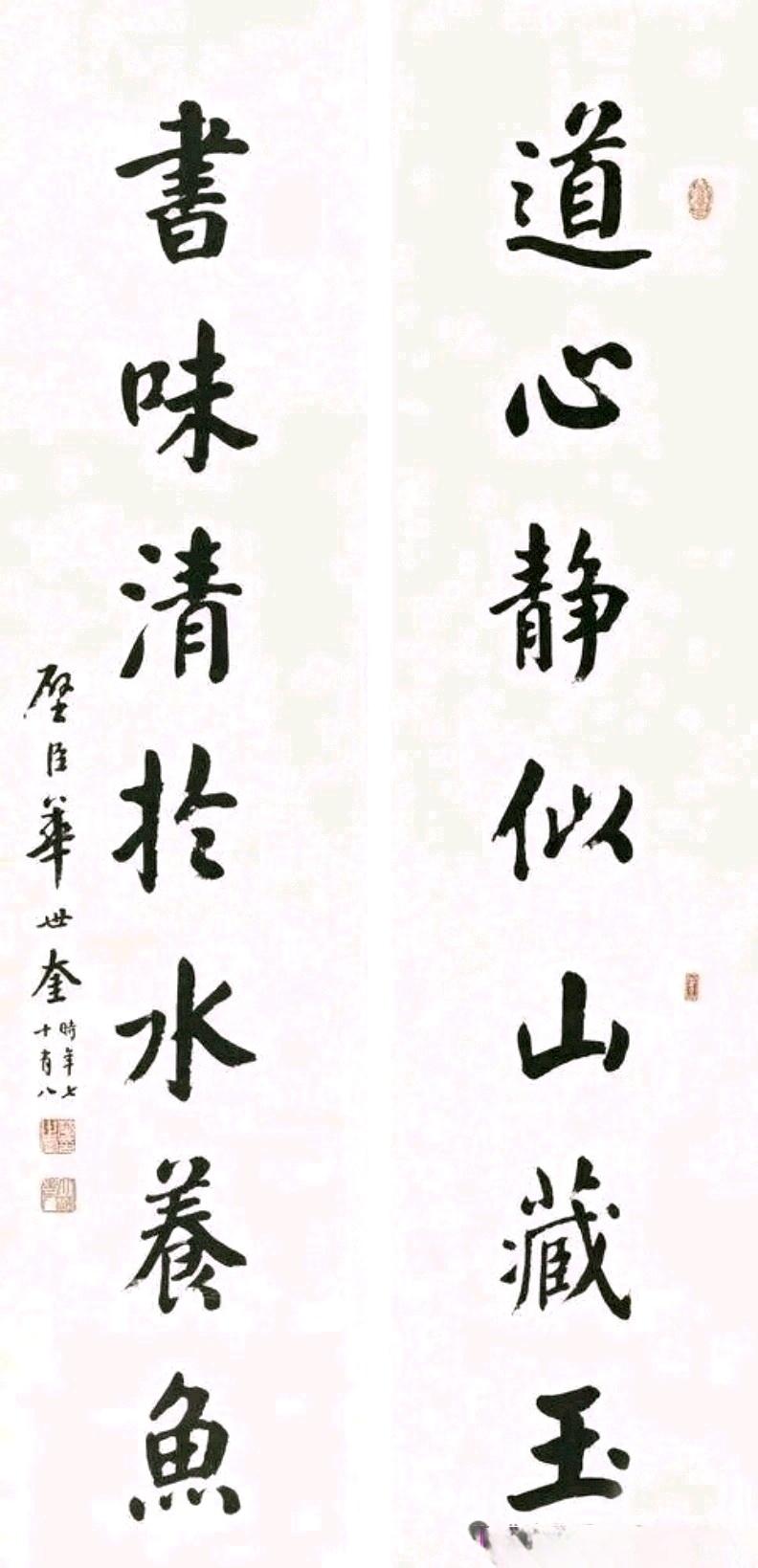

草书的艺术性,首先体现在它突破了汉字结构的视觉常规。与楷书“永字八法”的严谨法度不同,草书通过简省、连笔、变形等手法,创造了一种流动的、充满生命力的视觉节奏。

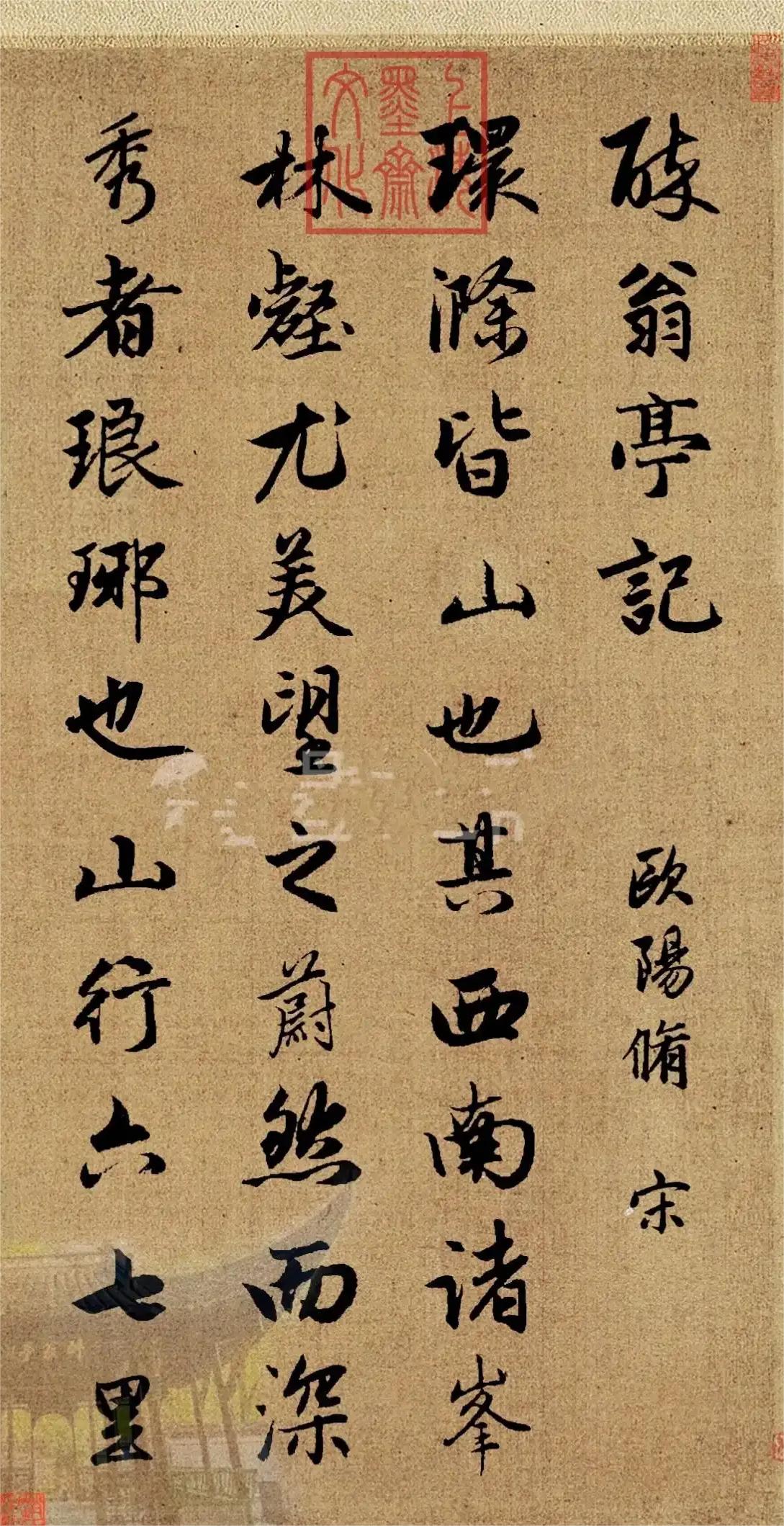

这种节奏不是对既有规则的简单破坏,而是建立在深刻理解汉字构造原理基础上的创造性重构。如怀素《自叙帖》中,字与字之间常有出其不意的连接,行与行之间形成疏密有致的空间关系,整篇作品如同一曲视觉的交响乐,有高潮,有低谷,有急促,有舒缓。

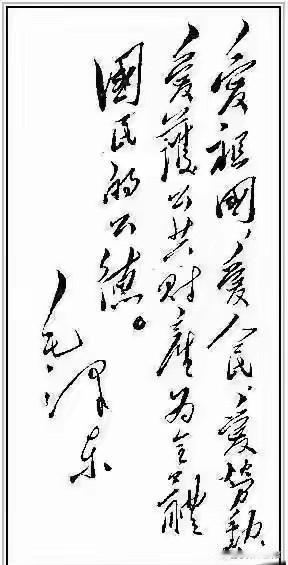

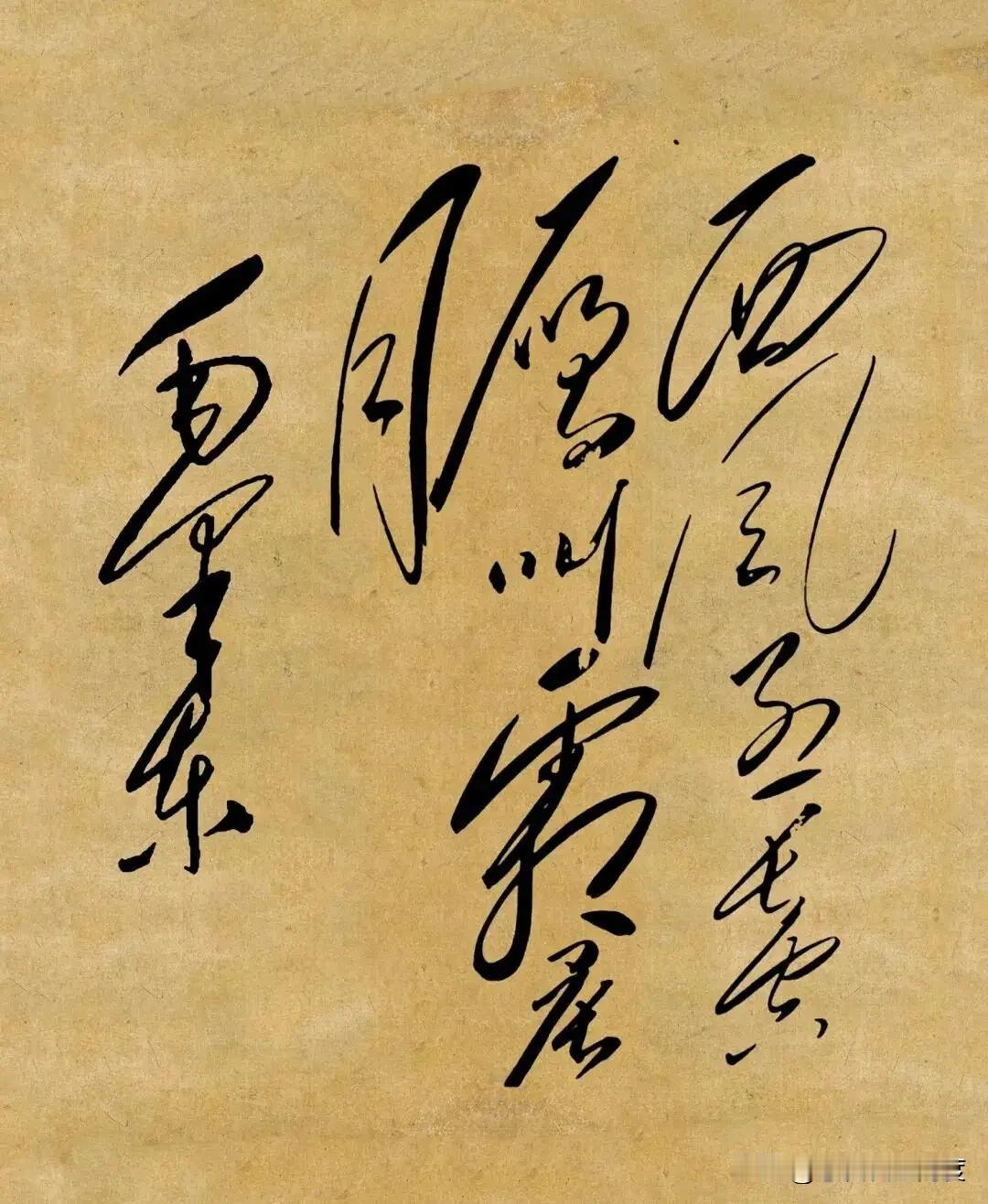

更为重要的是,草书提供了一种近乎直觉的情感表达通道。唐代张旭“每大醉,呼叫狂走,乃下笔,或以头濡墨而书,既醒自视,以为神,不可复得也”的创作状态,生动展现了草书创作中理性退位、情感主导的特点。

这种创作过程本身,就具有强烈的表演性和仪式感,书写的动作与结果同等重要,形成了独特的“身体书法”。

在这个过程中,文字的具体含义退居其次,书写者通过笔触的轻重缓急、墨色的浓淡干湿、结构的开合聚散,直接传递情感的波动与心灵的震颤。

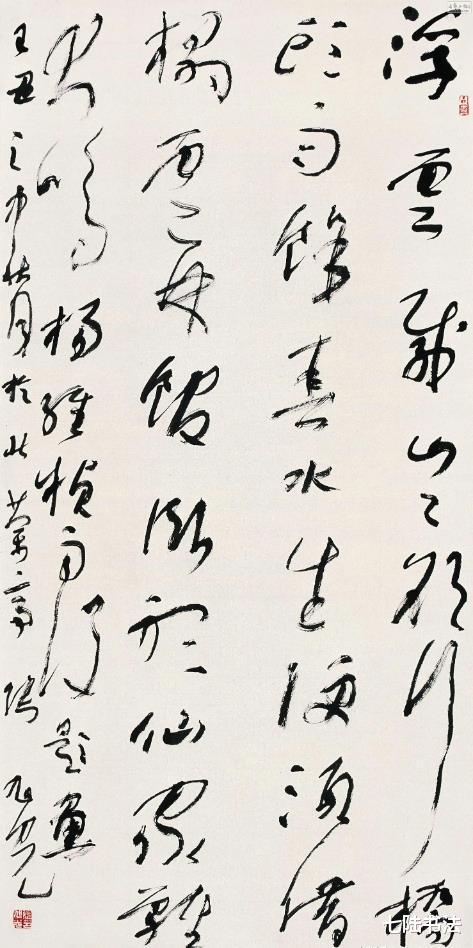

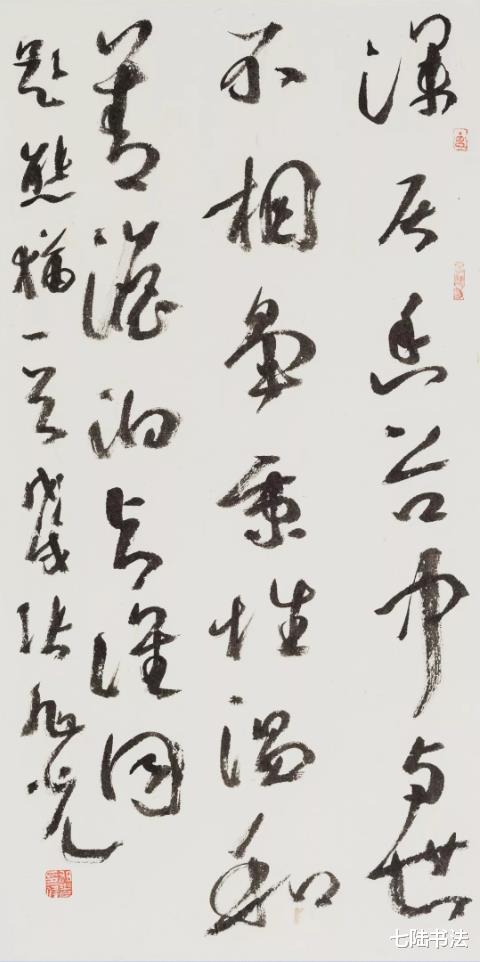

历史上,草书的每一次突破都伴随着对当时审美规范的挑战。王铎的涨墨技法,傅山的“四宁四毋”主张,都是对传统草书语言的拓展与丰富。

这些创新在当时往往备受争议,却为后世留下了宝贵的艺术遗产。当代草书的发展,同样需要这种勇于突破的精神。当传统的形式语言难以充分表达现代人复杂多元的情感体验时,探索新的表现方式就成为必然。

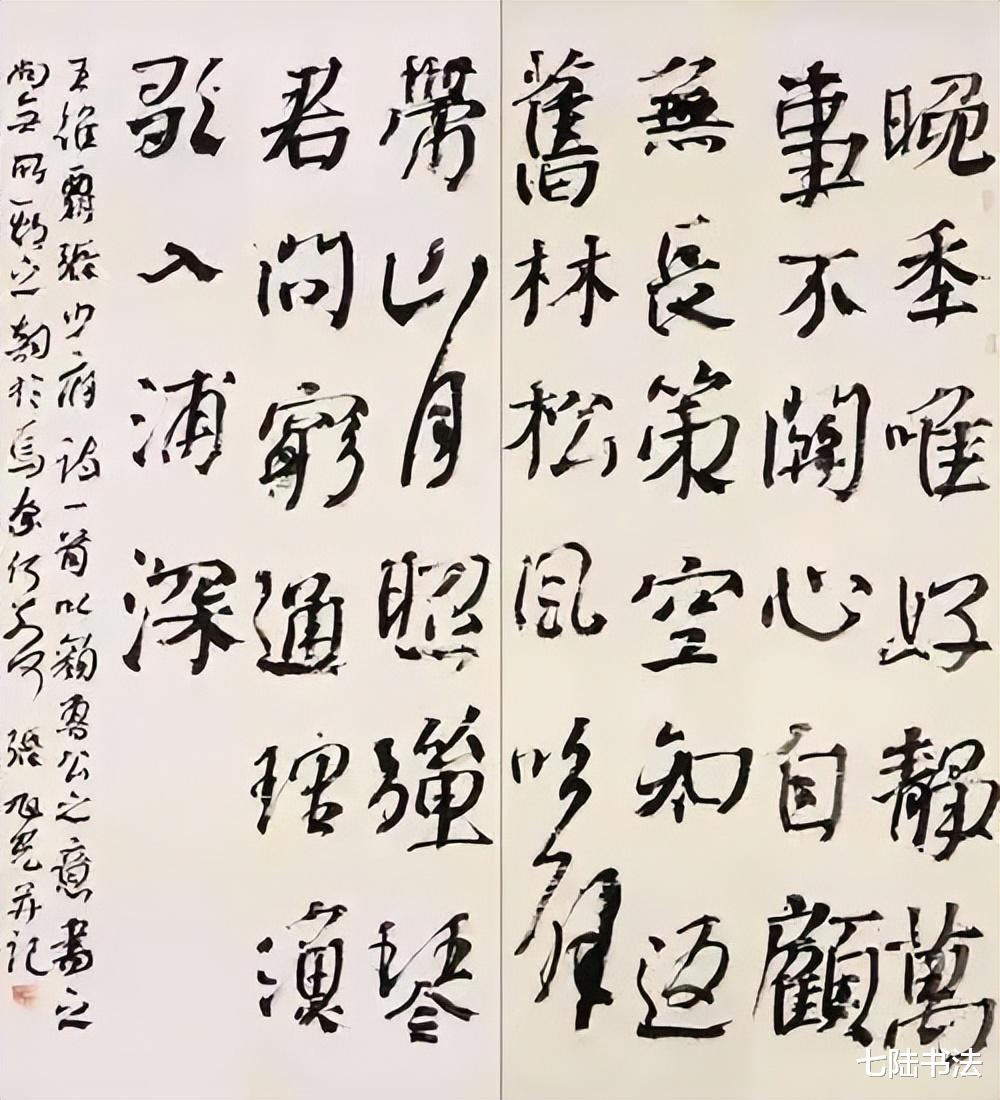

值得注意的是,草书的“不可识读性”并非绝对。对于熟悉草法的观者而言,经典的草书作品仍具备相当的可读性。

问题的关键在于,这种“识读”已经不同于日常阅读,而是一种需要专门训练的“艺术识读”。观者需要同时处理两个层面的信息:文字内容的意义层和书法形式的审美层。草书的魅力,恰恰在于这两个层面既相互独立又彼此映照的复杂关系。

在当代艺术语境中,草书的纯艺术化发展面临新的机遇与挑战。一方面,全球范围内的抽象表现主义、行动绘画等艺术思潮,为理解草书提供了新的参照系;另一方面,如何避免草书沦为纯粹的形式游戏,保持其深厚的文化底蕴,是每一位严肃的草书艺术家必须思考的问题。

徐冰的“新英文书法”、邱振中的“待考文字系列”等当代探索,都在尝试拓展书法的边界,寻找传统艺术形式与当代观念对话的可能。

回到张旭光先生的观点,其价值或许不在于提供了一个终极答案,而在于开启了一场必要的讨论。

在书法日益边缘化的今天,是坚守传统阵地,还是勇敢走向未知?是强调书法的文化传承功能,还是发掘其作为纯艺术的表现潜能?这些问题没有简单的对错之分,但任何促进书法发展的探索都值得尊重。

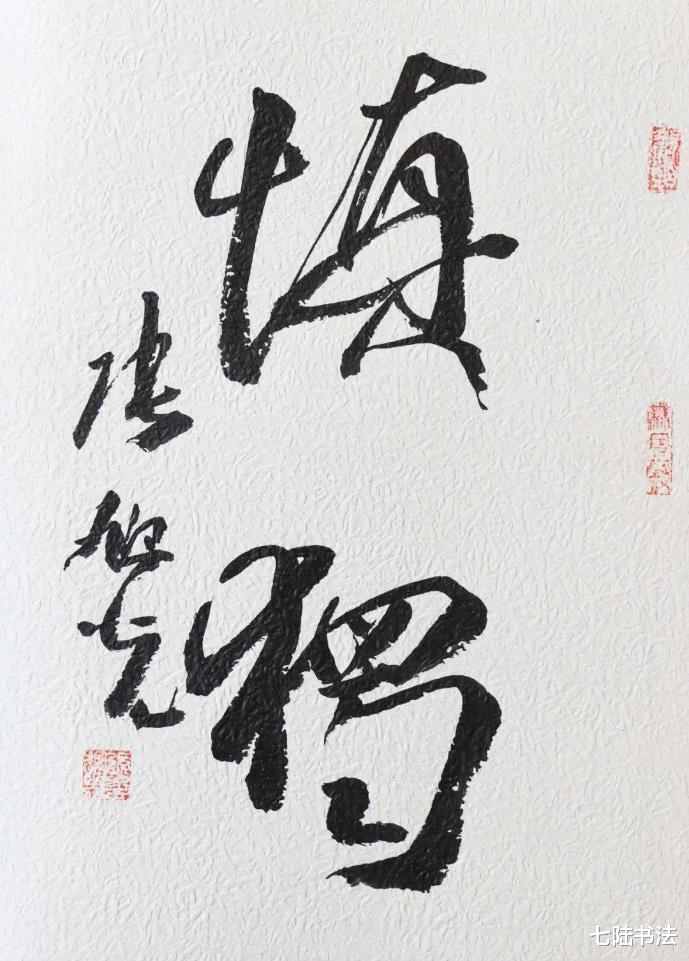

草书的未来,可能不在于完全抛弃识读功能,也不在于回到传统的实用书写,而在于寻找一种新的平衡——既保持与汉字文化的血脉联系,又充分释放其作为视觉艺术的表现力。

这种平衡点不是固定的,而是随着时代变迁不断调整的动态过程。或许,最好的草书作品,正是那些能够在“可读”与“不可读”之间、“传统”与“创新”之间、“法度”与“自由”之间保持微妙张力的创作。

草书的艺术性,最终根植于它对人类表达可能性的不断探索。在那些飞舞的线条中,我们看到的不仅是汉字的美学变形,更是人类情感通过视觉形式的直接呈现。

当张旭光先生强调草书为情感抒发服务时,他指向的正是这种最为原始也最为高级的艺术追求——通过形式创造意义,通过限制获得自由,通过继承实现超越。

评论列表