1920年的伦敦,阴雨连绵。大英博物馆的阅览室里,一位中国留学生正对着面前的英文原稿发愁。他叫刘半农,当时正如饥似渴地翻译着西方现代文学。

让他停笔的不是生僻的词汇,而是一个再简单不过的代词——“she”。

(刘半农)

在英语中,“he”指代男性,“she”指代女性,界限分明。然而在汉语里,无论男女,第三人称统统是“他”。刘半农试图用古文中的“伊”来替代,但他发现,这个字在白话文运动中显得过于文绉绉,且带有浓厚的旧式文人习气。“必须造一个字。”刘半农在日记中写道,“不仅为了翻译的精准,更为了在这个文字里,给女性一个独立的位置。”

于是,他从故纸堆里翻出了一个生僻字——“她”。这个字在《玉篇》中读作“jiě”,意同“姐”。刘半农大笔一挥,赋予了它全新的读音和使命:ta,专门指代女性第三人称。

他或许未曾料到,这个看似简单的改动,竟在中国文坛引爆了一颗深水炸弹,甚至让他背了数年的骂名,连家门都不敢出。

一、 翻译桌上的灵感与“他女”的妥协刘半农并非一时兴起。作为《新青年》的核心编辑之一,他深知白话文运动不仅仅是口语的推广,更是思维方式的革命。

(《新青年》编辑们,左一:刘半农)

早在1917年翻译英国戏剧《琴魂》时,这种性别指代的混乱就让他抓狂。当剧中男女角色同时出现时,满篇的“他”让读者如坠雾里。刘半农的想法得到了挚友周作人的支持。1919年,周作人在《新青年》上发表译文时,尝试提出了一个折中方案:用“他女”二字合成一个词来指代女性。这其实是借鉴了日语“彼女”的构词法。

然而,这一方案立刻遭到了钱玄同的猛烈抨击。作为文字改革的激进派,钱玄同主张废除汉字,自然对造新字极为反感。他致信周作人,列出三大罪状:发音拗口、印刷麻烦、多此一举(不如直接用英文she)。

(《改革》的部分摘选)

在钱玄同的影响下,周作人退缩了,转而支持继续使用“伊”字——这也是鲁迅当时的选择。但刘半农是个“倔脾气”。他认准的事,十头牛都拉不回。他认为“伊”字太过陈旧,且在口语中早已消亡。既然古文中“她”字本就存在,只是被废弃,那么“旧瓶装新酒”又有何不可?

为了推广这个字,他决定不再进行枯燥的学术辩论,而是要用文学作品来说话。

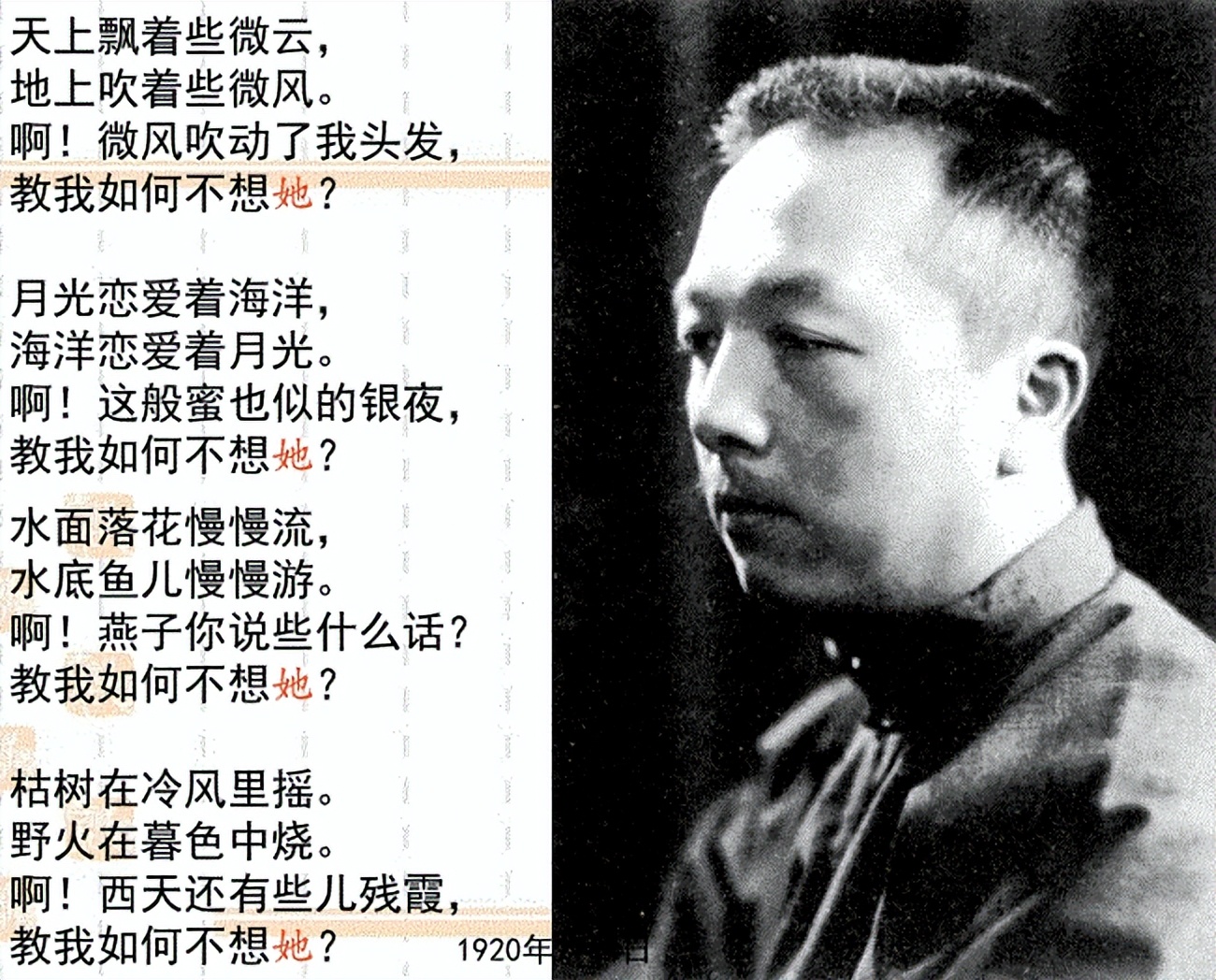

二、 一首诗引发的“血案”1920年,刘半农在伦敦写下了那首著名的《教我如何不想她》。

“天上飘着些微云,地上吹着些微风。啊!微风吹动了我的头发,教我如何不想她?”

这首诗后来被赵元任谱曲,传唱大江南北。但在当时,它的出现却像是一种挑衅。诗中的“她”,既可以指恋人,也可以指祖国,更可以指代刘半农心中那个抽象的、需要被尊重的女性形象。

(钱玄同)

然而,保守势力闻风而动。一位笔名为“寒冰”的作家在《新人》杂志上发表了《这是刘半农的错》,言辞激烈地指责刘半农“多此一举”、“歧视女性”(认为专门造字是将女性异类化)、“破坏汉字纯洁性”。寒冰甚至断言,这个字在口语中根本无法区分读音(当时“她”有读jiě、yī、yà等多种音),毫无存在价值。

远在伦敦的刘半农看到这些谩骂时,哭笑不得。他原本只是想解决一个翻译技术问题,却被上升到了“辱女”和“卖国”的高度。

(《教我如何不想她》全文)

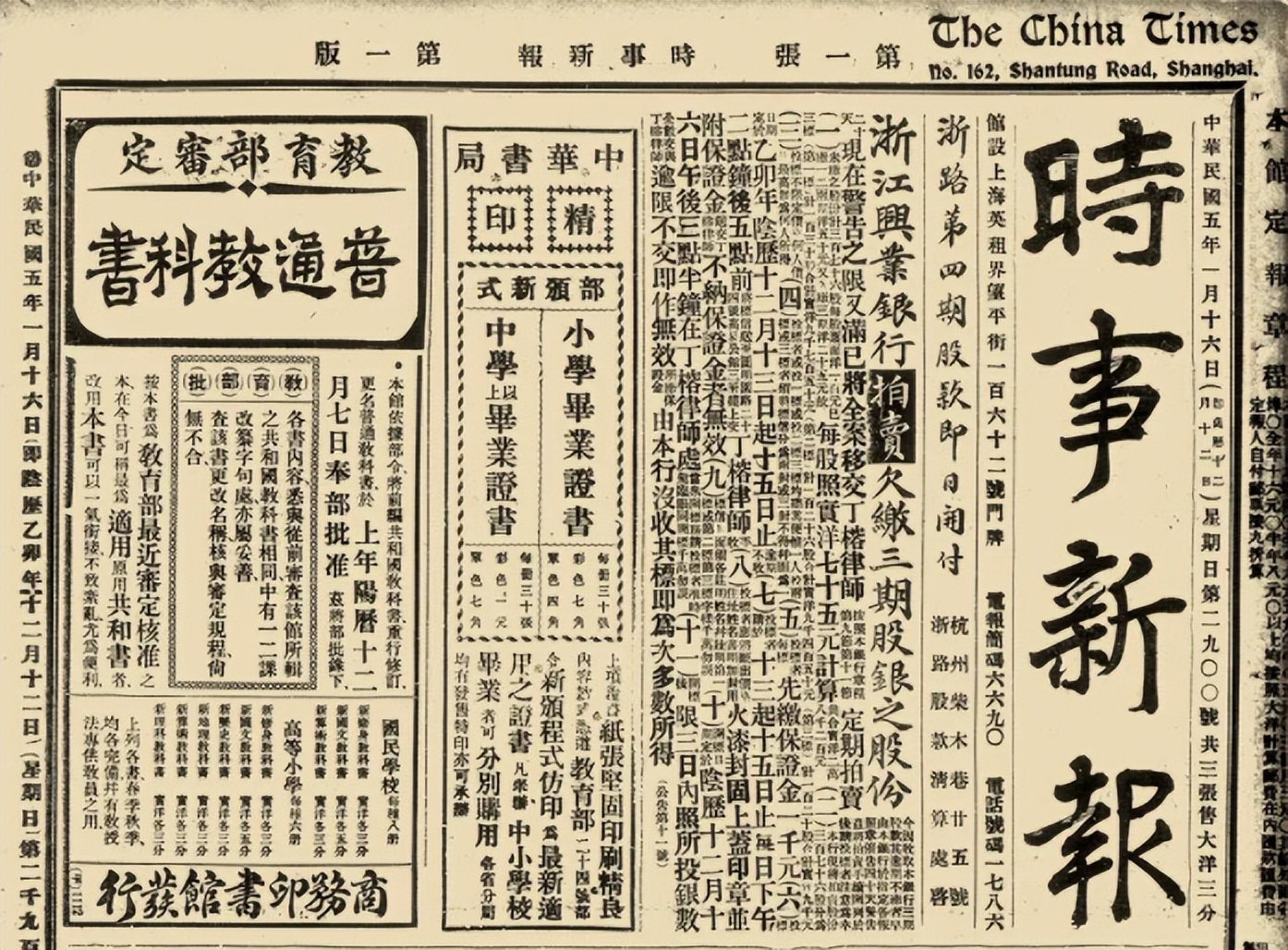

但他没有退缩。1920年8月,他在《时事新报》上发表了《“她”字问题》,正面硬刚寒冰。他提出了振聋发聩的“灵魂三问”:“古代没有的字我们后人能不能造?”“古代有的字我们能不能改古义?”“古代有的字不是这个发音,我们能不能改?”这场论战持续了数年。刘半农不仅在理论上据理力争,更身体力行——他不仅在诗歌里用,在学术论文里用,甚至在给朋友写信时也坚持用“她”。

三、 鲁迅的态度与守旧派的围攻这场战争中,最微妙的角色是鲁迅。

起初,鲁迅是站在反对派一边的。他习惯用“伊”字,觉得“她”字太过生硬。1922年他在《呐喊·自序》中依然使用“伊”。他甚至在文章中调侃过刘半农的“造字运动”。

但随着时间推移,文学界的风向变了。康白情在《社会》中用“她”塑造了受压迫的妇女形象;王统照在《她为什么死?》中用“她”作为标题控诉吃人的礼教;俞平伯在《别她》中用“她”指代祖国。

真正的转折点出现在1924年。随着茅盾、冰心等大家的转向,以及商务印书馆出版的《国语普通词典》正式收录“她”字并解释为“女性第三人称”,“她”字终于在法理上站稳了脚跟。

最具标志性的事件是鲁迅的“投降”。1924年,鲁迅在《祝福》中写下了那句经典的话:“大家都叫她祥林嫂,没问她姓什么。”

当鲁迅都开始用“她”时,守旧派的防线彻底崩塌。

然而,即便如此,刘半农的日子并没有立刻好过起来。一些激进的女权主义者也加入了骂战,她们认为“她”字去掉了“人”字旁,暗示女性不是完整的“人”,这是对女性的侮辱。

刘半农百口莫辩,只能在家里长叹:“我本想为女性争地位,结果反被骂作歧视女性,这找谁说理去?”

四、 穿越百年的平权宣言事实上,刘半农不仅不歧视女性,反而是女性解放的坚定践行者。

他的妻子朱慧,是典型的旧式包办婚姻受害者。结婚时,朱慧只有12岁,且裹着小脚。刘半农在婚前偷偷去看未婚妻,见到那双被摧残的脚,心疼不已。婚后,他力排众议,坚决要求妻子放脚,并送她去读书。

他创造“她”字,初衷正是为了在语言层面确立女性的独立人格。在男尊女卑的几千年里,女性在语言中是失语的,她们依附于男性,没有独立的指代。“她”字的出现,让女性在文字中第一次拥有了与男性平起平坐的“户籍”。

关于读音的争议,也在30年代中后期逐渐统一为“tā”。至此,“他”、“她”、“牠”(后改为“它”)三分天下的现代汉语代词体系正式确立。

五、 结语:一个字的重量1934年,刘半农去世。鲁迅在《忆刘半农君》中深情写道:“他活泼、勇敢,打了几个大仗。譬如吧,‘她’和‘它’字的创造,就都是的。”

鲁迅将造字称为“打仗”,一点也不夸张。

如果没有刘半农的“倔强”,也许我们今天还在用含混的“他”来指代一切,或者还在用古奥的“伊”来装腔作势。

(《觉醒年代》刘半农剧照)

当我们今天自然地说出“她”时,其实是在向一百年前那位在伦敦阴雨中拍案而起的学者致敬。他用一个字,为半个中国人争取了在语言中的“姓名”。这就是文字的力量——它不仅记录历史,它本身就是历史。它能杀人于无形,也能救人于水火。而刘半农,用一个“她”字,在那个晦暗的时代,点亮了一盏名为“平等”的灯。