近日,黑龙江大学为其首篇《Nature》论文发文宣传后,网络空间里一张悄无声息流传开来的截图,让所有欢呼声瞬间变得复杂起来。

那是论文作者列表的截图,一个名字静静地躺在第三位:宋晓晴。这位从大四到研三,将整个青春都押注在这个课题上的硕士生,最终在成果单上,成了一个需要被解释的注脚。

知情人透露了更多的幕后细节:原来,这篇震动学界的顶刊成果,是由导师许辉教授带领一作共一、共三的师兄妹共同完成的。师兄宋晓晴三年苦功未能叩开的大门,被师妹谭静在一个月内成功突破。关键的补做实验、成果整理、论文撰写与回复审稿人,均由后来者完成。要问谁的功劳最大,知情人的答案是:老师。

这像极了一场学术版的“龟兔赛跑”——那只从一开始就奋力爬行的乌龟,在接近终点线时因为要毕业被替换下场,由另一只兔子完成了最后的冲刺。那位做了三年实验的“宋晓晴们”,仿佛成了这场科学盛宴上的“隐形人”。

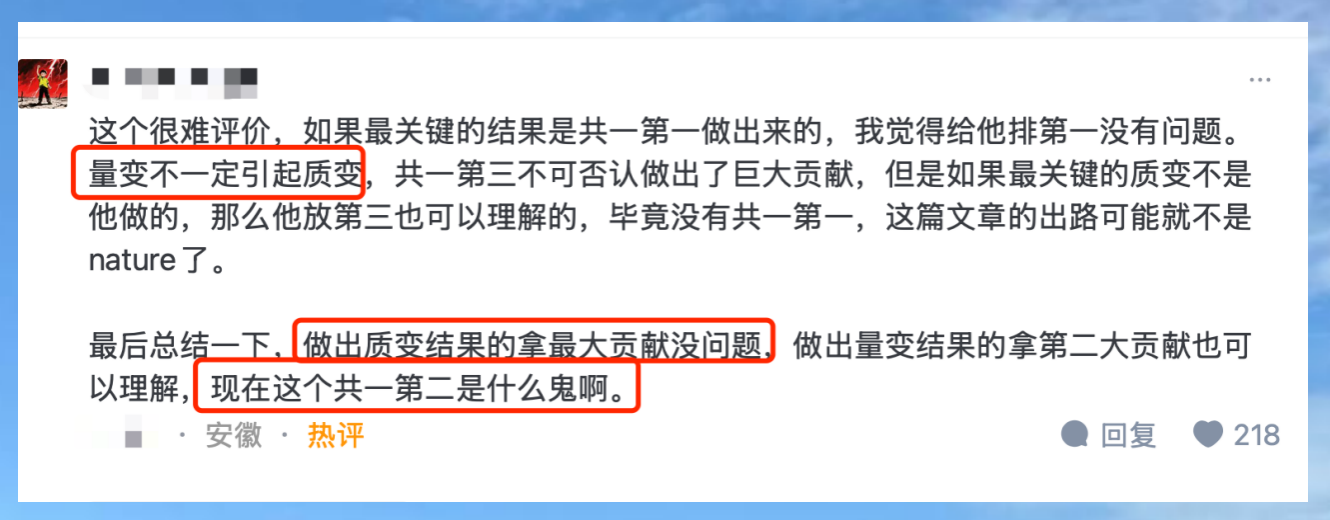

有人试图用冰冷的科研规律来为此定性:“量变不一定引起质变。”他们认为,最终实现突破的“最后一棒”谭静,位居一作无可指责。

但更多的旁观者,却从这场“3年对1月”的对比中,品出了一丝难以言说的滋味。人们为那个耗尽三年的身影鸣不平,更对另一个名字提出质问:那个“入学三个月的北大博士生”,凭什么能位列共一第二?

有解释称,这位清华的博士生主要贡献在于参与“回稿”工作。也有观点试图澄清,认为其贡献更可能在于依托清华平台完成的材料合成或瞬态光谱等测试。

这早已超越了单纯的署名排序争议,它像一把锋利的手术刀,精准地剖开了学术评价体系的陈旧肌理,将一个尖锐的问题摆在所有人面前:在衡量科学贡献的天平上,“最后一棒”的辉煌,是否就理所当然地重于“第一棒”的艰辛?

“后续不找工作不找教职了?” 这句来自网友的忧虑,刺穿了无数科研学子的恐惧。他们不仅要面对实验的失败、数据的无常,还要担忧自己的心血会不会在最终的功劳簿上被悄然稀释。

当铺路石的价值永远被终点线的荣光所掩盖,还有多少人,愿意去做那些注定无人喝彩的基础工作?

值得深思的是,类似的困境正在各个领域复现。一位产品经理在知乎上无奈地写道:“我们创造了从0到1,却输给了从1到100的人。”

但科学研究真的只能遵循这种残酷的“最后一棒”逻辑吗?

这让人联想到德国马普研究所的实践。在他们发表于《Science》的论文中,用了一整页的篇幅来撰写“作者贡献声明”,将每个人从概念提出、实验设计到数据分析的具体工作公之于众。

那不仅是一份贡献清单,更是对学术共同体良知的叩问。

反观此次争议,真正的焦点或许并非在于“谁该排第一”,而在于支撑这一切的系统。当“三认三不认”(即评职称只认一作,发奖金只认一作,谈成就只认一作”的评价牢笼不破,那么类似的困境只会不断上演。

当我们为《Nature》的炫目光环而目眩神迷时,或许更应分一些目光,给予那些在漫长隧道中独自掘进的“第一棒”们应有的尊严。

因为所有照亮人类认知边界的科学之光,都源自于那些在无人看见的角落里,一次次固执点燃的星火。

(图源网络,侵联删)