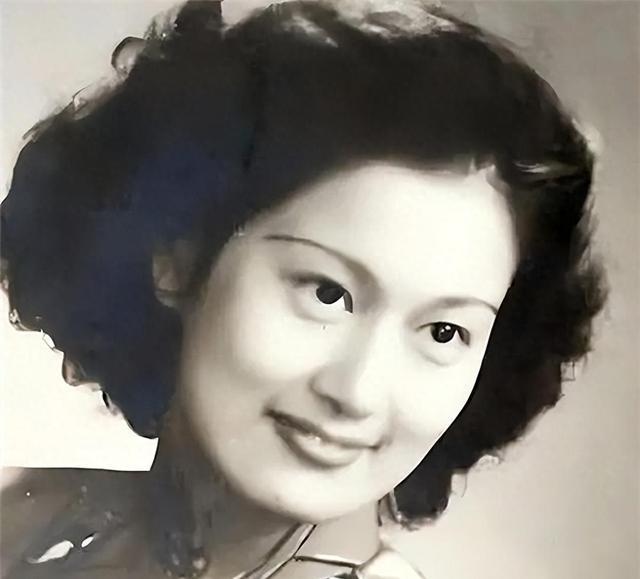

1977年,教育家叶公超与堂妹发生不正当关系,两人的地下关系被妻子袁永熹发现后,婚姻破裂,袁永熹带着孩子去了美国。晚年时,叶公超一直期盼着妻子能够带着孩子回他身边,可直到他死,妻子都没回来看他一眼,甚至就连他的葬礼也没有参加。 1977年的台湾,空气似乎都比别处凝滞。镜头聚焦在台北一间略显昏暗的寓所,一位七十多岁的老人长时间枯坐在藤椅上。 这把藤椅的主人,是曾经叱咤风云的外交界大佬、有着北大教授头衔的叶公超。但此刻,那些关于新月派诗人的风流倜傥,或是外交场上唇枪舌剑的锐气,都已从他身上彻底剥离。 摆在他手边的,是一叠跨越了太平洋又原路返回的信件。 信封上的邮戳显示它们曾飞往美国加州,收信人是他的结发妻子袁永熹。在那些信里,这位垂暮之年的老人放下了所有的身段,字里行间甚至透着卑微,一遍遍絮叨着同一个愿望:希望妻子能带着儿女,回来再看他一眼。 但他等回来的,永远是绝对的真空。 这不仅仅是地理意义上的两地分居,而是一个女人用大半生时间浇筑的铜墙铁壁。在大洋彼岸,袁永熹早已凭借过硬的专业能力在加州大学伯克利分校站稳了脚跟。她对叶公超的回应,就是一个标准的“零”。 如果你了解袁永熹的过去,就不会对这份冷酷感到意外。早在燕京大学时期,她就是公认的校花,但这个漂亮的女生做过一件最不符合“美女”设定的事:毅然放弃了驾轻就熟的文科,转头扎进了枯燥艰深的物理系。 物理系的逻辑,是非黑即白的,容不得半点杂质。 当年的叶公超,顶着麻省和剑桥的双料光环,费尽心思才追到了这位才女。婚后在清华园的小洋楼里,梁思成和林徽因是座上宾,日子过得那是真正的“谈笑有鸿儒”。 甚至在抗战最艰难的岁月里,一家人退守昆明,袁永熹也能把旧衣服改成窗帘和桌布,硬是在穷困中维持着一个外交官家庭的体面。她曾为了家庭牺牲了自己的学术发展,这种隐忍,让后来的决裂显得更加震耳欲聋。 让这种理性彻底崩塌的导火索,是一个叫叶崇范的名字。 这个名字带着一种诡异的伦理灰度。名义上,她是叶公超的堂妹,实际上是叶家早年收养的孩子。这种没有血缘却又触碰伦理边界的关系,早在叶公超因守护国宝毛公鼎被日军囚禁的那40天里,就埋下了雷。 那是生死的关头,叶崇范探监传信最为殷勤。如果在那个特殊年代,这种关系还能被美化为“患难见真情”,那么到了1977年的台湾,事情就变了味。 两人在晚年毫不避讳地同进同出,举止亲密到了路人皆知的地步。对于心高气傲的袁永熹来说,这早已不是单纯的肉体背叛,而是一记响亮的耳光,是对她作为妻子尊严的公开处刑。 物理系才女的反击,从来不需要一哭二闹。 她不仅带着儿子叶炜、女儿叶彤远走美国,更是在心理上实施了“外科手术式”的切割。在异国他乡,她靠做翻译、搞研究独自拉扯大两个孩子,甚至让孩子改名换姓,彻底清洗掉关于父亲的印记。 这是一种极硬的骨头。哪怕日子再难,受尽冷眼,她也从未向海峡对岸的那个男人吐露半个字的苦水。她的沉默,就是最高级的蔑视。 叶公超的朋友们都说,晚年的叶公超常对着袁永熹年轻时的照片发呆,酒后甚至会失态痛哭,承认“对不起妻儿”。但这种表演性质的忏悔,在袁永熹看来,实在太过廉价。 有人曾劝她,看在孩子的份上,回去看看那个行将就木的老人吧。袁永熹只是冷冷地摇了摇头,留下了一句掷地有声的判词:“有些坎这辈子迈不过去。” 直到叶公超咽下最后一口气,袁永熹都没有露面,甚至连葬礼都拒绝参加。 这在旁观者眼里或许太过绝情,但这正是袁永熹维护尊严的最后一道防线。在这个世界上,有些账单是无法用晚年的几滴眼泪来结清的。叶公超用了一生的时间去试探底线,最终袁永熹用死生不复相见的决绝,给了他最后的答案。 主要信源:(《袁永熹:妻子的水木清华》)