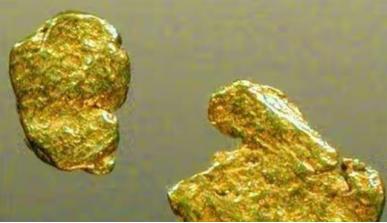

1980年,沈阳妇女黄淑珍带着3斤黄金来银行兑换,工作人员一眼就看出来她拿来的是纯度很高的工业黄金,立即就引起了警惕。 1980年4月15日,沈阳中华路人民银行的柜台上,被一只粗糙的手重重地顿了一下。 来人是个穿着灰布褂子的农妇,名叫黄淑珍。她从随身的蓝布包里掏出来的东西,让见多识广的银行柜员瞳孔瞬间收缩——那是一块重达3斤的金属疙瘩,切面光滑如镜,在昏暗的营业厅里闪烁着一种近乎妖异的光泽 行家伸伸手,便知有没有。柜员几乎不需要动用仪器,仅凭肉眼就能断定:这绝不是民间私铸的首饰金,甚至不是普通的投资金条。这是纯度高达99%的“100号产品”,是只有国家造币厂高炉里才能流出的工业血液。 柜员脸上的职业假笑没有崩塌,她甚至还给这块“烫手山芋”报了个天价——23000元。在那个工人月薪只有几十块钱的年代,这个数字足以击穿任何普通人的心理防线。 黄淑珍被巨大的贪欲冲昏了头脑,不仅答应了把钱分存六个户头的建议,还在柜台前做起了富家翁的美梦。她根本没有注意到,柜员的手指早已在柜台下按响了那个沉睡了19年的无声警报。 这一按,直接掀开了新中国建国以来最大的黄金失窃悬案的盖子。 当保卫科的人以“贵宾服务”为由拦住黄淑珍时,一直躲在银行角落里观察风向的那个男人——她的丈夫关庆昌,像只受惊的耗子一样溜之大吉。但他跑得过初一,跑不过十五,这张法网其实早在19年前就已经铺开了。 把时钟拨回1961年3月18日,那是一个同样寒冷的星期六。 当时身兼615厂生产科副科长的关庆昌,并不是一时兴起,而是精心策划了一场与时间的赛跑。作为有着伪满警备队文书背景的老特务,他太懂得如何制造“不在场证明”了。 这天傍晚,他先是一头扎进澡堂子,故意扯着嗓门和工友高声聊天,把自己的声音像图钉一样钉在所有人的记忆里。等到大家洗得热火朝天,他却悄悄溜了出去。 目标很明确:厂里的贵金属库房。一把羊角锤,几下暴力的撬砸,库房的大门洞开。他像个疯狂的搬运工,将两坨总重约50斤的黄金硬生生挂在了脖子上。 请注意,是50斤。这根本不是常人能承受的负重,尤其是挂在颈椎上奔跑。黄金沉重的物理法则在那一刻狠狠地反噬了他,勒进了肉里,磨破了皮,鲜血淋漓。 但他硬是咬着牙,像头负伤的野兽一样把金子背回了家,然后又强忍剧痛,要在6点半准时出现在歌舞厅里,用优雅的舞步补上不在场证明的最后一环。 回到家后,面对脖子上那道无法解释的血痕,关庆昌对自己下了一次狠手。他用滚烫的洗澡水反复搓洗伤口,直到把那圈勒痕搓成一片模糊的烂肉,以此谎称是“洗澡水太烫搓秃噜皮了”。 一夜,关家夫妇忙得像热锅上的蚂蚁。妻子连夜纳鞋底,用新的针脚覆盖作案时的脚印。那把撬门的羊角锤,则被扔进了学校的旱厕深处。 从那一刻起,这800两黄金就不再是财富,而是关押他们灵魂的监狱。 整整19年,关庆昌夫妇守着这两块足以买下半个沈阳城的金疙瘩,过着比乞丐还不如的日子。 他们不敢花一分钱,不敢穿一件新衣,甚至要刻意装穷去乞讨,生怕引起邻居的一丝怀疑。这两块金子被他们锯开,有时埋在树下,有时藏在衣柜底,最后被塞进了漆黑的灶膛里。 每一天,他们都是在恐惧中醒来,把黄金视为折磨自己的刑具。 直到1980年,改革开放的春风吹进了沈阳铁西区,金价开始疯涨。被贫穷压抑了近二十年的关庆昌,误以为时间的尘埃已经掩埋了罪恶,产生了一种致命的幻觉:风头过了。 他用钢锯切下3斤黄金,指派妻子去银行“试水”。他算计了金价,算计了人性,唯独低估了国家金融体系对工业黄金的敏感度。 当公安干警雷霆般冲进关家位于铁西工人村的住所时,画面充满了荒诞的讽刺感:关庆昌正若无其事地在炉子上熬着一锅清汤寡水的白菜,而就在他手边的灶膛里,黑洞洞的灰烬下,静静躺着那些刻着“沈阳造币厂”钢印的金锭。 随着关庆昌被判处极刑(注:部分档案记载为死刑,亦有无期徒刑的说法,此处统一为法律的严惩),黄淑珍入狱,这场跨越两个时代的闹剧终于画上了句号。 但对于615厂的工人们来说,这不仅仅是破案。在过去的19年里,因为黄金失窃,无数无辜的工人被列为嫌疑对象,他们有的遭受白眼,有的政治前途尽毁,甚至有人在无尽的屈辱中含冤离世。 这800两黄金的归位,是对那些冤屈灵魂迟到的抚慰。 后来,615厂的安保系统全面升级,双人双锁、监控联网成了标配。制度的补丁终于打上了,但那个关于贪婪、伪装与毁灭的故事,却像一道警示的伤疤,永远留在了沈阳的工业记忆里。 信息来源:《1980年,一妇女拿黄金到银行换钱引怀疑,报警后牵出19年前的大案》搜狐