□张智辉

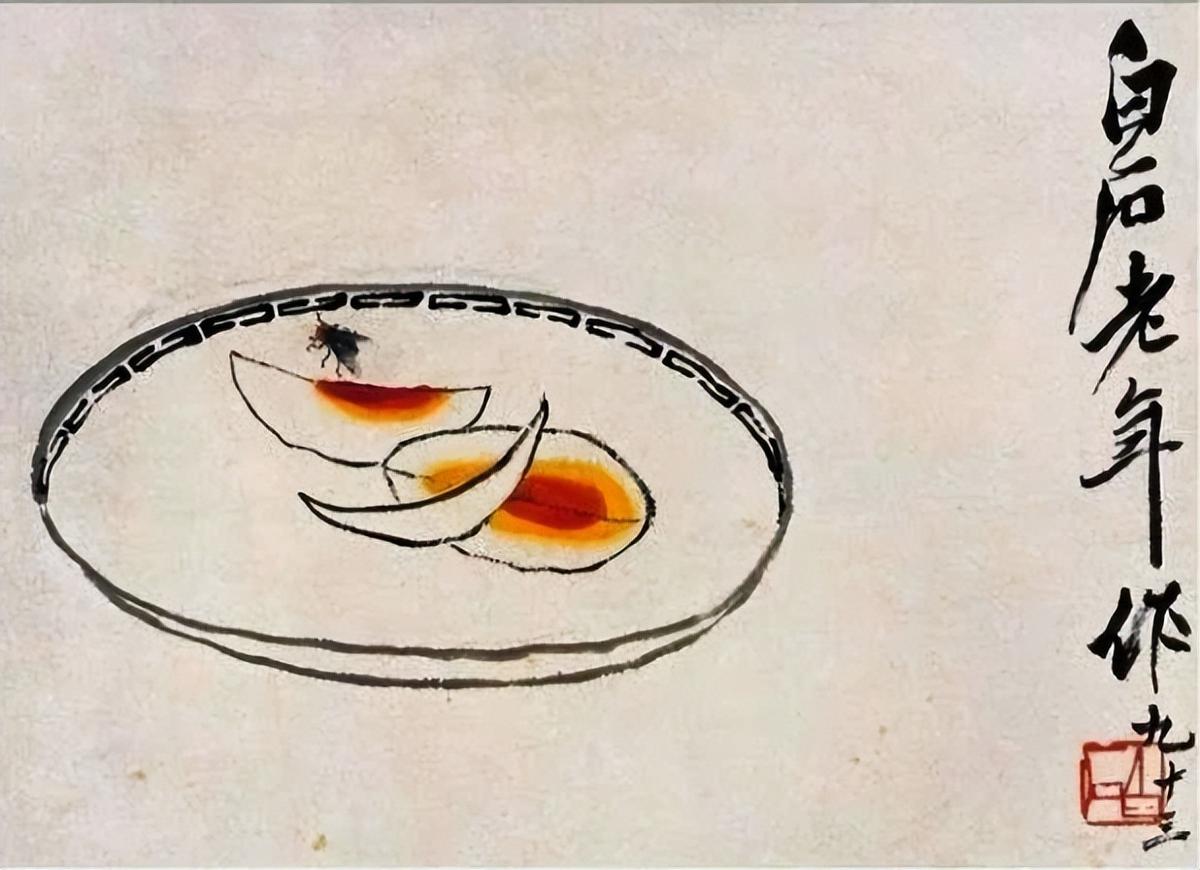

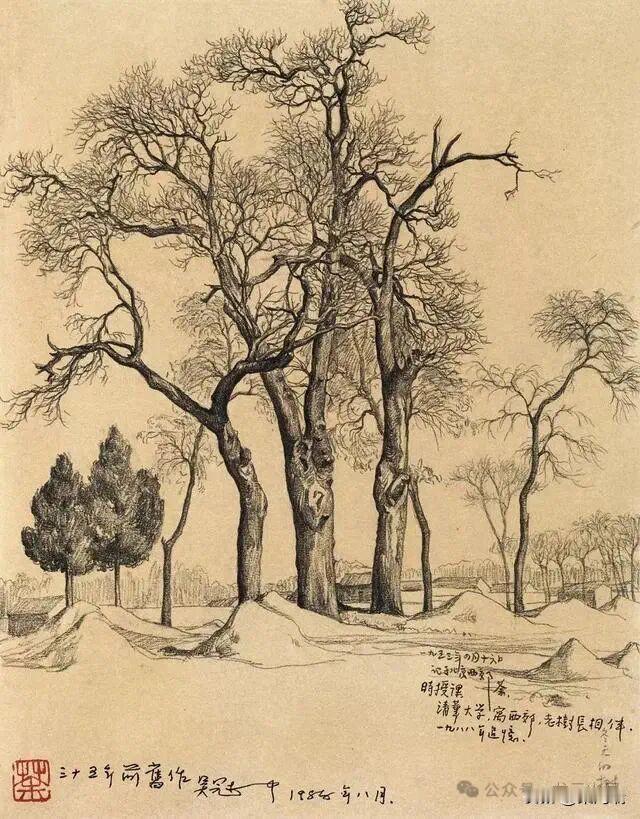

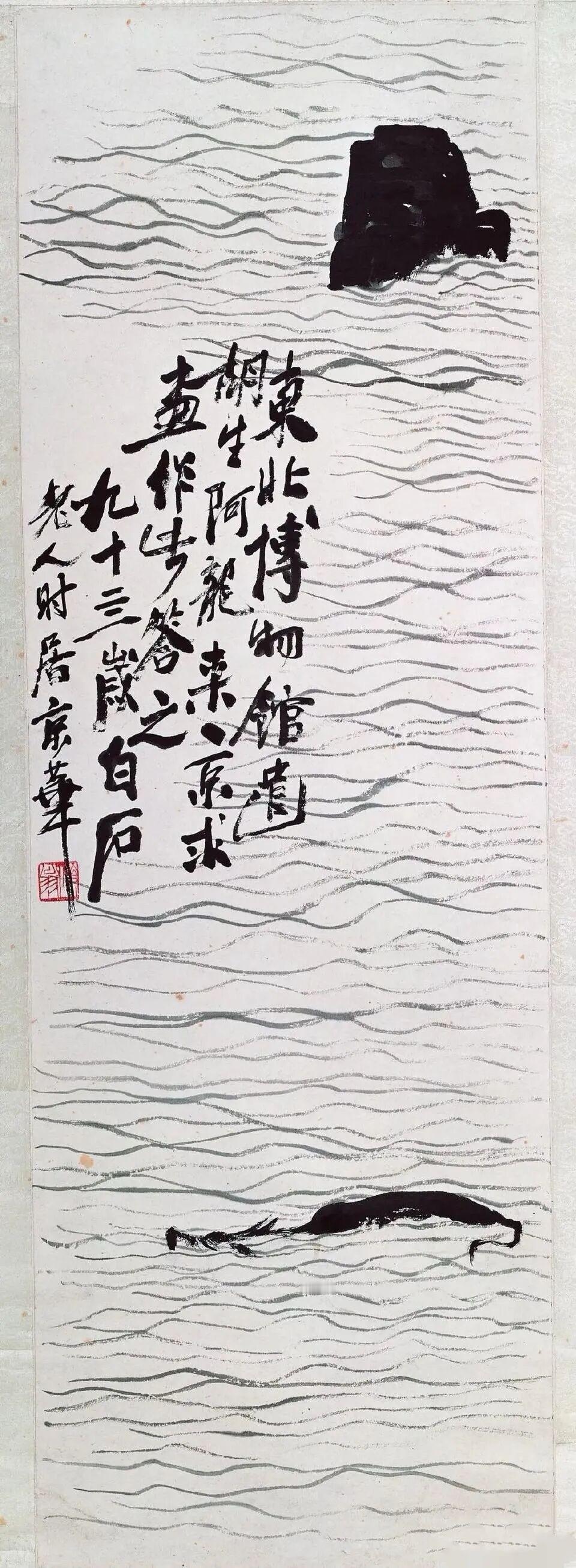

中国画论常言“计白当黑”,那留出的空白,是云水,是天空,是意境流淌的河床。观齐白石作画,尤能体味此中深意。他晚年不急于铺陈满纸,反沉醉于旁人眼中的“闲事”:把玩金石,聆听草虫,莳弄花草。这些光阴,仿佛都被他“捂”了起来,不示于人,不急于兑现。然而,正是这番看似“无用”的沉淀与滋养,使其笔下虾须的弹动、蝉翼的震颤,皆灌注了一段活泼泼的生命元神。这“捂”的过程,恰是“无中生有”的智慧,是“留白”并非真空,而是最丰盈的孕育。

“留白”之功,首在涵养本源,使“暗桩”化为精神的“通途”。当世人所汲汲追求者,乃立竿见影之“有用”,如技艺之纯熟,规章之严密。然老子早已洞见:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。”车轮中心空虚,方能贯轴转动;器皿中间空无,方能容物。艺术与人生之“有”,必生于一片滋养性的“无”。白石老人将光阴“捂”在金石虫草之间,正是以“无用”之闲趣,涵养其笔墨的源头活水。这仿佛于心灵深处打下无数“暗桩”,平日不见形迹,一旦灵感如潮涌至,这些“暗桩”便悄然浮起,连点成线,聚线为桥,终化作文思与笔意的“通途”。若无此等看似游手好闲的“捂”,则所有技法皆为无根之木,所有创作皆成涸泽之渔。

由艺及人,人生长途中的许多“留白”与“无用”,往往在命运的河道上筑起意想不到的津渡。苏轼之例,最为怆然而辉煌。当他被放逐于朝堂之外,成为政客眼中“无用”的逐臣,生命的画卷仿佛被大片剥蚀,留下触目惊心的空白。然而,正是黄州的江风、惠州的荔枝、儋州的黎烟,这些“无用”的山水与际遇,反成了他精神世界的沃土。他将失意与悲欢“捂”在心胸,酿成了千古不磨的辞章。昔日仕途的“暗桩”,于文学与生命的境界中,豁然贯通为不朽的“通途”。庄周笔下那棵“散木”,正因匠人视其“无所可用”,才得以避斧斤而全其天年,荫蔽众生;那五石之瓠,在惠子手中无所适从,在庄子眼中却是浮游江湖的绝妙腰舟。此非物之有用无用有定论,实乃人之境界有高低,能否于“无”中窥见“大有”。

推而广之,一个文明、一个社会的健康肌体,亦需懂得为“无用”留出呼吸的缝隙,容其默默滋养宏大的“有用”。西汉丞相丙吉,路遇死伤不问,见牛喘而详察。在常人看来,这是本末倒置的“无用”之举。然其深意在于:民间争斗自有法吏管辖,此“小用”;而牛喘可能关联节令失常,进而影响天下农桑,此乃国本之“大用”。他的视野越过了具体纷争的“有”,关切着更根本、更潜在的“无”——即自然规律与民生根基。倘若一个社会只充斥着即刻变现的“有用”之事,而无暇他顾那些关乎长远、基础、底蕴的“无用”之功,如纯理论的探索、非功利的教育、闲暇的沉思,那么这个社会的精神血脉终将日趋干瘪,失去创新与应变的纵深。

由此观之,齐白石的“捂”画,实为一个极富象征意味的文化姿态。它启示我们,“留白”不是消极的空白,而是积极的蓄势;“无用”不是价值的缺失,而是另一种更高形态的“大用”正在酝酿成形。

在效率至上的喧嚣时代,我们或许更需重拾这份“捂”的从容与智慧。允许人生有一些看似无所事事的“荒年”,让思想在未被功利填满的空间里自由生长;允许社会存在一些不直接生产效益的“飞地”,让文化在闲暇与沉淀中默默扎根。唯有如此,个体生命的创造潜力与社会文明的持久活力,才能在那一片精心呵护的“无”之中,生机勃勃地“生有”出来,如星火燎原,生生不息。(本文图片为作者提供)