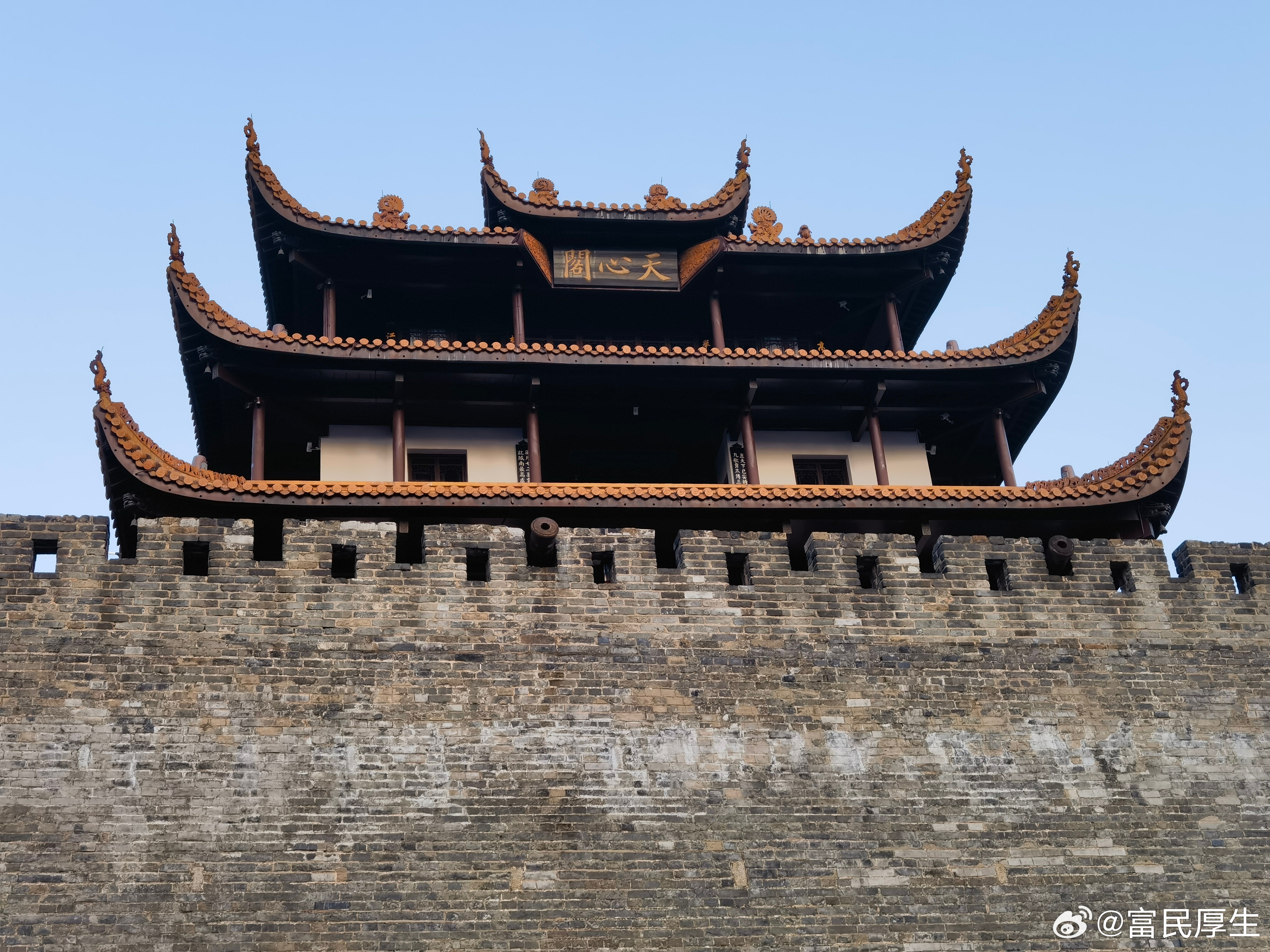

抚摸天心阁推窗西望时,总要先经过这一片钢筋水泥的崭新丛林。而后,目光才能跌跌撞撞地,越过那些喧嚣的、生硬的线条,终于落在那一片苍苍的、氤氲着墨绿的老城之上。于是,天心阁便从这片苍绿里,静静地浮凸出来了。以往在营盘里,视线是望不到这里的。那时的目光,总被更高、更迫近的使命与号令所牵引,纵有闲暇,心思也多在沙盘与地图上游走。山河的走势,在职业的眼睛里,是另一种冷静的线条。如今不同了。二十五年的戎装一旦脱下,世界仿佛“唰”地一声,换了一副温润的、可供凝视的面孔。这扇西窗,便成了我与这座古城默然相对的眼。看得久了,心里便生出一种温柔的催促,像要去赴一场迟到太久的约。这日得了闲,索性下楼,穿街过巷,径直奔它而去。近了,反而有些情怯。这大约便是“可远观而不可亵玩”的滋味了。我沿着那布满青苔的麻石台阶,一级一级,走得很慢。两旁的古树蓊蓊郁郁,将正午有些灼人的光筛成凉沁沁的碎玉,洒在肩头。阁楼近了,那灰黑的瓦当,赭红的梁柱,翘角上沉默的脊兽,都从方才远望的平面里挣脱出来,显出敦实的、有重量的体积。我这才算真正地“抵近”了它。我不急着登临,只绕着那厚厚的基座,由北向南,自西向东,缓缓地踱步。像一位老兵,在检阅另一支更古老的、由砖石与时光组成的方阵。手指划过墙砖,是粗粝而温凉的触感。那砖缝里嵌着墨绿的苔衣,茸茸的,像岁月生出的一层薄绒。这砖石,不是我们营房里那种齐整划一、透着生气的红砖,它们大多色泽沉黯,边角也多有磨损,有的甚至带着不易察觉的弯弧。我忽然想,这一块,或许曾是哪户人家灶间的灶台石,被烟火熏燎过;那一块,或许曾是某段城墙的雉堞,被箭矢与风雨打磨过。它们从不同的来处,带着不同的身世与记忆,被一双双或虔诚或无奈的手,安放在这里,彼此咬合,沉默地支撑了数百年。这是真正的“秦砖汉瓦”了,它们见过太多的血与火,泪与笑,如今却只将这无言的缄默,交付给一个午后偶然的抚摸。绕到南面,一堵老墙的拐角处,我停下了。墙上嵌着一块石碑,碑文已漫漶了大半,只有几个刀劈斧凿般的字,还在倔强地凸现着。我凑近了,费力地辨认——“咸丰……二年……重修”。心里蓦地一震。咸丰二年,那是太平军的铁蹄踏过湖湘大地的年月。那时节,这阁楼之下,怕是战云密绕,杀声震天罢?那些重修它的工匠们,是以怎样的心情,在震天的鼙鼓与隐约的硝烟里,一砖一瓦地,将这座象征文脉与安宁的楼阁,重新垒砌起来的?我的手,无意识地按在那冰凉的碑刻上,仿佛能触到那一百七十多年前的惶惑与坚定。历史,有时并非记载在煌煌史册里,它就睡在这一块砖、半截碑的肌理之中,等着某一束偶然的目光,来将它轻轻唤醒。终于,我还是登上了阁的最高处。风骤然大了,呼呼地灌满衣袖,有一种凭虚御空的错觉。方才在下面所见的那些嶙峋的细节,此刻都温顺地匍匐在脚下,重新拼合成一个完整的、巍然的轮廓。我扶着冰凉的玉石栏杆,目光却不由自主地向北望去。越过一片片灰黑的屋顶,那条我日日从窗口眺望的、闪着细银的带子,此刻正静静地卧在那里。湘江。江上那些玩具似的船只,缓慢地移动着。更远处,便是那一带青黛的山影,岳麓山。它沉稳地卧在天边,像这座城市最终依靠的一道屏风。古人说,“西南云气来衡岳,日夜江声下洞庭”。站在这天心阁上,你才真正懂得这联句的阔大与苍茫。云气是看不见的,但你能感到那自南岳蒸腾而上的、无形的氤氲;江声是听不见的,但你能想象那不舍昼夜、奔赴洞庭的浩浩汤汤。而我,连同我刚刚告别的二十五年,连同我此刻凭栏的微小身影,都被这无形的“云气”与“江声”包裹着,成了这亘古流动里的一粒微尘。忽然想起唐人王播的故事。他少时孤贫,寄居扬州惠昭寺,随僧斋食,为僧所厌,乃于饭后击钟,播闻钟而往,则饭已毕。后播贵,重游故地,见昔日壁上题诗,已被僧用碧纱笼护起来了。他感慨万千,续题二句:“二十年来尘扑面,而今始得碧纱笼。”我的心里,并无那般戏剧性的炎凉之慨。只是觉得,我与这座天心阁,似乎也经历了一场漫长的、反向的“碧纱笼”。在那些戎马倥偬的年月里,它于我,是地图上一个遥远的文化符号,是“潇湘古阁,秦汉名城”一句笼统的赞语,是被一层庄严的、属于集体记忆的“碧纱”所笼罩的风景。我远远地敬着它,却从未真正地触摸到它的体温。而今,这层“纱”悄然褪去了。我不再以一个肩负使命的遥望者的身份,而是以一个卸下了甲胄、只想安静地看看风景的寻常人的心情,走到了它的面前,用目光、用掌心,一寸一寸地抚摸它砖石的褶皱,呼吸它古木的清芬,感受它风中携带的、从咸丰二年吹来的那一缕惊惶与顽强。下阁的时候,夕阳正将最后的金粉,慷慨地泼洒在阁楼的飞檐与斗拱上。整座楼阁,刹那间被点燃了,通体透明,宛如一座悬浮在暮色中的、温热的琥珀。回到办公室,窗外的世界已沉入一片幽蓝的静谧。华灯初上,湘江成了一条缀满碎钻的黑色绸缎。岳麓山化作一道更深沉的黑影,稳稳地压在天际。而天心阁,它收起了白日里所有的棱角与细节,只剩下一个端庄的、剪纸般的黑色轮廓,贴在越发清朗的夜空里,阁上似乎已亮起了三两盏灯,暖黄暖黄的,像这古老建筑安详眨动着的眼睛。我静静地坐着,没有开灯。任那远处阁上的微光,与近处江上的流彩,一同漫进窗来,也漫进我的心里。我终于抚摸过了天心阁,用我迟到了二十五年的目光与手掌。而它,也用它砖石里的烽烟,檐角上的风铃,以及这亘古的沉默,抚摸了我,抚平了我心中某些连自己都未曾察觉的皱褶。这一日的抵近与抚摸,竟像一场无声的授衔仪式——它授予我的,是一份名为“长沙”的、沉甸甸的安宁。