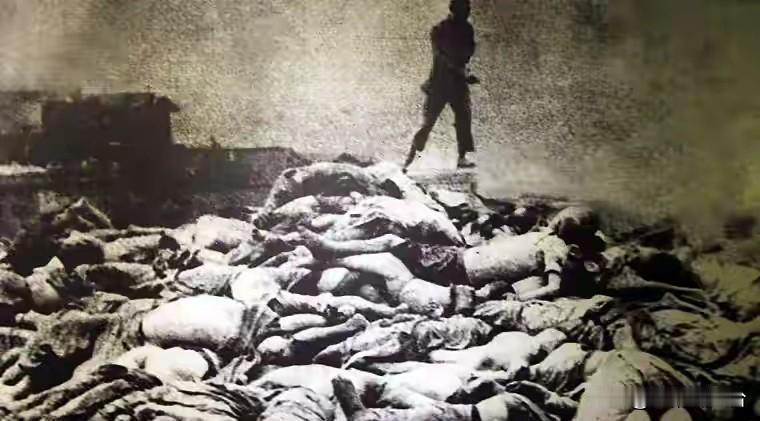

1938年农历三月二十八,微山湖的风裹着血腥味,吹过夏镇的街头巷尾。 川军邓锡侯部兵败撤退,西临微山湖、东靠津浦路的夏镇,转眼成了沦陷区。 德国神甫海登扯着嗓子喊,德日是盟友,入教就能保命。 几千个想要求生的百姓,被这句鬼话骗进了大地主叶家大院的教堂。 他们以为躲进教堂就安全了,没想到这是自投罗网。 日军的皮靴踏破教堂大门的那一刻,哭喊和尖叫瞬间淹没了祈祷声。 士兵们抡着枪托砸,翻箱倒柜抢财物,更把魔爪伸向手无寸铁的妇女。 神圣的教堂,成了侵略者逞凶作恶的屠宰场。 运河大堤上,一个日本军官举着望远镜,死死盯着微山湖的方向。 他大概是在找游击队的踪迹,却没料到,死亡正悄悄盯上自己。 躲在湖里的游击队员,端起打野鸭的土枪,瞄准,扣动扳机。 子弹不偏不倚,正中军官的肚子。 那家伙瞬间疼得直打滚,丢下望远镜在地上哀嚎,最后活活疼死。 军官一死,几个日军头目凑在一起嘀咕,很快就想出了报复的毒计。 他们盯上了姓朱和姓杨的百姓,拿“朱”谐音“猪”、“杨”谐音“羊”做文章。 一场毫无人性的“朱杨大祭”,就此拉开序幕。 当天下午,夏镇的街巷里满是刺耳的砸门声。 日军端着上了刺刀的枪,踹开紧闭的家门,把门板、衣柜、八仙桌全卸下来。 这些百姓家里的寻常物件,被堆到街东的大庙小学,架成两米多高的柴垛。 熊熊烈火烧起来的时候,日军把那个军官的尸体抬上去,扔进火里烧化。 与此同时,从谢桥菜园抓来的两个青年,被强行拖到柴堆前。 他们是朱保玉和杨传龄,一个22岁,一个21岁,都是老实巴交的农民。 冰冷的刀锋划过脖颈,两颗头颅滚落,成了祭祀的“贡品”。 杨传龄的父亲杨永昌,在家等了半天不见儿子回来。 他怕儿子夜里冷,揣着一件棉袄就往街上跑。 刚靠近柴堆,就被日军抓住,一枪托砸倒在地,再也没能站起来。 这一天,三条鲜活的生命,成了侵略者荒谬报复的牺牲品。 17岁的杨传英,亲眼看着二哥被日军带走。 那天,刚从徐州回家探亲的杨传龄,放下行李就去菜园拔草。 日本兵的枪口对准他,他不敢反抗,怕连累全村人。 他以为只是去做挑夫,走的时候脚步都在发抖。 杨传英躲在墙角,看着二哥和朱保玉被押着走远,心里揪成一团。 村民们都不敢出声,日军的屠刀就架在脖子上,谁敢反抗,就是全村遭殃。 杨传龄的父亲杨永昌,还安慰妻子,说儿子顶多干点活,很快就回来。 可天黑透了,街上还是空荡荡的,不见两个年轻人的身影。 杨永昌揣着棉袄出门的时候,脚步格外沉重。 这一去,就再也没回来。 第二天清晨,真相像一把冰冷的刀,刺穿了所有侥幸。 朱保玉和杨传龄的头颅,被摆在燃烧的柴堆前。 杨永昌的尸体倒在一旁,棉袄掉在地上,沾着发黑的血迹。 好好的三个大活人,一夜之间就没了。 这场屠杀,彻底毁了杨传英的家。 二嫂没了丈夫,无奈之下只能改嫁。 奶奶和母亲终日以泪洗面,不吃不喝,很快就瘦得皮包骨头。 她们忧愤成疾,没撑多久,也跟着走了。 17岁的杨传英,一夜之间成了孤儿。 他一个人讨饭,一个人躲雨,饱一顿饥一顿地熬日子。 曾经热热闹闹的家,就这么被日军的铁蹄,碾成了碎片。 时隔多年,白发苍苍的杨传英说起这段往事,依旧气得浑身发抖。 他攥着拳头说,日寇无故杀了他的父亲和二哥,害得他家破人亡。 这份深仇大恨,永世难忘。 这场“朱杨大祭”,从来不是孤立的暴行。 它是日军侵华战争中,无数罪恶的一个缩影。 侵略者嘴上说着“建立大东亚共荣圈”,手里却拿着屠刀,把平民的生命当成牲畜。 宗教的谎言、谐音的荒谬、活人的献祭,每一个细节,都在撕碎他们所谓的“文明”面具。 在他们眼里,中国人的命,贱如草芥。 杨传英的口述,不是冰冷的历史文字,是带着血泪的民间记忆。 朱保玉、杨传龄、杨永昌,不是统计数字里的一个符号。 他们是儿子,是父亲,是家里的顶梁柱。 是被战争碾碎的,一个个鲜活的普通人。 正是这些藏在民间的记忆,让侵略者的罪行,永远无法被掩盖。 也让我们知道,历史从来不是书本上的几行字,是无数人的苦难堆积起来的。 微山湖的水,依旧在流淌。 夏镇的街头,早已换了人间。 可1938年那个春日的血,那个下午的惨叫,永远刻在这片土地上。 “朱杨大祭”的悲剧,不是一句“勿忘国耻”就能概括的。 它在警示我们,任何以强权践踏生命的行径,终将被历史唾弃。 那些为了求生却惨遭屠戮的平民,他们的苦难与尊严,永远是民族记忆里,不可磨灭的一部分。 我们记住这些,不是为了延续仇恨。 是为了珍惜当下的和平,是为了捍卫无数人用生命换来的,安稳的今天。