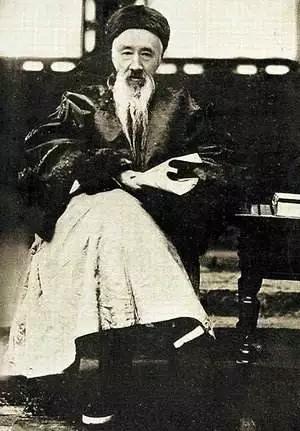

“张之洞的‘办公桌’上从不摆砚台,只放三样东西: ✅ 一把生锈的铁匠钳(汉阳铁厂首炉钢出炉时所用) ✅ 一叠泛黄的童蒙识字帖(自强学堂学生手抄本,错字旁密密麻麻全是朱批) ✅ 一只豁口粗瓷碗(武昌粥厂施粥用,碗底刻着‘光绪廿八年冬,赈’) ——他每天批奏折前,必先摸一遍这三样东西。” 光绪二十年冬,武昌督署。 雪落无声,炭盆将熄。 张之洞伏案批阅《湖北织布局亏损折》,朱笔悬停半晌,忽然放下,起身取过那只豁口粗瓷碗,用指腹反复摩挲碗底“光绪廿八年冬,赈”六字刻痕。 幕僚不解:“中堂,此折关乎百万银两去留……” 他未答,只舀起半勺凉茶,缓缓注入碗中——水漫过刻痕,字迹在涟漪里微微晃动:“你看,水一动,字就活了。可若碗是空的,再深的刻痕,也盛不住一滴民瘼。” 他转身取过那把铁匠钳。 钳口锈迹斑斑,却仍能清晰辨出“光绪十六年·汉阳”字样。 那是铁厂高炉初炼时,他亲手递给老师傅的工具。 当年钢水喷溅,灼伤三人;他未罚工头,反令医官驻厂、设工棚食堂、定《匠人抚恤章程》。 有人谏:“重赏轻罚,恐失威严。” 他指着钳上锈斑:“威严不在板脸,而在你记得谁的手被烫过;不在升官,而在你记得谁的饭碗还漏着风。” 最后,他翻开那叠识字帖。 一页页翻过: “天地玄黄”写成“天地玄皇”,朱批:“皇者,帝也;黄者,土也——土厚载物,方为天地之本。” “日月盈昃”写成“日月盈仄”,朱批:“仄者,倾也;昃者,日西斜也——字差一笔,义隔千山。治学如此,治国亦然。” 最末一页,学生画了一辆歪斜小车,旁注:“将来造真火车!” 他提笔,在车轮旁补画两道平行钢轨,落款:“轨正,则车不倾;心正,则政不偏。” 他一生拒收寿礼,却收过三样“异物”: 🔸 汉阳铁厂老锻工送的半块废钢锭,刻着“张公不弃粗铁”; 🔸 自强学堂孤儿学生绣的布包,内装三颗麦粒:“先生教我认字,我种出第一茬麦”; 🔸 武昌粥厂老妪送的旧棉鞋:“您脚肿,穿这个暖。” 他全收下,摆在案头最显眼处—— 不是作秀,是怕自己忘了:所有宏图,都该有温度;所有新政,都该有指纹。 1909年秋,张之洞病危。 临终前,他让家人取来那把铁匠钳、那叠识字帖、那只豁口碗,一一抚过,气若游丝:“告诉后人……别修我的祠,把汉阳铁厂旧炉渣铺成路;别刻我的碑,把自强学堂最早那批学生的错字集,印成新课本;别念我的谥号——念念这只碗底的字:赈。” 今天,武汉大学樱顶老图书馆旁,青石小径蜿蜒如带。 路基里嵌着深褐色碎块——正是百年前汉阳铁厂的炉渣。 春樱纷落时,学子踏过,不知脚下坚硬,曾是熔炉余温; 也不知那抹沉暗的褐,是钢铁未冷的呼吸, 更是张之洞一生未曾出口的告白: “我所求者,非青史留名, 乃使一炉火,暖过寒夜; 一册书,照亮过蒙昧; 一碗粥,稳住过将倾的人间。” 真正的实干家,从不把理想挂在嘴边。 他们把它锻进钢里,写进字里,盛进碗里—— 然后俯身,把最滚烫的初心, 悄悄藏进最粗粝的日常。 张之洞对联 张之洞广场 王式张之洞