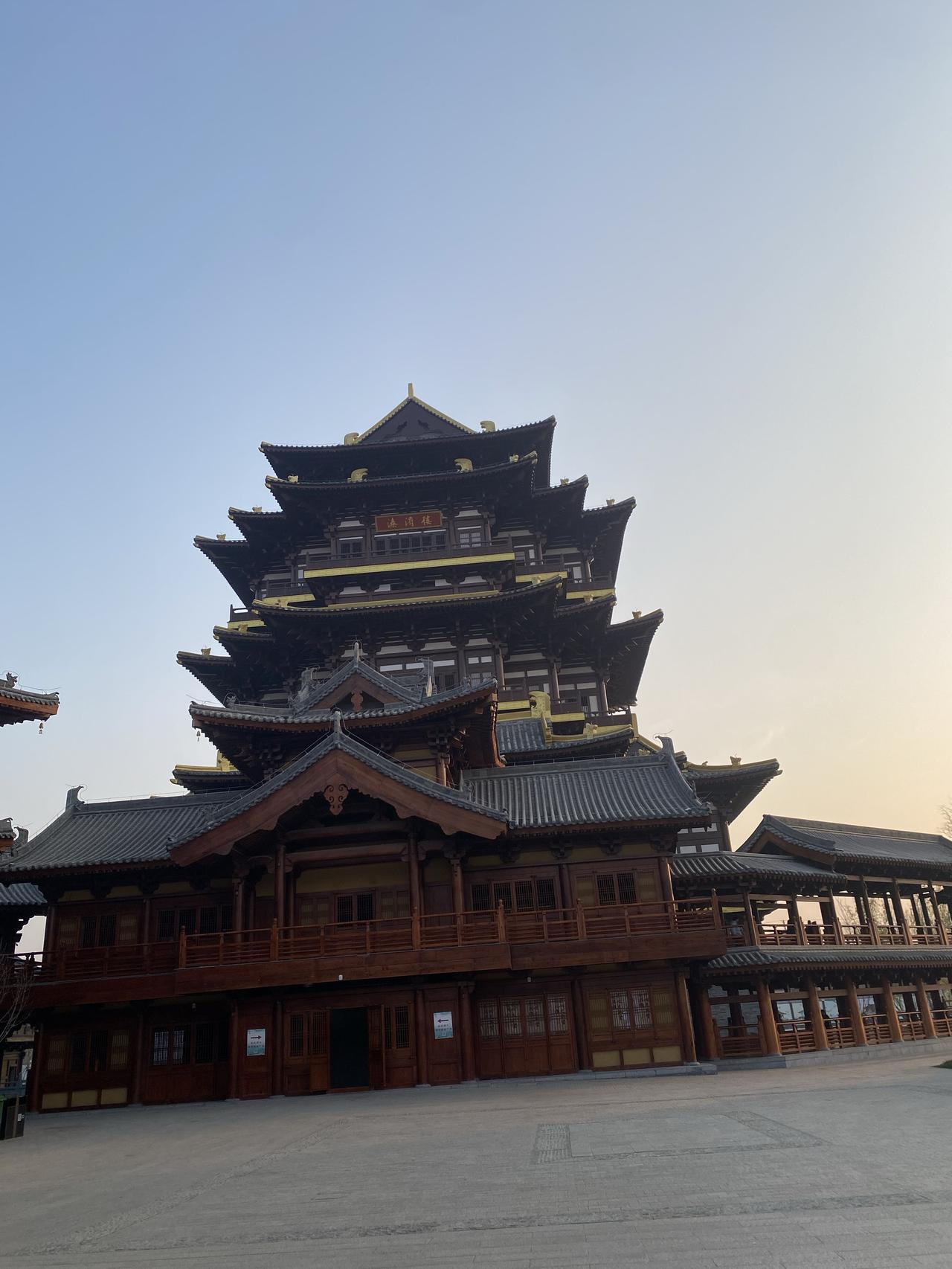

父亲走后我9年没回过娘家,正月十四刚到村口,就被3个侄子堵住了。寒风卷着沙粒打在脸上生疼,三个二十出头的小伙子把摩托车横在路中央,老大叼着烟眯起眼:“小姑,听说你在城里发大财了?” 父亲走后我9年没回过娘家,不是不想,是不敢——总觉得那扇门里少了个喊我小名的人,剩下的只有哥嫂当年那句“城里日子好过,就别惦记家里”的客气,像根刺扎在嗓子眼。 正月十四的风比记忆里更野,卷着村口老槐树的枯枝味扑过来,混着隐约的煤烟味,一下子把人拽回小时候。我裹紧羽绒服往村里挪,刚过那道石桥,三辆摩托车“嘎吱”一声横在路中央,挡得严严实实。 三个半大的小伙子跳下来,羽绒服拉链没拉好,露出里面印着卡通图案的毛衣,是我去年给他们寄的。老大叼着烟,烟卷在冻得发红的嘴唇间颤了颤,眯眼打量我:“小姑,听说你在城里发大财了?” 我当时心里咯噔一下,这是来讨债的?还是哥嫂让他们来堵我的?毕竟9年没回,谁知道家里变成了什么样?手不自觉攥紧了包里给母亲带的降压药,塑料瓶硌得掌心疼。 老二搓着手往前凑了半步,他小时候总爱跟在我屁股后面要糖吃,现在个子比我还高,说话却还是磕磕巴巴:“小姑,俺妈说……说你最爱吃的红薯干,今年晒得特别甜,就是……就是俺奶奶这几天总咳,夜里睡不安稳。” 老三没说话,只是把摩托车往旁边挪了挪,露出后面绑着的一个蛇皮袋,袋口露出半截红毛线——那是我出嫁前给母亲织了一半的围巾,当年走得急,扔在了衣柜顶上,怎么会在这儿? 我跟着他们往村里走,寒风好像小了点,沙粒打在脸上也不那么疼了。老大把烟掐了,往地上吐了口唾沫:“其实是奶奶让来的,她说正月十四你生日,往年这时候你都要回家吃碗鸡蛋面,今年……她怕你又跟去年一样,在村口转一圈就走。” 摩托车后座的老三突然小声补了句:“上周下雪,奶奶在村口站了俩小时,说‘俺妮儿怕冷,雪化了再回来’,结果第二天就咳得更厉害了。” 我鼻子一酸,眼泪差点掉下来——原来那些年我以为的“被嫌弃”,不过是他们怕我为难的伪装;我以为的“不需要”,是母亲把“想你”嚼碎了咽进肚子,换成一句“家里都好”的逞强。 到家门口时,天已经擦黑了,昏黄的路灯照着院墙,墙根那丛我小时候栽的月季还在,枝桠被冻得发黑,却硬挺挺地立着。门“吱呀”一声开了,母亲拄着拐杖站在门槛上,头发全白了,比9年前矮了半个头,手里紧紧攥着那个红毛线围巾,指节因为用力泛着白。 “妮儿……”她开口时声音发颤,围巾掉在地上,她弯腰去捡,我赶紧跑过去扶住她,才发现她的手比村口的石头还凉。 “妈,我回来了。”这句话在心里憋了9年,说出来时带着哭腔,她却笑了,眼角的皱纹挤成一团:“回来就好,锅里给你留着鸡蛋面,加了俩荷包蛋,你小时候就爱吃溏心的。” 那天晚上我和母亲挤在一张炕上,她的脚冰得像块铁,我把她的脚搂在怀里焐着,听她絮絮叨叨说这9年的事:哥嫂前年盖了新房,特意给我留了间朝南的;三个侄子每次考试得奖状,都要先贴在我以前住的那面墙上;就连村口那棵老槐树,去年春天还结了满树槐花,侄子们摘了一筐,说“小姑肯定爱吃槐花麦饭”,结果放坏了也没等来我。 我突然想起9年前父亲走的那天,母亲拉着我的手说“以后家里有我呢,你放心去闯”,当时只觉得她坚强,现在才明白——一个母亲的“坚强”,往往藏着多少个“怕你担心”的夜晚? 短期结果是,那天夜里我陪着母亲咳了半宿,给她拍背喂水,就像小时候她照顾发烧的我一样。 长期影响呢?现在每个月我都会跟母亲视频,听她抱怨哥嫂做的饭太咸,看侄子们举着成绩单在镜头前晃,上个月还把她接到城里住了半个月,带她去逛公园时,她像个孩子似的拉着我的衣角,生怕走丢。 其实亲情哪有那么多“不需要”?有时候我们以为的“不打扰”,可能是对对方最深的“不放心”;有时候主动“麻烦”一下,让她知道你需要她,反而是把两颗心重新系在一起的开始——你说对吧? 临走时母亲把补好的红围巾塞给我,毛线有点扎脖子,却比任何羽绒服都暖和。站在村口回头望,三个侄子正帮母亲把晒好的红薯干收进筐里,阳光洒在他们身上,像极了小时候父亲带着我们在院子里晒粮食的模样。 原来那些年我躲着的不是娘家,是自己心里那个“被抛弃”的幻觉;而他们守着的,从来不是空荡荡的院子,是等我回头时,永远亮着的那盏灯。