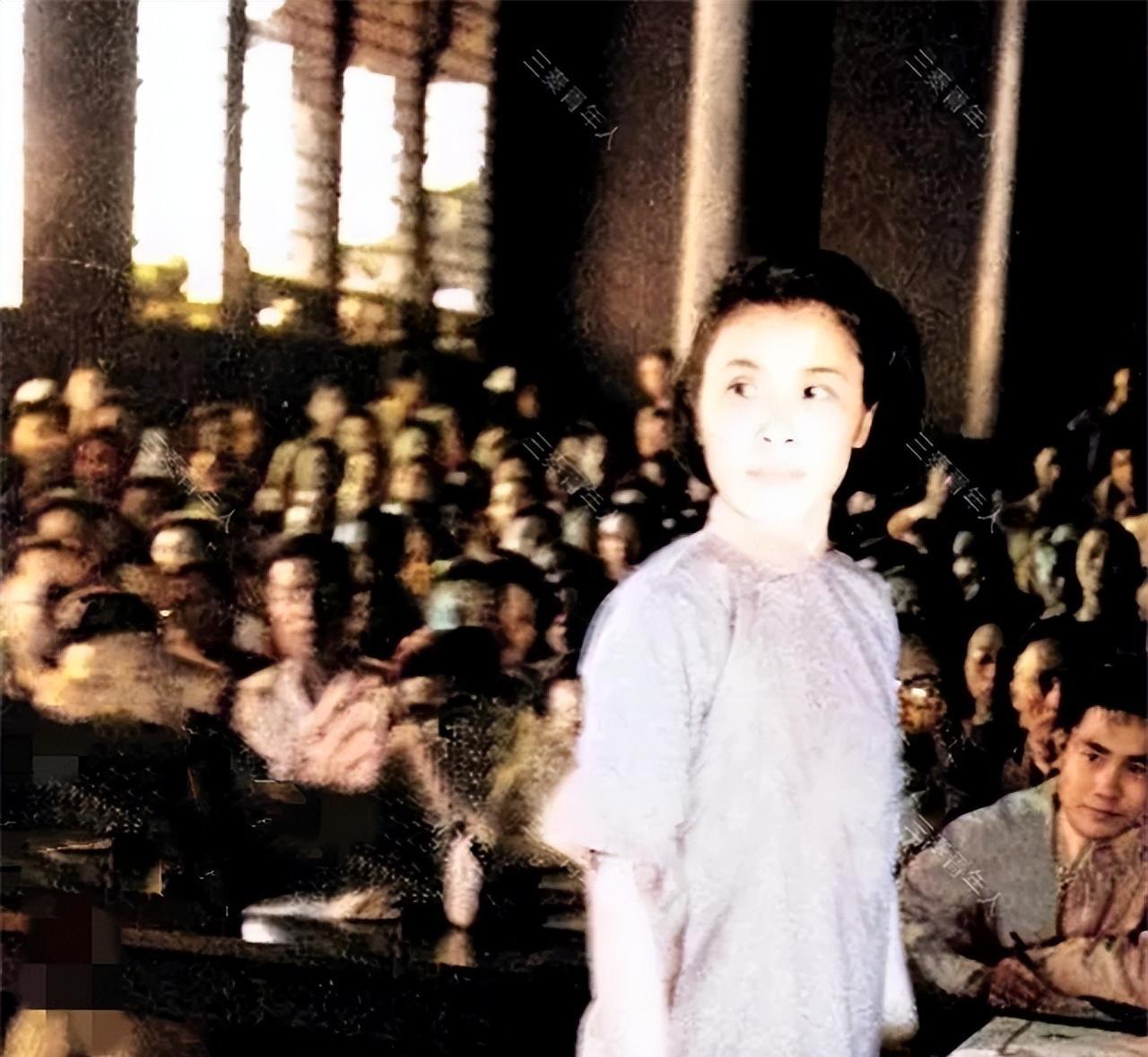

1946年,审判“女汉奸”莫国康的现场,镜头中的莫国康虽然不是那种美如天仙的女子,但还是有几分姿色。 被告席上的女人微微抬头,镜头扫过她烫卷的发丝和描红的指甲。 谁能想到,这个在法槌声中发抖的“汉奸”,十年前还是北大国文系的风云人物报纸副刊的常客,诗集印了三版,连教授都夸她“笔尖带灵气”。 莫国康的老家在广东番禺,土坯房漏雨时,她正趴在门板上写稿子。 18岁考进北大那年,她攥着稿费单在北平街头转圈这是她第一次靠文字换钱,也是第一次尝到“被看见”的滋味。 只是这份滋味很快变了味,同学记得她总说“读书不是为了清高,是为了再也不用住漏雨的房子”。 我觉得,那时的她或许没意识到,野心一旦没了缰绳,跑得越快,摔得越惨。 1934年的那场文人饭局,她故意穿了件月白色旗袍。 陈公博当时是国民党中央要员,握着《民国日报》的笔杆子。 她借着敬酒的机会“醉”倒在他肩头,事后朋友问起,她只淡淡说“找个靠山,总比自己爬楼梯快”。 没人知道,那晚之后,她的诗歌里再也没有了故乡的雨,只剩下官场的酒气。 1940年汪伪政权成立,莫国康成了伪立法委员。 她坐在会议室里签“经济统制法案”时,弟弟正在楼下等着接管封锁管理处。 后来有人说,上海码头那些贴着“药品”标签的箱子,十箱里有八箱是她安排的烟土。 父母从老家寄来的信被她扔在一边,信纸边角写着“莫要忘了祖宗”。 法庭上,她把责任全推给陈公博。 “是他逼我的,我是卧底”,这话刚说完,检察官就拿出她写给弟弟的信:“这批货走苏州河,晚上十点靠岸,提防巡捕房的人”。 笔迹鉴定结果出来那天,她突然沉默了,手指抠着被告席的木边,指甲缝里渗出血丝。 12年徒刑出来,她回不了番禺,父母早已去世。 上海棚户区的小屋里,她偶尔会翻出北大时的诗集,纸页都黄了,上面还有教授的批注“此女可造”。 只是那些灵气,早在签第一份伪法案时,就跟着烟土一起烧没了。 最后一次见到她,是1976年的冬天,棚户区的老人说她缩在墙角翻一本旧诗集。 那本印着“莫国康著”的册子,扉页还夹着当年的稿费单。 笔能换钱,也能换枷锁,这大概是她用半生才读懂的道理。