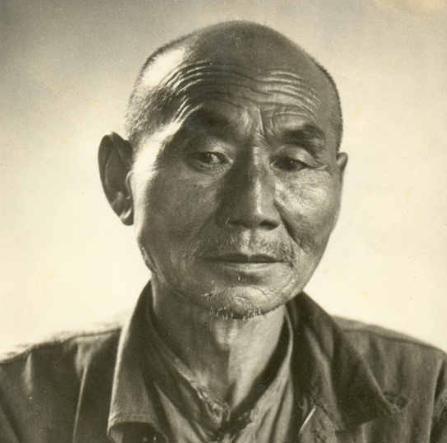

1937年,南京一个院子里,跪着十几名中国人,两个日军正在挨个砍头。突然,一个17岁的少年迅速起身,趁着日军杀人时,疯狂地往门口跑....... 1937年的寒冬仿佛不仅封住了南京城的土地,连空气里那点求生的氧气都被抽干了,17岁的左润德并不想当什么英雄,那一刻跪在冰冷坚硬的院落里,他唯一的身份是等待宰割的猎物。 四周都是跪着的同胞,衣着单薄,瑟瑟发抖,风像无数把细小的锉刀往骨头缝里钻,但即使这刺骨的严寒,也抵不过几步之外那两名日军手中泛着寒光的武士刀,对于那些杀戮者来说,眼前的一条条人命处理起来,似乎并不比切两颗烂菜帮子更有分量。 刀锋起落间,生命的温度迅速在冰面上冷却,左润德的恐惧到了极点,反而生出一种异样的清醒,就像被扔进了冰窟窿里的人,触底之后唯一的本能就是往上蹬,在这个本该绝望的死局里,他没有选择闭眼等待命运的审判,一双眼睛死死地盯着周遭的环境。 也就是这因为恐惧而极度敏锐的观察力,捕捉到了那个微乎其微的生门,把守后门的那个日军,或许是觉得大局已定,竟有些百无聊赖地打了个哈欠,就是现在,左润德脑海里那个关于逃跑的念头,在这一瞬间被引爆成了具体的行动。 他用极为隐蔽的动作给身边两个同胞递了个眼神,那种生死边缘的默契根本不需要语言,趁着那日军嘴巴还没合上的刹那,三人几乎是同时暴起,如同被惊了窝的野兔一般向着那扇窄门冲去。 这种突如其来的爆发显然出乎了日军的意料,紧接着就是刺耳的枪声打破了凝滞的空气,跑在左润德身边的一位同胞身形一晃,子弹“亲吻”过后,那人重重倒下,血腥味瞬间追上了他们的脚步。 剩下的那个同伴下意识想要回头,左润德一把死死拽住了他,那一刻哪有时间悲伤,停下就是陪葬,在那生死的修罗场,左润德的力气大得吓人,他不仅是在拉一个人,更是在拉扯着他们仅存的活下去的希望。 冲出院落后,为了分散目标,两人咬牙在巷口分开,左润德一头扎进了那错综复杂的南京巷弄,他对这里的地形太熟了,这场以性命为赌注的“躲猫猫”最终让他从死神的手指缝里溜了出来。 当天色完全暗下来,左润德像个幽灵一样摸回了自己的村庄,他满心以为家是最后的庇护所,可映入眼帘的只是一片焦黑的废墟,原本熟悉的家园不见了,那些早晨还在眼前晃动的亲人面孔,如今全没了踪影,偌大的村子,竟只有他一人的呼吸声。 那个十七岁的少年跪在残砖碎瓦上,眼泪如同决堤的洪水,他才逃出生天,心却在这个夜晚被彻底掏空了,然而命运似乎并不打算轻易放过这个年轻人,就在同一个晚上,悲剧再次上演,搜捕的日军如同附骨之蛆,左润德和几十名没来得及逃远的百姓再次被驱赶到了郊外。 这一次没有院落,只有一个刚刚挖好的大坑,日军根本不想费事,密集的枪声响起,人群像割麦子一样倒进坑里,左润德这次没有机会再跑,在混乱与惨叫中,他做出了最惊险的决断,顺势倒下。 温热的血液喷溅在他身上,沉重的尸体一层层压下来,令人窒息的不仅是重量,还有那浓烈的血腥与死亡气息,这还不算完,为了销毁罪证,日军在临走前点了一把火,火焰在尸堆上舔舐,灼热感瞬间袭来,左润德的衣物也被引燃,钻心的疼痛灼烧着他的皮肉。 他在尸山血海中强忍着不发出一点声音,直到确信那些魔鬼的脚步声远去,那个尸坑,成了人间地狱,却也成了左润德重生的产床,带着未熄灭的余火,他从那些已经逝去的同胞尸体中挣扎着爬了出来。 如果说第一次逃跑靠的是机敏,这一次纯粹是靠着顽强到近乎疯狂的求生意志,他拖着已经半残的身体,一步一步,踉踉跄跄地向护城河挪动,每动一下都是剧痛,但他知道,只有水能救命,只有那条冰冷的河能洗掉身上的火,也能隔绝身后的恶鬼。 在那不知是昏迷还是清醒的界限里,左润德一头栽进了冰冷刺骨的护城河水中,他原本以为自己就要沉底长眠了,谁知命不该绝,一位恰好路过的渔夫发现了他,被捞上船的那一刻,看着这个不成人形的少年,老渔夫脸上没有什么大悲大喜的波澜。 只是淡淡地说了一句极有份量的糙理:“能喘气儿,就算赢”当他在渔夫温暖的家中再次睁开眼,看到那张陌生却慈祥的脸庞,长期紧绷的那根弦终于断了,积攒的所有恐惧、委屈和劫后余生的庆幸,化作了一场撕心裂肺的痛哭。 在那段养伤的日子里,每到深夜,伤口的疼痛总会让他想起那个充满惨叫的院子和满是火光的土坑,他对渔夫说他恨,恨透了那些夺走他一切的日本人,渔夫没有用大道理劝慰,只是告诉他,既然捡回了一条命,活着本身就是最大的反击。 左润德这一生,从此背负起了沉重的记忆,他成了那段历史活着的证据,一个行走的“化石”即便每一次回忆都像是在重新撕开伤疤,让他声音颤抖、老泪纵横,但他从没停止过讲述。 信息来源:央广网: