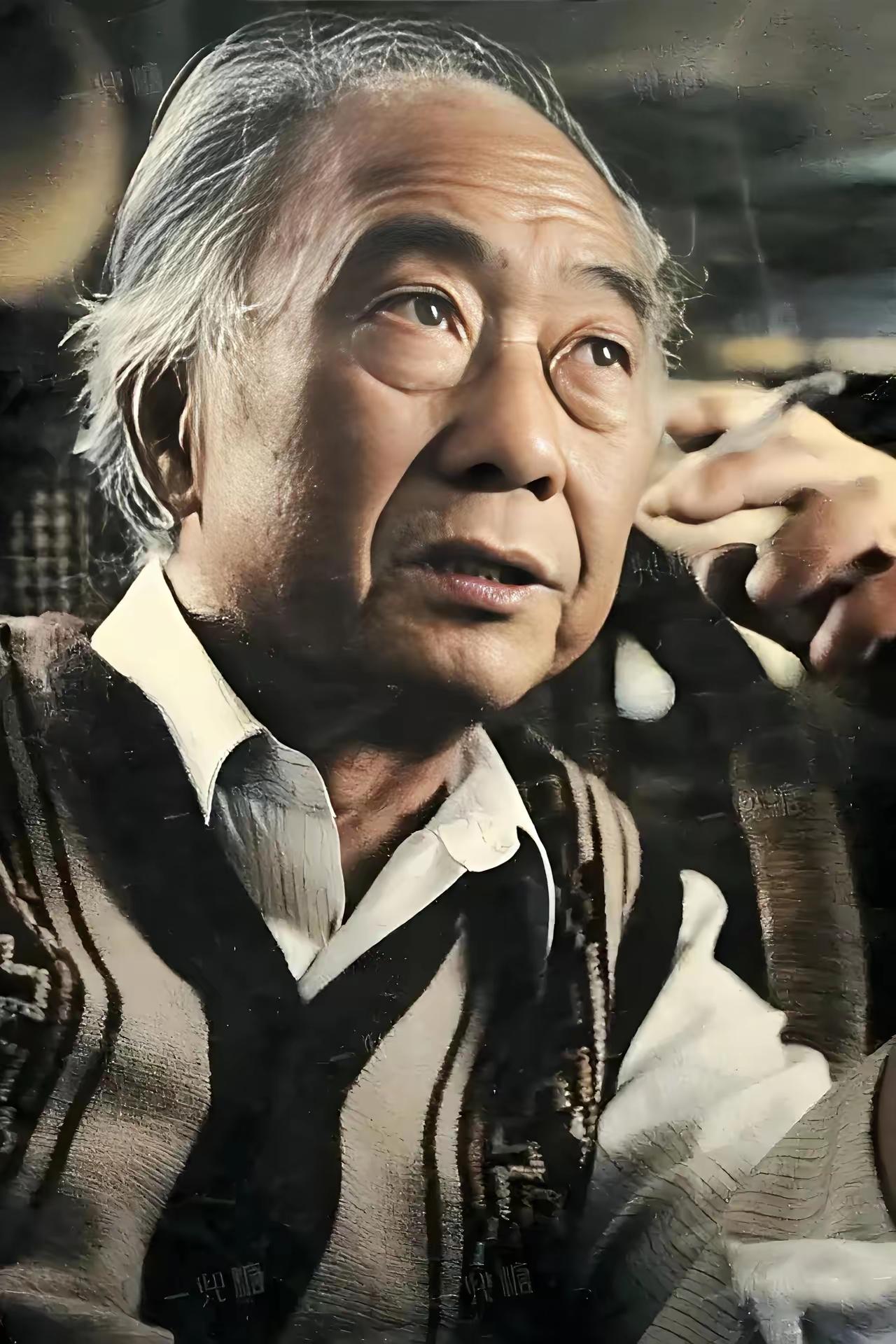

汪曾祺先生1958年被错划成右派,先生曾言:“我当了一回右派,真是三生有幸!”本来右派名单里没有汪先生。但是上级分派下来的右派指标还短缺一个名额,于是汪先生鬼使神差般被领导补了缺。 这话乍一听像反话,甚至有点自嘲的锋利,可了解汪曾祺的生平,就会明白这句话背后是一层很深的沉淀。他出身江苏高邮的书香门第,从小闻着墨香长大,青年时在昆明西南联大中文系念书,跟着沈从文学写作,笔下早早就有那种清淡却有味的劲儿。建国后他在北京文联、出版社工作,写小说、散文,也参与戏剧创作,日子虽不算大红大紫,却安稳舒展。可就在1958年,风向陡变,单位要完成上级下达的右派比例指标,数来数去还差一个,领导环顾四周,不知怎么就把他列了进去。 那一年他不过三十多岁,正是创作的盛期。被划成右派,意味着要下放到农村劳动改造,丢下笔杆拿起锄头。换作旁人,恐怕早就怨气满腹,可汪曾祺的反应却出奇地静。他去了张家口地区的农科所,种莜麦、收土豆、喂猪、砌炉灶,干的都是体力活。 干活之余,他没让自己心里那点笔墨枯死,夜里记工分、算口粮,白天观察农人说话的口气、饭食的做法、节气的变换,把这些都收进眼底、放进心里。他说当右派是“三生有幸”,不是因为受迫害光荣,而是这段经历逼着他脱离了原先的文人圈子,扎进最普通的生活深处,看到了以前写作里没触及的真东西。 在农科所,他和农民同吃同住,早上摸黑起来挑粪,晌午顶着太阳锄地,晚上一身土一身汗地蹲在场院边吃饭。有人嫌脏嫌累,他却细心留意当地人怎么腌酸菜、怎么揉面蒸馍,连烧柴火的火候都不马虎。一次队长让他去井边挑水,他走得慢,桶里的水晃出来洒了一路,队长骂他“文弱书生干不了重活”,他也不争辩,第二天依旧去挑,只是悄悄琢磨步子怎么迈更稳。劳动把他原本细皮嫩肉的手磨出了茧,也让他笔下的文字多了泥土和烟火的分量。 这段日子影响了他后来的创作底色。他写过马铃薯图谱,细致到不同品种的薯形、切面颜色、烤熟后的香气,那不是坐在书房能想象出来的,是他在地里刨、在灶上烤、一口口尝出来的。他也写过农人围着火炉聊天,写他们骂人的粗话里透出的幽默和人情。被划右派的几年,他失去了发表作品的资格,名字不能在刊物上出现,可他没停止观察和咀嚼生活,这为他复出后的写作攒下了别人没有的素材和视角。 有人问他,被冤枉是不是恨当时的领导。他说谈不上恨,那个年代人人都被形势推着走,缺一个指标就得有人填上,他碰巧成了那个人。与其纠结运气好坏,不如把它当成一次生活课。这话里没有故作豁达的矫情,而是他从实际经历里得出的体会——被迫离开熟悉轨道,反而踩进了更广阔的天地。很多作家一辈子在书斋里揣摩民间,他却是亲身在民间浸过来的,这种真切感,让他的文字在后来读来格外有温度。 回城之后,汪曾祺的创作渐渐回到人们视野,他的小说和散文不追求宏大叙事,专写小人物的吃食、家常、街坊趣事,却能在平淡里咂摸出味道。那股味道,不少来自右派岁月里的积淀。他能把一道普通的炒青菜写得让读者咽口水,能把市井争吵还原得妙趣横生,正是因为他见过、吃过、听过、感受过那些具体的生活。若没有那几年的劳动改造,他的笔也许会更精致,却未必会长出这种贴着地面的韧劲。 细想“三生有幸”四个字,其实是汪曾祺用一生的通透换来的注解。它不是粉饰苦难,而是承认命运的偶然与必然交织时,人依然能从中汲取养分。被补进右派名单是荒诞的,可他在荒诞里没有把自己封闭成受害者,而是打开感官去吸收生活本身。这种态度,让他的经历超越了个人际遇,成了一面镜子——照见人在逆境里如何自处,如何在限制中拓展内在的疆域。 我们今天读汪曾祺,不只是欣赏他的文字,也是在看一个人怎样把一段本可能沉沦的岁月,走成自我丰富的旅程。他的幸运,不是被划成右派这件事,而是在这件事里保持了观察与体味的能力,把生活的苦酿成了创作的醇。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。