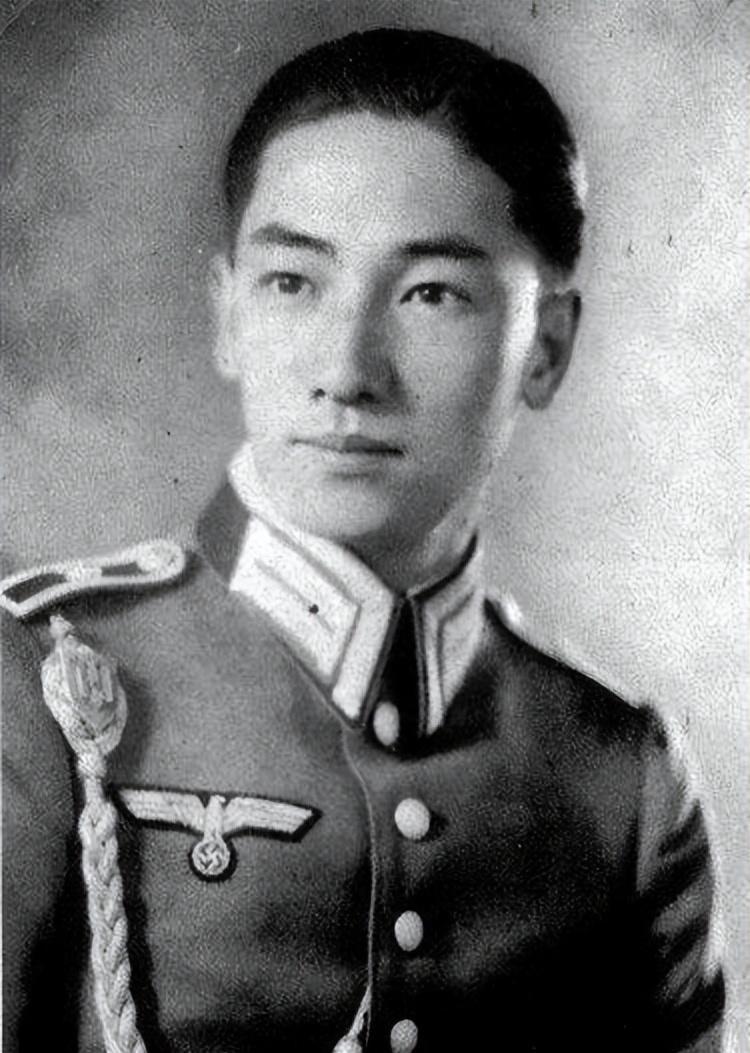

1997年台北荣民总医院的病房里,81岁的蒋纬国咽下最后一口气。 宋美龄从纽约飞来的专机降落在桃园机场时,台北正下着小雨。 百岁老人撑着黑伞走进灵堂,手指划过账单上新台币2300万的数字,突然停在古董花瓶抵押那一行。 这只曾摆在戴季陶东京寓所的青花瓶,见证过1916年那个秘密的春天当时戴季陶与蒋介石在日本合租的房子里,刚生下的男婴哭声惊动了邻居。 1936年慕尼黑军官学校的操场上,20岁的蒋纬国正练习普鲁士正步。 德国教官用马鞭敲着他的军靴:贵族的后代要像钢铁一样挺直。 那时他还不知道,自己档案里蒋中正次子的身份,会在未来成为最沉重的枷锁。 同期在苏联中山大学的蒋经国,正穿着工装在集体农庄劳动,兄弟俩隔着欧亚大陆,接受着两种截然对立的教育。 1964年2月21日凌晨,湖口装甲兵基地的枪声划破了台湾的夜空。 赵志华团长带着部队冲进指挥部时,蒋纬国正在签署次日的演习方案。 这场被定性为兵变的事件,让他失去了所有实权。 我翻看过台湾防务部门解密的审讯记录,赵志华在供词里反复提到:蒋司令说过,装甲兵就该像德国闪电战那样一往无前。 只是他没明白,政治舞台上从来没有永远的装甲部队。 1988年糖尿病确诊书送到蒋纬国手上时,他正在参加一个剪彩活动。 主办方递来的金剪刀还没放下,医生的话就像冰水浇头:每周三次透析,每次费用抵普通公务员半月工资。 曾经随手就能调用军用飞机的特权人物,开始在古董店里讨价还价。 《蒋家账房日记》里记着,1993年冬天他卖掉了戴季陶留下的砚台,只为凑够透析费。 宋美龄打开行李箱时,10万美元现钞用报纸包着。 会计师在一旁解释:公寓市价600万,债务却有2300万。 老人突然笑出声,指着墙上那张慕尼黑军校的毕业照:他总说自己是军人,却不懂最基本的纪律财务纪律。 葬礼那天,没人提到皇次子的身份,只有银行职员在角落清点抵押清单,其中那只青花瓶的估价,刚好够支付三天的丧葬费。 蒋纬国的人生像一出编排拙劣的戏剧,戴着蒋家子孙的面具演了一辈子,落幕时才发现道具早已抵押一空。 那张泛黄的军装照里,年轻的军官正对着镜头敬礼,肩章上的银星在阳光里闪闪发亮,只是他不知道,有些光芒从一开始就注定要熄灭。