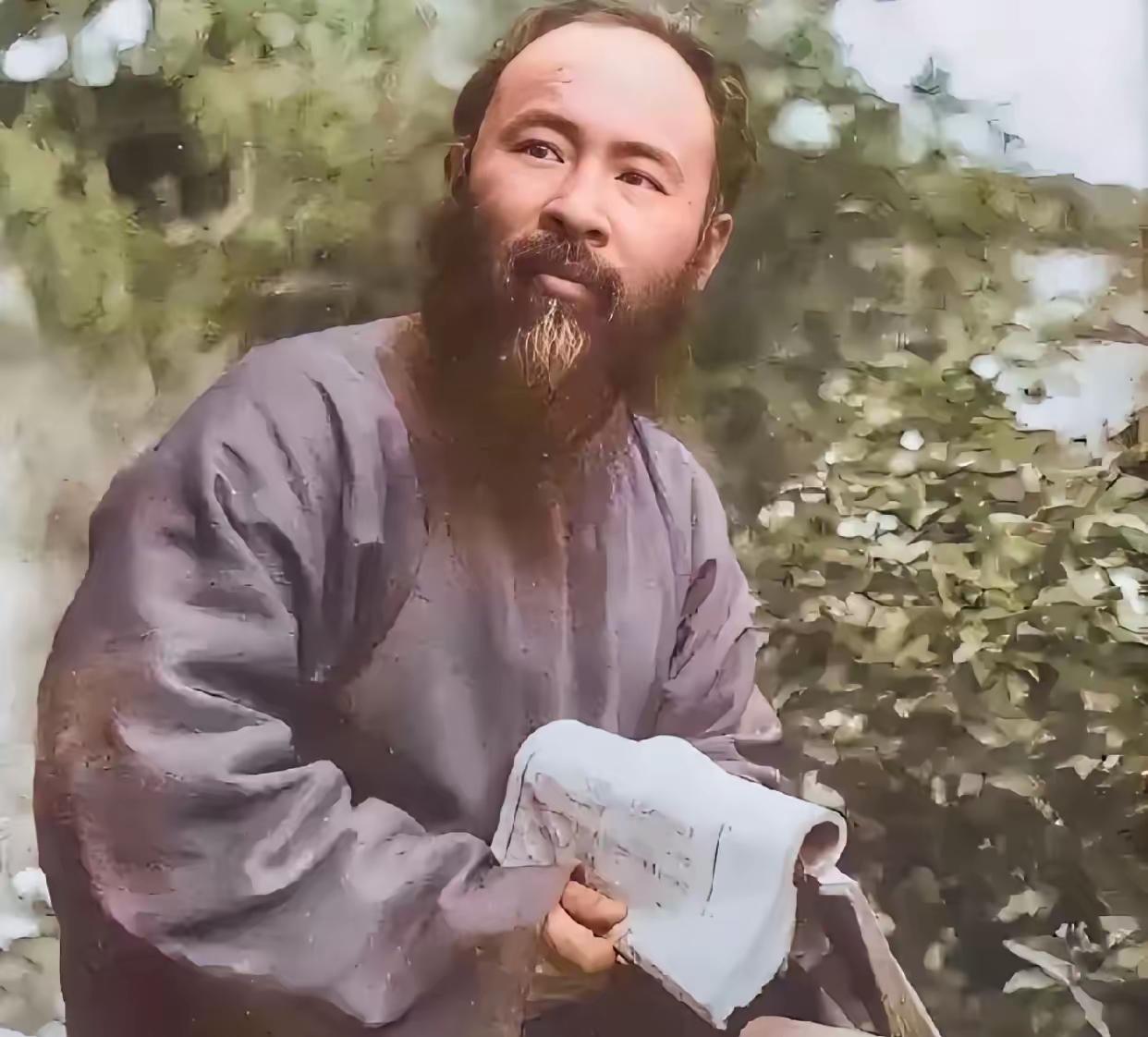

1963年的香港,张大千面对奉命前来劝他回国的女儿,忍不住厉声斥责:“穷死饿死那么多人,算什么进步?一大家子人要活命,全靠我在国外卖画撑着!”这声怒喝背后,埋藏着一桩尘封的往事——多年以前,一封仅仅索要100美元的“求救信”,早已道尽了一切。 那封信是1961年从成都寄来的,落款是他留在国内的亲属。字里行间没有多余的寒暄,只说家里粮票不够用,老人孩子饿得浮肿,急需100美元兑换物资救命。 收到信时,张大千正在巴西“八德园”的画室里调色,手里的狼毫笔“啪嗒”掉在宣纸上,墨汁晕开一大片,像极了他心里蔓延的焦虑。 谁能想到,这位在国际画坛上被毕加索盛赞“东方最伟大画家”的大师,在海外办展时被追捧者簇拥,却要为家人的100美元愁得整夜难眠。 1949年后他辗转印度、阿根廷,最终在巴西买下270亩地建起“八德园”,表面风光无限,实则全靠频繁办展卖画支撑一大家子的开销。留在国内的妻儿、兄弟,还有门生故旧,十几口人的生计都压在他肩上,那几年他平均每年要办七八场画展,常常一画就是通宵,右眼视力急剧下降也不敢停歇。 这100美元,在当时的美国能买1500斤大米,在国内更是能救一家人的命。 张大千没敢耽误,立刻从刚卖画所得的款项里抽出100美元,托香港的朋友辗转寄回成都。可钱寄出去后,他的心却一直悬着——亲属回信说物资确实买到了,但信里那句“市面依旧紧张”,让他对国内的情况产生了深深的担忧。 他不知道的是,1961年中央已经在大兴调查研究之风,“农业六十条”正在修订,公共食堂逐步解散,国民经济已经开始进入恢复阶段,只是远隔重洋的他,没能及时看到这些变化。 女儿张心瑞劝他回国时,只说了国内“进步很大”,却没提那几年的困难与调整。分别18年的父女重逢,本是悲喜交加的时刻,可女儿轻描淡写的表述,撞上他心里那封沉甸甸的求救信,才引发了那场激烈的争执。 张大千不是不爱国,1951年他就把178件临摹的敦煌壁画无偿捐给了国家,周恩来总理要给稿费,他坚决不收;“八德园”里的山水草木、家具陈设全是中式风格,他无论冬夏都穿中国衣衫,不许家里人说外国话,连和毕加索交流都坚持用四川方言。 他的怒喝里,藏着对家人的牵挂,更藏着海外游子的无奈。1952年为了凑够家人的生活费,他忍痛卖掉了用500两黄金买下的《韩熙载夜宴图》等三幅国宝级藏画,后来得知这些画被国家文物局收购,他才稍稍心安。 那些年他在欧美、日本办展,足迹踏遍几十个国家,不是为了名利,而是想让世界看到中国画的魅力,更想多赚点钱,让国内的亲人能安稳度日。 可信息的阻隔,让他对国内的认知停留在了那封求救信里。他不知道刘少奇在湖南农村蹲点44天调查实情,不知道周恩来在河北向社员道歉,不知道国内正在全力纠正偏差。 女儿张心瑞后来才发现,父亲的书架上摆满了大陆50年代后的出版物,有黄宾虹的画册,有历史考古书籍,还有梅兰芳的录音带,他一直悄悄关注着祖国的一切。 这场争执没有持续太久,父女俩在香港相伴数日,张心瑞细细讲述了国内的变化,包括母亲曾正蓉1961年病逝时,四川省文化局专门拨了安葬费,家人的生活也渐渐好转。 张大千听着,没再多说什么,只是提笔给女儿画了幅《八德园山水风景图》,题词里满是对女儿的思念。临走时,他连夜作画,给7岁的外孙女画了画册,还逗着孩子要把画裁成两半,那份温情,冲淡了之前的不快。 后来有人说张大千“不愿回国”,可1975年他曾反复联系,想要回大陆定居,只是因为担心“文革”余波才临时改变主意,最终定居台湾,成为终身遗憾。他晚年写过“新来顿觉羁情苦,得似梅花一点酸”的诗句,字里行间全是思乡之痛。 那封100美元的求救信,是特定历史时期的一个缩影。张大千的误解,源于信息的不对称,更源于对家人深沉的爱。 他的怒喝不是否定祖国,而是怕家人再受苦难。海外游子的家国情怀,从来都不是口号,而是藏在每一次卖画筹款的坚持里,藏在每一件捐赠文物的赤诚里,藏在对故土难舍难分的牵挂里。 我们怎能仅凭一句怒喝,就评判一位大师的家国情怀?在那个交通不便、信息闭塞的年代,多少海外华人像张大千一样,一边在异国他乡打拼,一边牵挂着国内的亲人?他们的选择里,藏着太多时代的无奈。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。