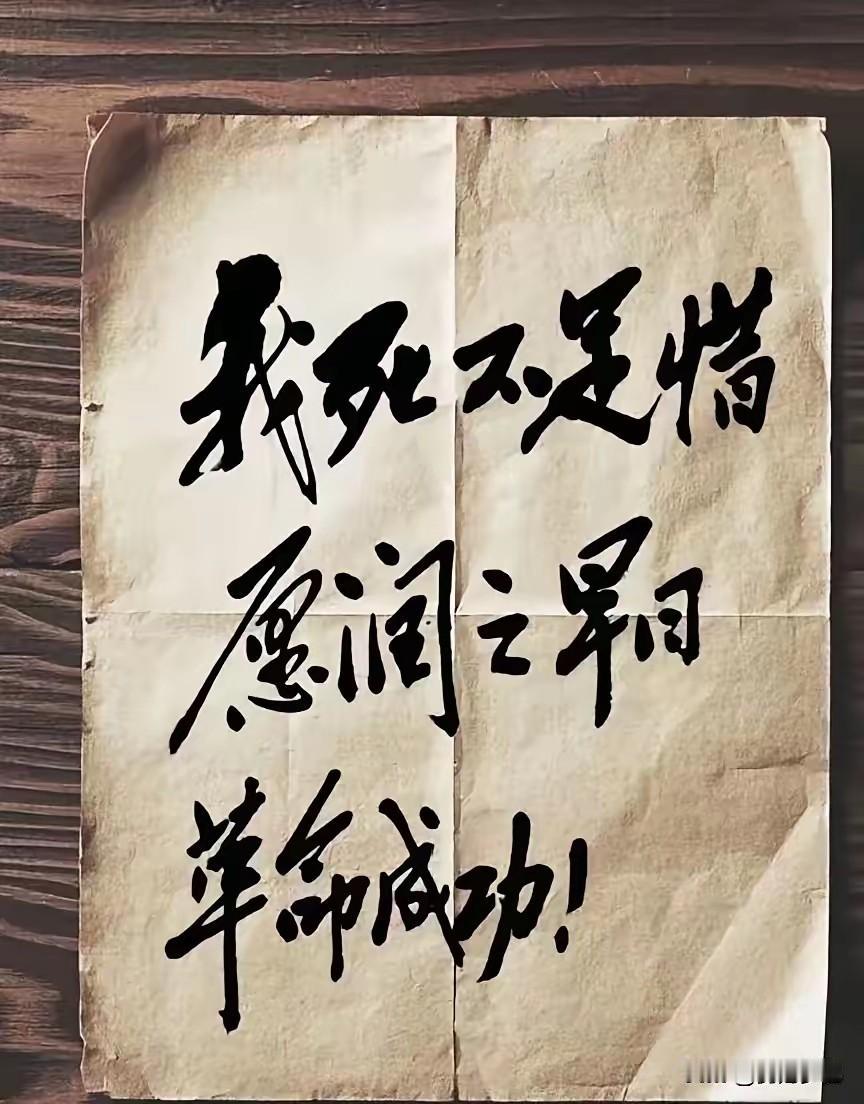

那是1949年10月1日的下午三点,北京天安门城楼上的礼炮声通过无线电波,伴随着电流的嘶嘶声传遍了神州大地。但在千里之外的长沙板仓,一间略显昏暗的老屋里,这普天同庆的电波声却引爆了一位老人积压了近二十年的悲鸣。 屋内没有张灯结彩的喜气,只有一位头发花白的老妇人,佝偻着背脊坐在竹椅上。收音机里那句“成立了”刚刚落地,她便像是一个被抽空了力气的孩子,双手颤抖着拍打着身边的墙壁,那种哭声不是兴奋的尖叫,而是从胸腔深处被硬生生扯出来的嘶吼:“开慧啊……听见了吗?润之达成了他的宏愿……那是无数艰难险阻中踏出的通途,是无数暗夜迷茫里燃起的炬火,他以非凡之姿,成就非凡之事。这日子真的来了!” 眼前这位正对着虚空悲声哭喊的老人,正是杨开慧之母——向振熙。她的声声悲号,似有对女儿无尽的思念与哀恸,在空气中久久回荡。时光悄然流转,那一日,距她痛失爱女已然历经十九载春秋。岁月悠悠,十九个寒暑的漫长时光,都在无声诉说着她心底的悲戚。 回溯至十九年前的隆冬,板仓的风凛冽如刃。寒气似有形之物,割破寂静,在天地间呼啸,那彻骨的冷意,至今仍似能穿透岁月,直抵人心。因为叛徒的出卖,军阀何键开出了1000块大洋的悬赏,终究还是抓住了躲藏在家的杨开慧。向振熙至今不敢回忆那段时间的煎熬,她记得自己曾变卖了家里几乎所有能换钱的物件,甚至求遍了亲友,只为了能把女儿从死牢里捞出来。可那个从小被她养出了一身硬骨头的女儿,面对敌人的威逼利诱,面对只要宣誓“脱离夫妻关系”就能活命的机会,只咬着牙扔回了一句话:“死不足惜,惟愿润之革命早日成功!” 回溯到1930年11月14日,在识字岭那片荒芜之地上,萋萋荒草贪婪地汲取着一位年仅29岁烈士的热血,每一滴都诉说着悲壮与不朽。 老人那双布满老人斑的手,颤巍巍地伸向八仙桌上的一个旧包裹。那里头并没有金银细软,只是一件洗得发白、领口早已磨损却被缝补得平平整整的粗布蓝衫。这是杨开慧当年留下的念想,也是母亲这十九年来甚至不敢轻易触碰的痛处。向振熙的手指抚摸过那些细密的针脚,仿佛还能摸到女儿当年的体温。那时候,女儿正是穿着这样的衣服,要在黑夜里去寻一条“让老百姓过上好日子”的路。 这十九年,她向振熙熬得太苦了。 不仅仅是白发人送黑发人的锥心之痛,更有一份重若千钧的托付压在她的肩头。女儿牺牲那晚,她甚至没敢在人前大声痛哭,只是独自抱着那件蓝衫坐了一整夜,因为屋里还有三个嗷嗷待哺的外孙——8岁的岸英、7岁的岸青和才3岁的岸龙。为了这一句“妈妈,一定要把孩子带大”的遗愿,这个失去了丈夫、又失去了女儿的老妇人,硬是把自己逼成了钢铁之躯。 特务的眼睛始终盯着杨家,想拿孩子当诱饵引毛泽东现身。向振熙只能带着孩子们过着如惊弓之鸟般的日子,今天是睡在亲戚家的柴房,明天就得躲进深山的破庙。家里的米缸见底了,她就去挖野菜、编竹篮去集市上换那一口救命的粮。她没什么高深的理论知识,也不懂太多宏大的主义,但她记得那个经常来家里蹭饭、个子高高的女婿润之,记得他那时候眼神里的光。当年丈夫杨昌济去世,留下一笔抚恤金,老太太二话没说就拿出来给了这群穷学生做路费、搞活动。在她朴素的认知里,这群年轻人做的是正事,是大事。 哪怕是在最危险的时候,当杨开慧搞地下工作需要掩护,这位小脚老太太就搬个板凳坐在门口纳鞋底放哨;有重要文件没处藏,她就往自家乌黑的灶膛深处塞。 即便她拼尽浑身解数,在命运无情的铁蹄下,仍是难以幸免。残酷的命运之轮毫不留情地碾压而过,未曾对她有丝毫的怜悯与宽宥。流亡上海途中,小外孙岸龙不幸病亡。那是老人心头结痂最厚的一道伤,每每想起,她都要背过身去偷偷抹眼泪,然后转过身紧紧搂住剩下的两个孩子,嘴里念叨着:“我们得活下去,等你爸爸回来,等这世道变好。” 收音机里的欢呼声还在继续,老人颤颤巍巍地从贴身的怀里掏出一张照片。眼前,一张微微泛黄的合影映入眼帘。照片中,年轻的女儿笑容灿若春花,而一旁的润之,更是英姿焕发,尽显不凡气概。她对着照片,泪水把前襟都打湿了:“你看,红旗插上去了,你盼的好日子,妈替你看见了。” 在那个特殊的日子里,板仓的邻居们听到哭声赶来,看到这一幕无不眼眶发红。谁都知道,杨家这一门,流的血太多了。除了女儿,向振熙的侄子向钧也是条硬汉子,22岁就被敌人用酷刑折磨致死,虎口被剪断了都没吐出一个字的机密。这个家族是用几代人的命,给今天这个日子铺了路。 直到1962年,92岁的向振熙走完了她波澜壮阔的一生。得知噩耗的毛泽东寄来了500元丧葬费,并留下了一句极为特殊的嘱托:“葬仪可以与杨开慧同志同穴,我们两家是一家,不分彼此。”如今,在板仓的棉花坡,那一座合葬墓碑静静地立在那里,上书“杨老夫人与开慧烈士同穴”。