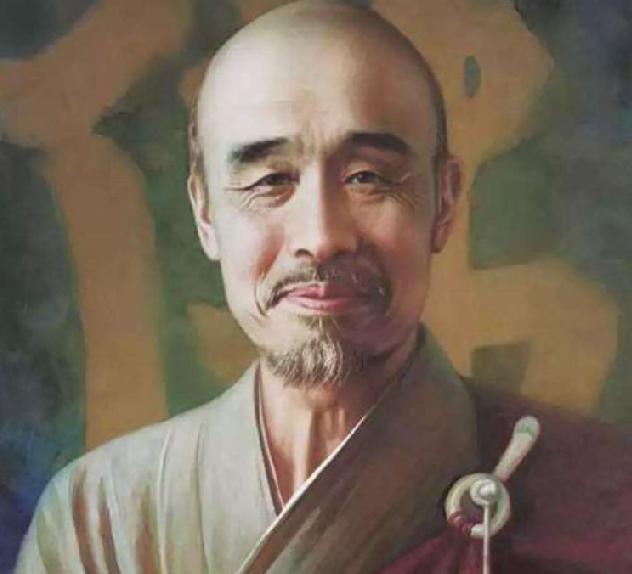

1905年,李叔同千里迢迢将母亲的棺椁从上海带回天津老家。不料,族人口口声声“小妾不能从正门入,直接到坟地埋了”,将棺木挡在了门外…… 1905年,也是风雨飘摇的一年,在李家的深宅大院门口,年轻的李叔同做出了一个令族人瞠目结舌的举动,面对挡在正门口不允许棺椁通过的顽固长辈,这个平日里看着温文尔雅的阔少爷,陡然爆发出一股决绝的怒火:“娘的棺椁必须走正门,谁敢拦,我就跟谁拼了”。 这声怒吼背后,压抑的是二十多年的屈辱,因为就在他出生的二十多年前,他那个年仅16岁的母亲王凤玲,是坐着花轿从偏仄的侧门被抬进李家的,那年依然掌控着“桐达”钱庄和盐务巨额财富的李世珍已经66岁,为了延续香火纳了王氏。 地位卑微的母亲在父亲去世后,即便守着这么个被称为“祥瑞”的神童儿子,也没少受大太太们的排挤,此刻,拦在门前的族人愣住了,不仅因为李叔同的怒火,更因为接下来的场面实在太过震撼,这不仅仅是走正门的问题,李叔同还要废除披麻戴孝的旧规矩。 你可以想象那个画面:没有凄厉的哭丧,没有满眼的缟素,取而代之的是四百多个身着黑衣的吊唁者,在一片肃穆的黑色中,竟然响起了钢琴声,那是李叔同亲自弹奏、让孩子们合唱的哀歌,他不仅把母亲风光地送进了正门,更让自己成为了中国新式葬礼的第一人。 那一刻的李叔同,是个甚至敢于挑战整个时代礼教的斗士,但他心里的那个大洞,始终没有填上,母亲生前常念叨落叶归根,却死在去买棺木的儿子赶回之前,这种“子欲养而亲不待”的剧痛,甚至比当年他痛失名伶杨翠喜时还要深刻。 想当年,为了送心爱的杨翠喜,他提着灯笼走夜路,聊戏曲评唱腔,结果意中人转头就被买去送给了庆亲王的儿子载振,世间的好物不坚牢,彩云易散琉璃脆,为了摆脱这些锥心之痛,他试过很多路。他支持过变法,化名李广平去上海南洋公学读书,翻译外文书补贴家用。 也曾为了家族颜面娶了无爱的富商之女,甚至在母亲离世后,改名“李哀”东渡日本去学油画、音乐和戏剧,他在那儿又娶了一位日本妻子,似乎想把所有的痛苦都溺死在艺术的汪洋里。 可是,越是深情的人,活得越累,他在红尘里打滚了39年,那是如烟花般绚烂的半生,他是天津卫著名的才子,是精通诗词歌赋的票友,是那个哪怕出生时一只喜鹊衔来的松枝都要终生携带的痴人,但繁华过后,留下的却是无尽的虚空。 于是,在1918年的那个农历七月十三,那个风流倜傥的李叔同“死”了,取而代之的,是一位身披袈裟、目光淡然的苦行僧,弘一法师,很多人不理解,为什么要是从繁华顶峰跌落的决绝。 那是西湖上最令人心碎的一幕,两艘小船,晨雾朦胧,日本妻子哭成了泪人,唤着他的俗名,而他立在船头,甚至没有多看一眼那张深爱过的脸,只留下一句:“请叫我弘一”当妻子问什么是爱时,那个曾经写出无数动人情诗的男人。 只吐出了沉甸甸的四个字:“爱,就是慈悲”这句话如果不曾在这个富贵场中尝尽冷暖,不曾经历过生离死别,是断然说不出的,他所谓的“慈悲”是对这世间万般苦厄的深刻体认,他太知道了,只有彻底的放下,才能解脱那些勒进血肉里的牵挂。 出家后的弘一,并不是为了去享清福,相反他修的是律宗,那是佛教里戒律最严苛的一派,这也很像他的性格,做什么都要做到极致,当年做名士,他是风流魁首,如今做和尚,他是戒行精严的典范。 晚年时,他身体极度衰弱,经常生病,却坚持不吃药,只是一遍遍地念佛、拜经、抄写经文,那个曾经鲜衣怒马的贵公子,心甘情愿地将自己禁锢在最苦的戒律中,去置换内心的安宁,这种活法,震撼了无数后人。 怪不得一向高傲的张爱玲会低下头说,在弘一法师寺院的围墙外,她是如此谦卑,怪不得鲁迅读他的文章会感到爱不释手,看到一种难以企及的修养,也怪不得歌手朴树在唱到那首《送别》时会泣不成声,说这辈子能写出这样的歌词死而无憾。 连商业巨擘曹德旺都把他的书视为灵魂指引,大家敬仰的,不仅仅是他的才华,更是那种能够随时“抽身而退”的巨大定力,在现代这个谁都焦虑、谁都在“内卷”的时代,弘一法师在《人生没什么不可放下》里留给我们的那段话。 就像是一剂清凉贴:“尽力之后,选择随缘吧,人的手就那么大,握不住的东西太多了”是啊,连曾经富甲一方的“桐达”李家公子都握不住爱人的手,留不住母亲的命,挡不住家族的败落,我们这些普通人又在执着些什么呢。 1942年,这位活出了两辈子的高僧大限将至,他做得干净利落,断绝了一切外缘,不再进食,只是一心念佛,临终前,他留下了最后的一幅墨宝“悲欣交集”简单的四个字,道尽了这一生,悲的是这尘世未了的苦难,欣的是终得解脱的往生。 李叔同用前半生告诉我们这世界有多热闹,弘一法师用后半生告诉我们这热闹有多虚幻,人这一辈子,最难的不是坚持,而是放下,就像他自己说的,从前种种譬如昨日死,今日种种譬如今日生。 信息来源:海峡新干线