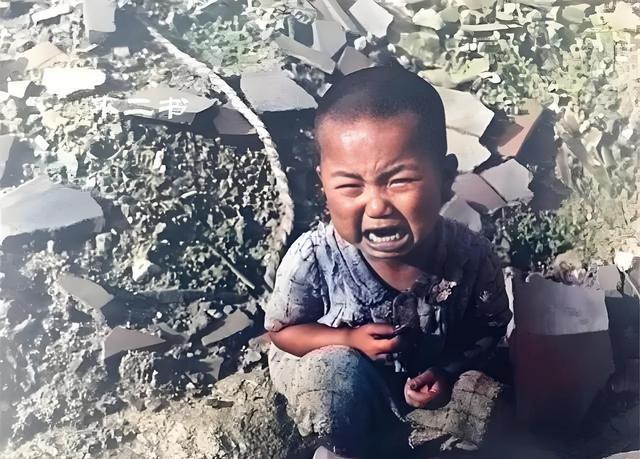

1975年,一场因自留地引发的风波,让我爹与二叔反目成仇,立誓老死不相往来。此后二十多年,两家形同陌路,亲情冻结在偏见与伤害里。 东厢房与西厢房,本该是兄弟间最温暖的守望,却因一纸荒唐的判决,化作横亘在亲情之间的鸿沟。爷爷分家时,一块本应属于我们的好地,因二婶的恶意诬陷,我娘被污蔑“不守妇道”,最终这块地判给了二叔。我爹的愤怒如火山喷发,兄弟俩的争执演变成了一场血淋淋的冲突,誓言在空气中凝固,永不相见的诅咒,成了两家之间无法逾越的壁垒。 搬离大院,我们住进了破旧的土房,生活虽清苦,却也远离了纷争。我娘的坚韧,让我爹在屈辱中找到了力量,我的出生,更是给了他无尽的希望。然而,二婶的冷嘲热讽从未停歇,我的玩具被无情地扔进草丛,仿佛连我的存在,都是对她的挑衅。 命运似乎总爱捉弄人,二叔家的两个堂哥,一个因意外残了腿,另一个因犯罪入狱,二叔二婶的世界仿佛一夜之间崩塌,他们的傲慢与偏见,在生活的重压下,变得如此脆弱不堪。曾经的强势与刻薄,如今只剩下了无尽的悔恨与沉默。 这场风波,不仅撕裂了兄弟间的情谊,更让两家人陷入了长达二十多年的冷战。但在这漫长的岁月里,我逐渐明白,亲情,或许会被误解与伤害暂时冻结,却永远不会真正消逝。它藏在那些无声的关怀里,藏在那些不经意间的眼神交汇中,等待着有一天,能够融化冰封,重新绽放温暖的光芒。1999年,我考上哈工大第一批985。全村办宴,本该是喜气盈门,却因一纸请帖掀起了波澜。 “你二叔一家,不必请。”村长的话如一块石头,投入了我家原本平静的湖面,激起层层涟漪。我爹却只是摇头,那双历经风霜的眼睛里,闪过一丝复杂的光芒。“过去的事,就让它过去吧。他们,毕竟是亲人,更是苦人。”言罢,他拉着我,亲自踏上了去二叔家的路。 二叔的家,破旧而冷清。那天,二叔颤抖着双手接过请帖,仿佛接过的是一份沉甸甸的过往。二婶则低头不语,眼泪无声地滑落,砸在地上,也砸在了我心上。宴席上,他们沉默如影,仿佛被岁月凝固成了一尊尊雕像。我爹端着酒杯走来,两双布满岁月裂痕的手,在酒杯的碰响中轻轻相触。那一刻,时间仿佛凝固了,没人多言,可眼角的皱纹里,却藏着二十年未出口的悔与痛。那些被岁月尘封的往事,那些因误解和隔阂而产生的裂痕,在这一刻,似乎都有了被修复的可能。 然而,那顿饭后,两家依旧少有往来。生活的琐碎和忙碌,让那份修复的冲动渐渐淡去。但我知道,隔阂的冰层已经裂了一道缝,阳光可以透进来,温暖可以渗进去。我爹没等来一句道歉,也没期待过什么回报。他只是用一次邀请,还了自己半生的执念。那执念,是对亲情的渴望,是对和解的期盼,更是对人性善良的坚守。 这场争议,或许没有真正的赢家。但在我看来,我爹用他的宽容和善良,赢得了内心的平静和尊严。他让我明白,真正的和解,不是要求对方低头认错,而是放下过去的包袱,勇敢地走向未来。