我老婆有个亲姐姐,长得很漂亮,一天半夜,她趁着老婆出差,半夜来到我家,说一些令人燥热的话,明显是喝酒了。我当时正坐在客厅改工作报告,听见门铃声吓了一跳,看了眼手机,都快十二点了。 老婆出差的第三天,我在客厅改工作报告。 笔记本屏幕的光映着茶几上喝剩的半杯速溶咖啡,凉透了。 她姐姐——就是那个总被亲戚夸“比妹妹洋气”的女人,我总共没见过十次。 凌晨十一点四十分的门铃,像根针戳破了空调的嗡鸣。 我摸到玄关灯的开关时,手指在冰凉的墙壁上打滑——这个时间点,除了物业催缴物业费,还能是谁? 猫眼框里的人影晃了晃,酒气先从门缝钻进来,混着甜腻的香水味。 她穿件丝质吊带裙,肩膀上的酒渍像片深色的云。 “弟、弟媳不在啊?”她往屋里瞟,高跟鞋在脚垫上崴了下,“我打车路过,上来喝口水。” 我后腰抵着鞋柜,冰凉的金属把手硌得生疼。 茶几上的马克杯还剩小半杯凉白开,是我凌晨三点改PPT时忘了喝的。 她突然笑出声,手搭上我胳膊:“你跟我妹结婚三年,是不是没见过我穿成这样?” 我猛地后退半步,杯子“哐当”砸在地板上。 水渍在她红色的高跟鞋边漫开,像摊没收拾干净的血迹。 后来我总在想,那天她到底是真醉了,还是算准了老婆出差的日子? 她手机屏幕亮着,通话记录停留在晚上九点——明明可以让司机送回家。 但这些都不重要了。 重要的是我递过去的那包纸巾,她接的时候故意捏了下我手腕。 就像冬天摸了块刚从冰箱拿出来的冰,冷得人心里发慌。 我花了十分钟找创可贴,其实是在给她醒酒的时间——也是给自己找个借口,不去看她领口露出的锁骨。 她最终没喝那口水,踩着碎步下楼时,吊带裙的带子滑到了胳膊肘。 现在每次家庭聚会,她看我的眼神都像蒙着层雾,而我总盯着她手腕上那串珍珠手链——和那晚摔碎的杯子一样白。 有些界限就像玻璃杯,碎了之后,再怎么粘都有裂痕。 凌晨两点,我蹲在地上捡玻璃碴,空调风扫过脚背。 茶几上的工作报告还开着,光标在“风险控制”四个字后面,一闪一闪。

![兄弟心真大,这都能睡着[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/6430291650268117701.jpg?id=0)

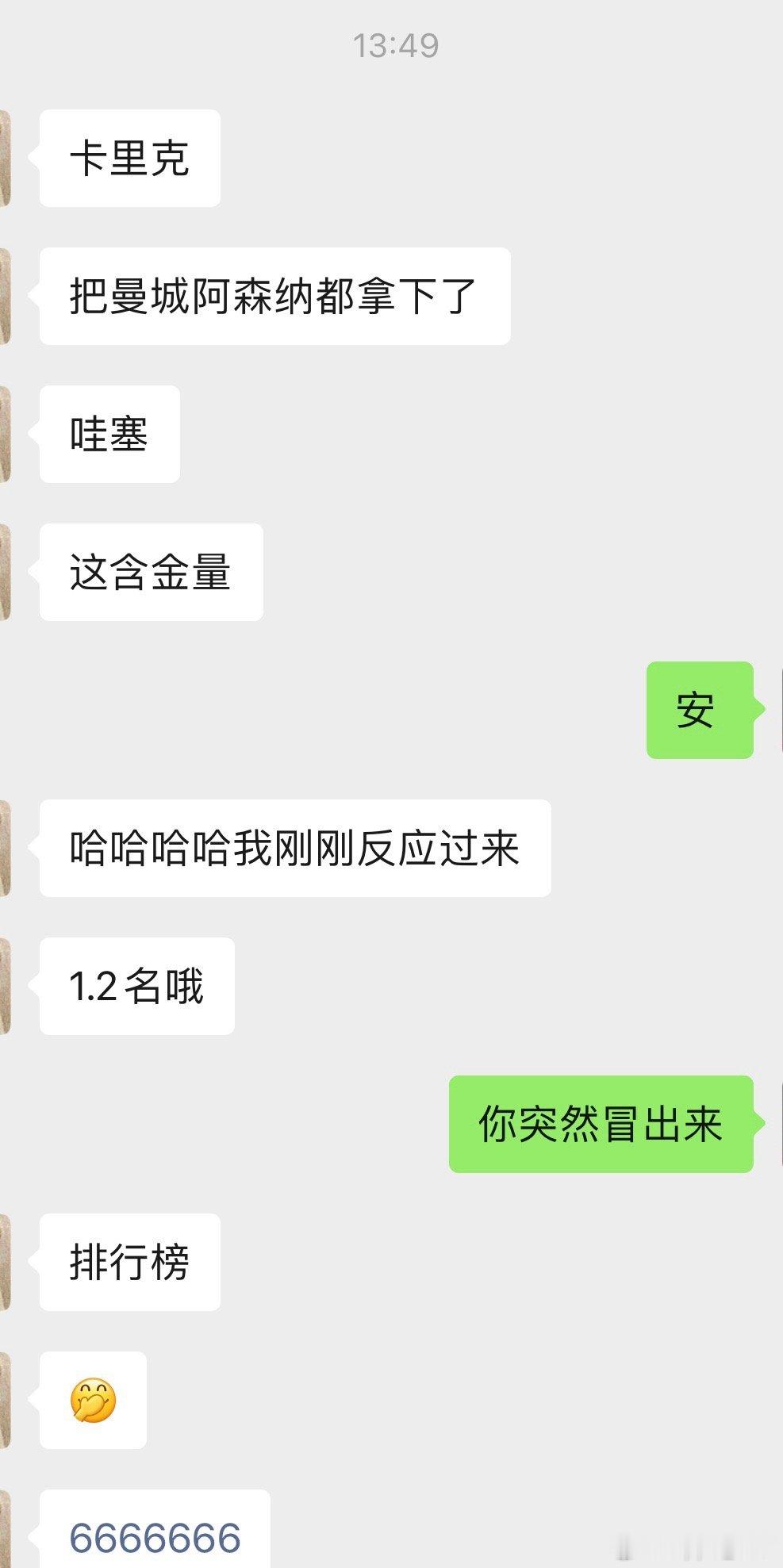

评论列表