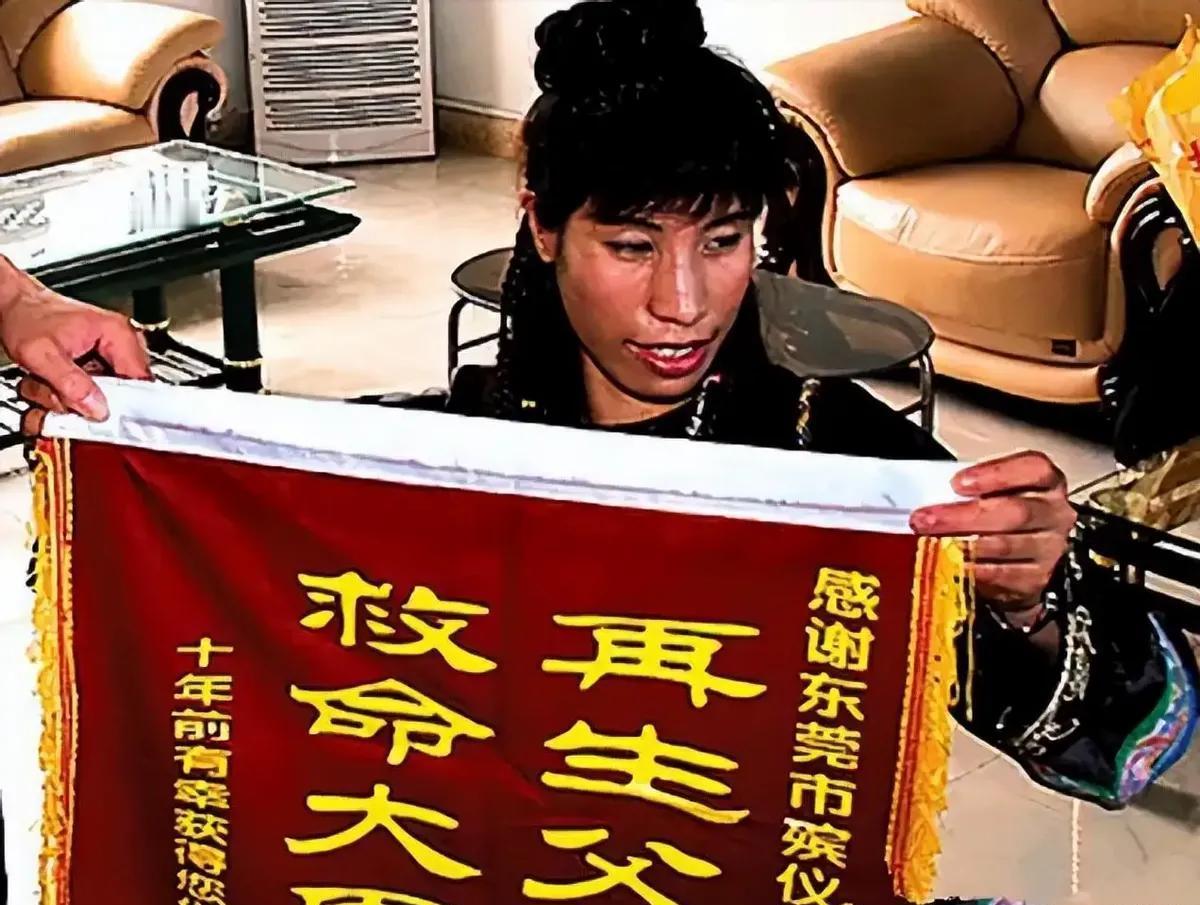

1995年,殡仪馆工人何亚胜正准备将一具女尸推进火化炉时,发现女尸的眼珠动了下,何亚胜吓了一大跳。 在殡仪馆干了十来年,啥样的场面没见过,但活人变尸体见多了,尸体变活人的事儿还是头一遭。 何亚胜当时腿肚子都转筋了,手里的推尸车差点没抓稳,旁边的同事还以为他看花了眼,凑过去一瞅,那女的手指居然也轻微蜷了下。 如此看来,这事儿根本没法按流程走了。 同事赶紧去找电话,何亚胜守在旁边,盯着那具“尸体”的胸口,隐约能看到微弱的起伏。 那会儿殡仪馆离最近的医院有半小时车程,冬天的清晨路上车还少,救护车呜哇呜哇赶来的时候,何亚胜的冷汗都把工装浸透了。 医生扒开眼皮用手电筒照了照,又摸了摸颈动脉,眉头皱着说还有救,赶紧抬上车。 后来才知道,这女的叫陈翠菊,是附近电子厂的打工妹。 本来想月底发了工资就回老家,给弟弟凑学费,谁知道那天加班到半夜,头晕乎乎地去河边透气,脚下一滑栽进了没人的小船里。 船翻了之后她被卡在船缝里,河水冰凉,加上几天没怎么吃饭,低血糖一犯就没了知觉。 厂里发现人不见了,找了两天没找到,最后在下游发现了“尸体”,就送到了殡仪馆。 医院这边也犯了难,这姑娘身上一分钱没有,家属也联系不上。 科室开会的时候,有人说先放着等家属来吧,可院长拍了板,说总不能看着活人再没了。 1995年那会儿,医院收治无主病人的情况不多,后来查统计年鉴,全国无主病人救治率也就百分之四十出头。 陈翠菊这一住就是三个月,光医药费就花了五千多,相当于普通工人一年半的工资。 护士们看她可怜,你五十我一百地凑了点钱,出院的时候塞给她当路费。 本来想让她赶紧回家,没想到她在医院门口的公园蹲了好几天,就看一个老头画画。 那老头是退休美术老师陈仲濂,看她看得入迷,就问她想不想学。 陈翠菊抹着眼泪说想学,就是没钱。 老头笑了,说包吃包住,学成了教农村孩子画画就行。 如此看来,命运这玩意儿真是说不清。 陈翠菊跟着陈老师学了十年,右手磨出厚茧就换左手画,后来居然成了小有名气的画家。 2006年她去法国办画展,有幅叫《涅槃》的画被卢浮宫收了。 出名之后她做的第一件事,就是回广东找何亚胜,拎着老家的土特产,“咚”地就跪下了,把老何吓得赶紧扶起来。 这些年她没断过联系,何亚胜孙子上大学的学费都是她掏的。 她还在医院设了个救助基金,专门帮没钱治病的人。 有回记者采访,问她为啥这么做,她指着画室墙上的照片说,当年救她的人太多了,何师傅那一眼,医生那句“先救命”,陈老师递过来的画笔,少一个都没今天的她。 现在老有人说世态炎凉,可1995年冬天那事儿就摆在那儿。 一个普通工人的细心,一群医生护士的善良,一个美术老师的慷慨,把一个差点化成灰的人拉了回来,还让她活出了另一番模样。 陈翠菊常说,她的画里总带着点河水的冷和阳光的暖,大概就是因为这辈子,她既掉进过冰窟窿,也被人用体温焐热过。 如此看来,所谓奇迹,可能就是每个普通人在关键时刻,都没选择转身走开。 何亚胜要是当时怕惹麻烦假装没看见,医院要是坚持先交钱再治病,陈老师要是觉得多一事不如少一事,这故事早就结束在火化炉的烟囱里了。 生活里哪有那么多惊天动地的大事,不过是你帮我一把,我拉你一下,善意兜兜转转,最后都成了光。