(接上文)

三星堆是否属于中华体系?还是独立发展?Q翔子三星堆实际上是我们在课本或文献中所了解的华夏文明起源地中一个承上启下的节点。如果认为华夏文明起源于蜀地,随着时间推移,到了三星堆所处的夏商时期,它自然成为这一文明的集大成者。那么,三星堆与中原夏商文明在本质上是否相通?可以这样理解:如果视三星堆为中心,那么同时期的其他地区可被视为辐射区域。

这里存在一个关键问题:古蜀地许多我们熟知的和华夏相关的地名、山名与水名,后来逐渐萎缩,演变为四川盆地一些乡村小路、街巷或小县城的名字。这一现象可称为“名随帝王走”,即随着帝王迁至中原或其他地区,他们往往将原居地的地名映射和复制到新的统治中心。这一点并不难理解,例如如今在美国也有多个被命名为“广州”、“上海”的地方。

正是由于这种地名迁移现象,为我们追溯这些名称最早对应的地理区域带来了很大困扰。

三星堆出土了大量面具,这反映了怎样的权力或信仰体系?它与中原的祖先崇拜是否属于另一套神权结构?Q翔子很多人因三星堆文物外型独特、在其他地区未见类似器物,便提出各种猜测。问题的根源在于,我们长期以来将二里头或殷墟出土的器物视为华夏文明的标准,凡不符合这一体系的就被排除在“华夏”之外。这种对照方式存在很大局限。

三星堆青铜人头像(来自网络)

我举一个不一定完全准确但有助于理解的例子:假设三星堆是类似梵蒂冈的宗教中心或王朝祖庭,而二里头、殷墟等地则相当于分布在不同地区的教堂或分支。如果你在梵蒂冈发现了巴黎或伦敦教堂中没有的礼器,能否认梵蒂冈属于基督教体系吗?恰恰相反,那里正是信仰的源头和最高祭祀中心。

同样,三星堆出现了二里头、殷墟等地也有的尊、罍、爵等礼器,甚至包括鼎这类器物,无论是日常用具还是高级祭祀用品,三星堆都不缺失。而三星堆独有的器物——例如那些造型特殊的面具和象征物——在很多情况下属于更高等级的礼器,并非日常所用,而是专用于重大祭祀。不能因为中原地区没有发现同类器物,就否定其属于华夏文明。相反,它们很可能代表着华夏文明最高级别的祭祀传统,源自其最核心的神庙体系。

三星堆出土龙虎尊(来自网络)

三星堆四羊首兽面纹罍(来自网络)

因此,这些看似“奇怪”的面具,并非来自希腊或外星,而是源于华夏文明本身。如果我们接受华夏文明可能起源于四川地区,随后向外扩展,那么三星堆作为信仰与礼制的主庭,拥有这些特殊器物是完全可以理解的,而其他地区未见此类器物,也正在情理之中。

要怎样解读三星堆青铜龟背网格器?Q翔子三星堆出土的青铜龟背网格器,在我看来,应被定义为中国乃至世界范围内的“第一重器”,是中国的第一国宝。这一判断与大量文献中有关河图洛书的记载密切相关。

据《竹书纪年》等古籍记载,尧在天府神庙传位于舜时,曾出现一只承载河图洛书的“负图神龟”。它未必是真实生物,更可能是古人为传承传统,将伏羲画卦传说中的神龟意象以青铜具象化的一件礼器,在帝王传承等重大仪典中陈列使用,即所谓“绿龟临坛而止”。“绿龟”之称,可能源于青铜经长期氧化后的色泽。根据目前的检测结果,该器物上还发现了丝绸痕迹,而丝织品上存在文字。

三星堆青铜龟背网格器(来自网络)

文献中另有“五彩黄龙负图”的记载,可能与这件器物高度吻合:“五彩”可能指器物原有彩绘,配以朱砂、玉饰等;“黄龙”则因龟身四角铸有龙头造型。龟背的网格形态及整体结构,也与后世诸多文献所描述的图像相符。

我认为,该器年代久远、与记载清晰对应,历史与文化价值极为厚重,堪称“第一国宝”。然而,目前包括三星堆官方在内,常有人将其戏称为“烧烤架”或“月光宝盒”——这类称呼虽利于传播,但作为研究者和历史学者,我们应正视其非凡的历史地位与礼仪意义。

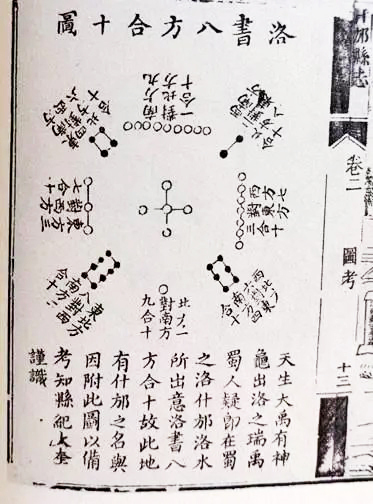

《什邡县志》之《洛书八方合十图》

龟背网格器是否蕴含某种天文或地理知识体系?Q翔子我认为它更可能是一种权力与传承的象征。在古代帝王继位仪式中,如周康王时期就有记载,会陈列河图洛书、琬琰天球等重器,约十六种“大宝”在登基大典中展示,其中包括传国玉玺等镇国之宝。而青铜龟背网格器,很可能正是后世传国玉玺最早的文化源头——即所谓的“皇帝符玺”。

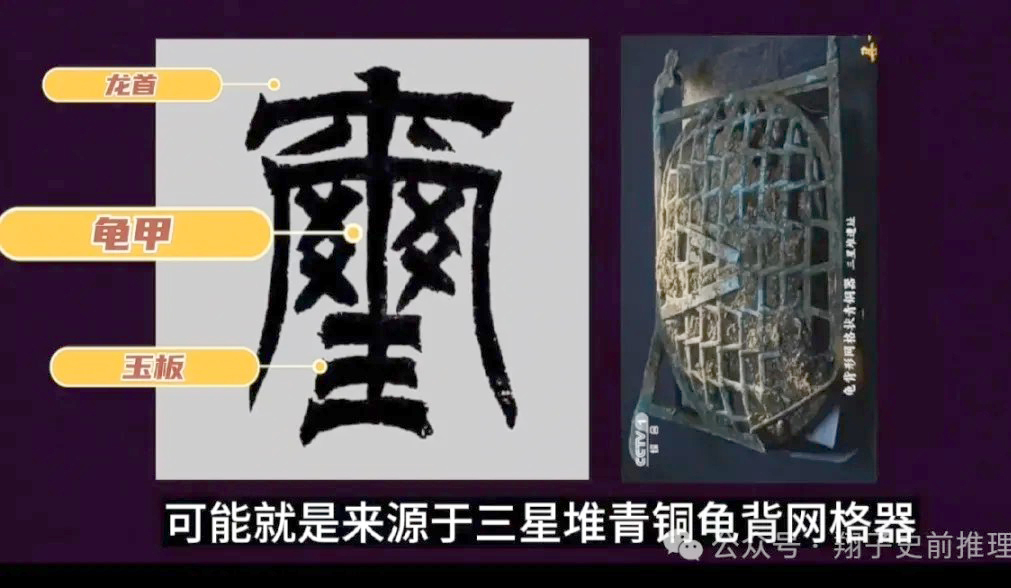

该器物内部包裹的丝绸上存在文字,其中应包含代表皇帝信玺的符号。我们观察“玺”字的甲骨文或繁体字形,上部正是一个“网”状结构,与龟背网格器的网格形态相同;下部则象征一块玉。网格器本身也正是网状结构下承托整块白玉,符合“白玉为简,赤玉为字,泥以黄金,约以青绳”的记载:即以白玉为简基,朱砂书写符号,黄金填充其中(出土时网格内可见大量金块),再以青绳约束。

玺字与龟背网格器对比图

发掘时龟背网格器旁确有两条玉圭,对应“约以青绳”中所指的绑定方式。此外,其尺寸也极具象征意义:史载“背广九尺”,按商周时期“布手知尺”的度量标准,该器周长正好为九尺,与文献完全吻合。

因此,无论从形制、材质、伴出物还是尺寸来看,龟背网格器都与古代记载中承载河图洛书的“五彩神龟”高度一致。它很可能并非单纯承载天文地理知识的器物,而是代表王权天授、传承有序的礼仪重器。

三星堆龟背网格(来自网络)

三星堆是否源自西亚?Q翔子我们可以从本土证据的角度进行分析。首先,三星堆的许多器物——如罍、爵、尊等——在形制和纹饰(如饕餮纹、蝉纹)上与二里头、殷墟、良渚等同时期遗址出土的文物高度相似。如果认为三星堆来自西亚,那么这些广泛分布于华夏不同区域的同类器物,是否也都来自西亚?从逻辑上讲,这一观点难以成立。

更重要的是,三星堆出土的文物深刻体现了华夏文明的图腾信仰。例如青铜大立人身穿龙纹袍饰,是目前所见最早的龙凤袍形象。龙是华夏核心图腾,与后世帝王礼制一脉相承。三星堆还出土了三十多种形态各异的青铜龙形器,均具备爪、须等典型龙特征,与金沙遗址共同构成迄今最早成体系的龙形象遗存。相比之下,二里头仅见平面绿松石龙形饰,殷墟所谓“龙”更接近红山文化的玉猪龙(实为蚕形器),均不同于三星堆写实、立体、具神圣感的龙造型。

三星堆青铜大立人纹样图(来自网络)

另一关键证据是龟背网格器。该器与《河图》《洛书》记载高度吻合,四角饰龙头,结构、尺寸、材质(包括白玉、黄金及朱砂痕迹)皆符合先秦文献中对“负图神龟”的描述,是华夏独有的礼仪重器,在西亚文明中没有类似传统。

最后,三星堆与金沙出土了大量青铜人像和神像,而中原同期遗址几乎未见青铜造像传统。“像”在华夏祭祀中代表祖庙与神权核心,正如后世庙宇中人们参拜的是神像而非器物。三星堆作为迄今唯一出土大规模青铜像群的早期文明遗址,进一步证明它很可能是华夏信仰体系中的高等级祖庙所在地。

因此,从器物类型、图腾信仰、礼仪传统及偶像崇拜体系来看,三星堆具有鲜明的华夏本土特征,并无来自西亚的确凿证据。

三星堆突然消失它可能存在哪些解释?它是自然的灾变呢?还是社会的动荡呢?还是文化的转型?Q翔子三星堆并非突然消失,也非突然出现,而是有其文化传承。尽管许多人视其消失为一个谜团,但根据以往的官方研究,三星堆文化实际上存在延续性。在遗址周边区域,陆续有不同时期的器物出土,甚至可追溯至春秋时代,表明该地区的人文序列并未中断。

三星堆文明衰落或遭受摧毁的原因可能是多方面的,既可能源于自然灾害导致的坍塌与毁灭,也可能与政治更迭等人为因素有关。后续的掩埋行为,很可能与权力变迁密切相关。

三星堆遗址坑(来自网络)

至于三星堆文化的去向,金沙遗址无疑承载了其部分延续。但两者并非简单的先后替代关系,而是在三星堆存续期间,金沙可能已经存在,并在后来继承和发展了三星堆的文明要素。

成都金沙遗址博物馆考古遗迹馆(来自网络)

从整体来看,三星堆标志着从神权社会向王权社会过渡的重要阶段。尽管金沙承接了其部分文化传统,但三星堆的许多元素似乎被后世有意隐藏或消除,具体原因尚不明确。从结果而言,这一文明确实发生了某种意义上的断代。

华夏母地观点的核心依据是什么?Q翔子我提出来就是华夏文明的起源地,它要有24条标准。也就是说用这24条标准来判断这个地方它是否为华夏文明的起源地。这些标准包括:

发现有至少可追溯至万年前的遗址群;集中流传三皇五帝、炎黄、尧舜禹及夏商等先祖的传说与文献;集中流传上古华夏神仙传说;为天文历法的起源地;为易学的起源地;为道家与道教的起源地;为中医药的起源地;为酒文化的起源地;为茶文化的起源地;为治水文化的起源地;为诗文歌赋文化的起源地;为桑蚕丝织文化的起源地;为昆仑文化的起源地;具有母性强势文化传统;与《山海经》中描述的动植物和矿产资源(如大熊猫、珙桐等)相符;与《诗经》中描述的动植物和矿产资源相符;保留众多文献记载中与上古帝王相关的地名和山水名;为盐资源富集区;为天然气资源的起源地;为水资源富集区;二十四节气与当地气候精准对应;拥有丰富的铜、铁、玉矿产资源;小范围内同时具备平原、高山等多种地貌;小范围内拥有高度丰富的动植物多样性。

这24条标准构成一个排除性判断框架,最终指出唯有四川盆地符合全部条件,因此该观点认定四川盆地为华夏文明的起源母地。

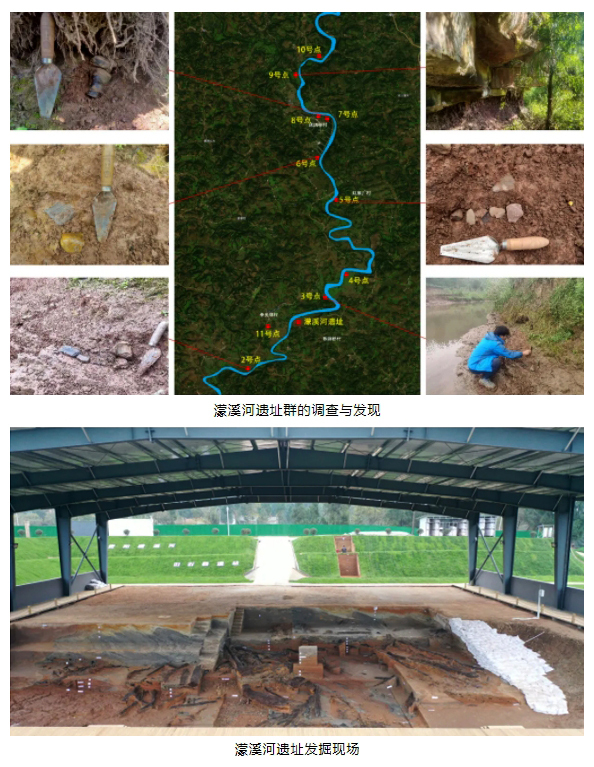

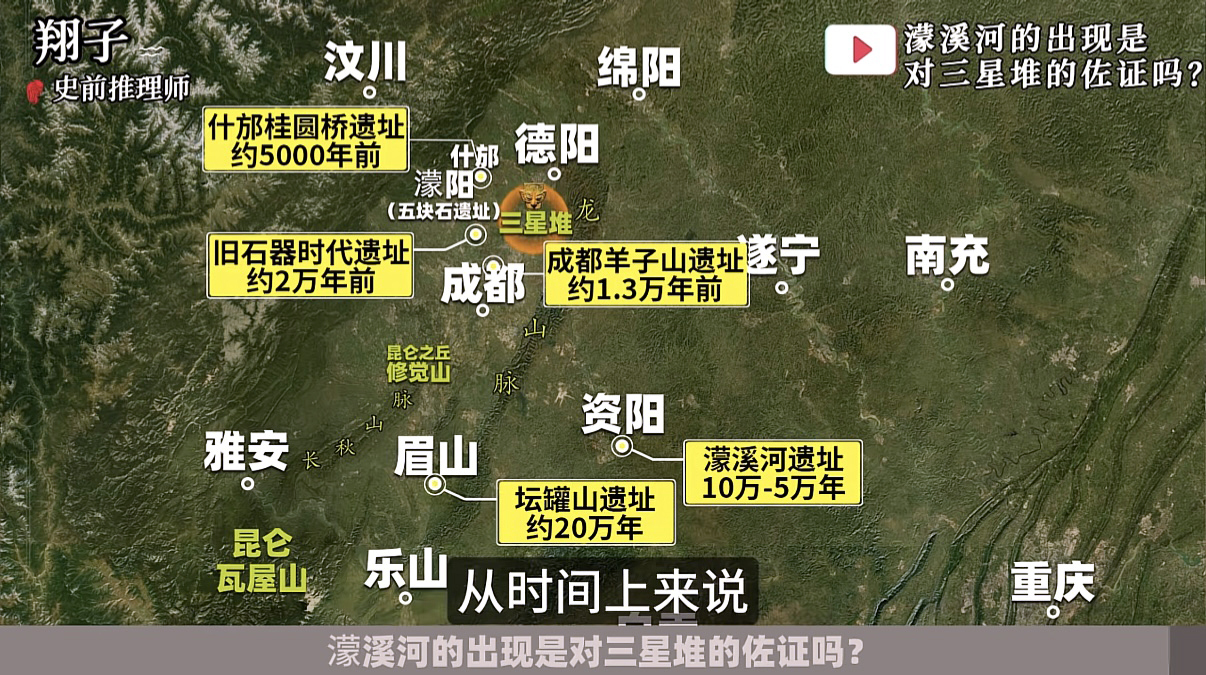

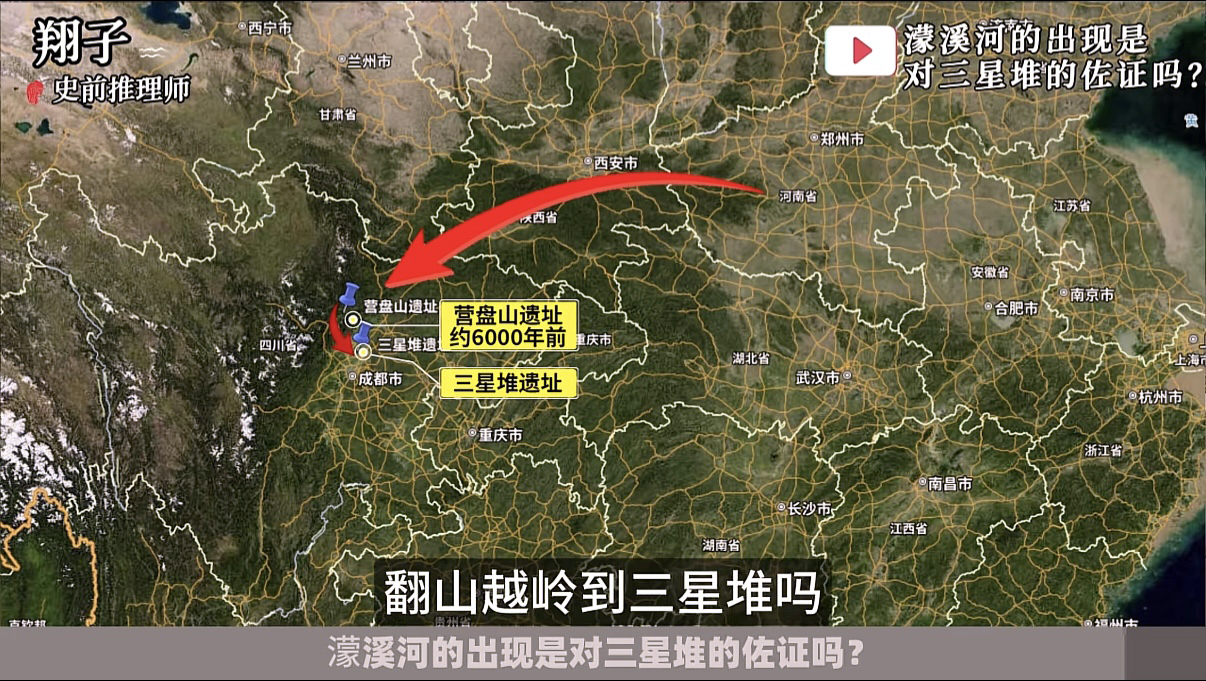

那濛溪河的出现是不是对他(三星堆)是产生了一个佐证的一种作用?Q翔子濛溪河遗址的发现不仅为“华夏文明起源于四川盆地”的观点提供了重要支撑,同时也为“人类起源于东亚”的学说补充了关键证据。

(来自网络)

国际学界长期主张人类于5万至10万年前走出非洲、迁徙至世界各地。然而,在四川盆地发现的遗址序列却显示出更早的本地人类活动证据,如遂宁桃花河遗址(距今30万-10万年)、眉山坛罐山遗址(距今20万年),以及资阳濛溪河遗址(距今5万-10万年)。濛溪河所处的年代,恰好对应此前东亚地区人类遗迹的所谓“沉默期”。它的发现填补了这一空白,并对“非洲单一起源说”提出了有力质疑——如果当时东亚已有人类持续存在,便难以认定该时期人群完全自非洲迁入。

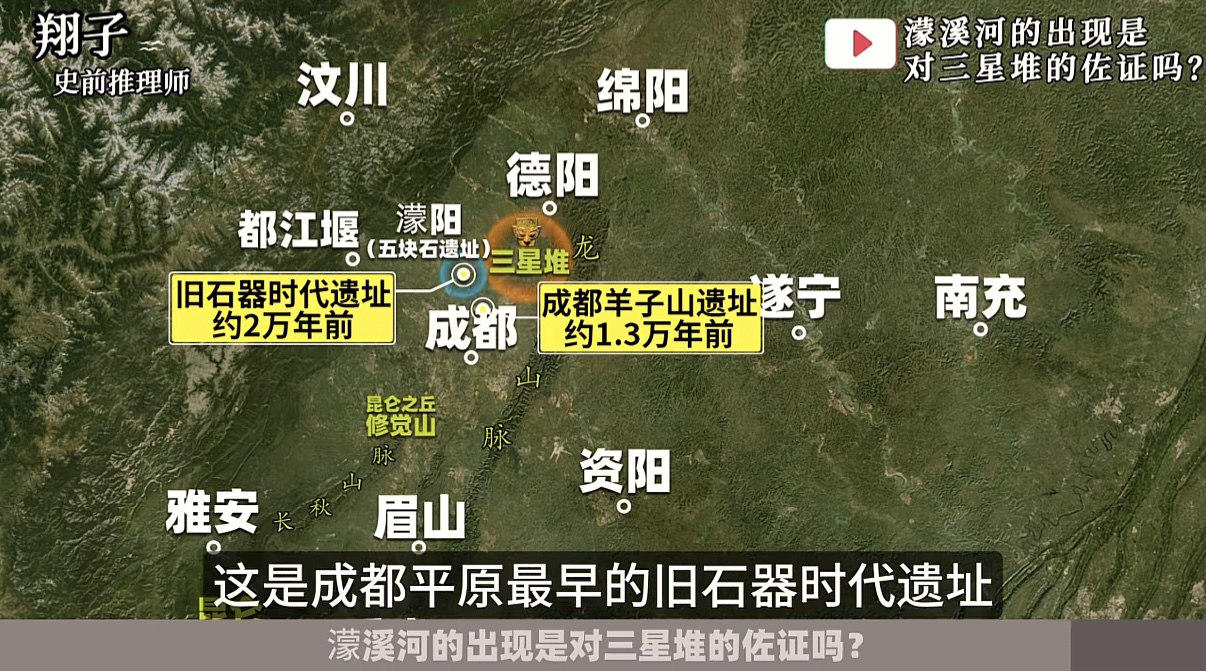

从华夏文明起源的角度看,濛溪河遗址同样具有重要意义。以往一种主流观点认为,三星堆文明(距今约4800-3600年)并非成都平原原生,而是源自中原地区,经由岷江上游的营盘山遗址(距今约6000年)传播而来。该说法因成都平原更早时期遗址缺位而一度占主导地位。

然而,随着濛溪河及三星堆遗址附近几公里的蒙阳旧石器时代遗址(距今约2万年)等一系列考古发现,成都平原显示出持续数万年的人类活动轨迹。这意味着本地存在悠久的文明发展基础,三星堆完全可能是在本土文化序列中逐步演进形成,而并非必须依赖外来传播。因此,濛溪河等遗址为三星堆文明的本地起源与延续提供了关键考古依据,增强了四川盆地作为华夏文明重要源起地的可信度。

三星堆湮灭之后,神权至上的崇拜体系逐渐式微,转而形成对“天子”而非“天”本身的尊崇,这一转变具有深刻的历史意义。

关于哪些信息被低估或尚未公开却极具价值,我认为可分为两方面:

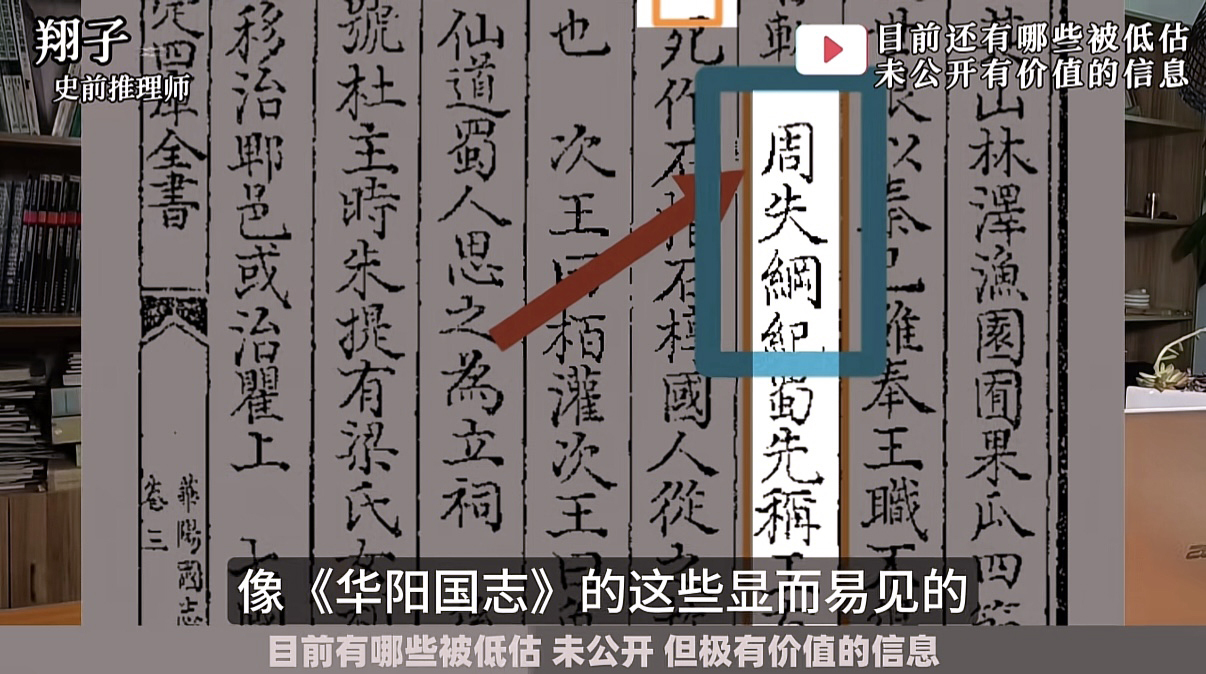

第一,我们未必需要依赖未公开的材料,而是应对已面世的文物进行客观、如实的解读。例如,《华阳国志》等文献中存在明显的时间误判,若能在研究和传播中避免这类错误,本身就是对公众认知的重要贡献。

《华阳国志》

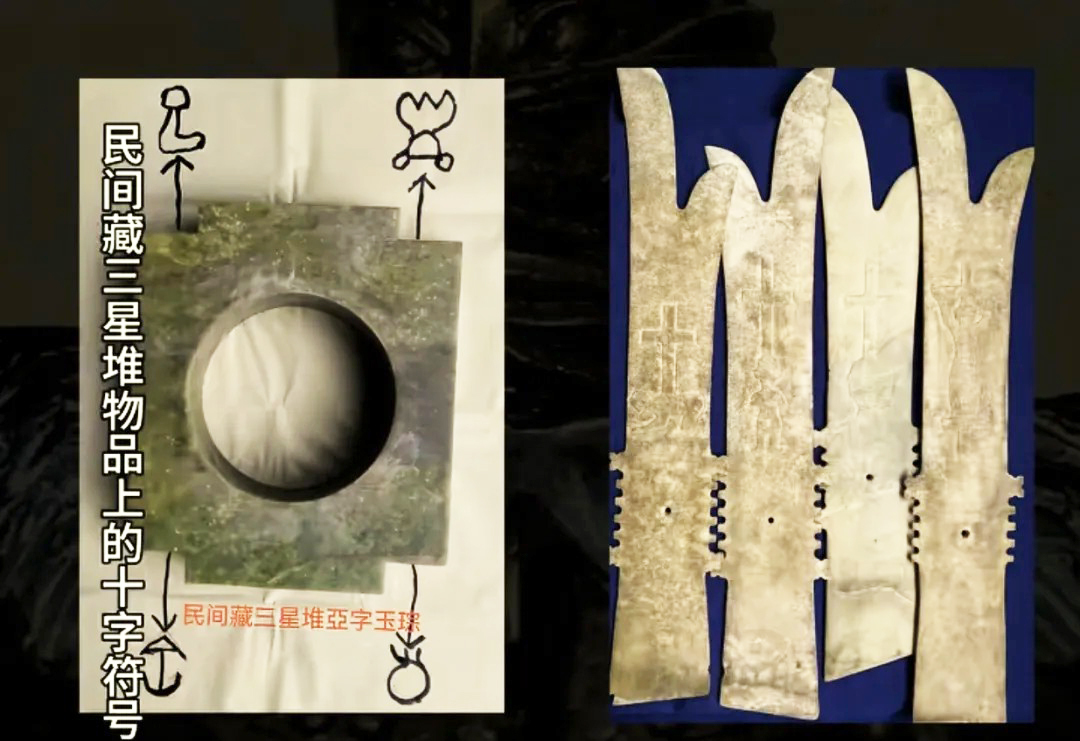

第二,不应忽视民间收藏的文物。三星堆在正式发掘之前,早有当地民众偶然发现器物,其时间远早于上世纪八十年代的官方挖掘。如果仅以博物馆是否收藏作为判定标准,那么这些早年被发现的遗物该如何看待?因此,我们不仅应研究馆藏与遗址出土器物,也应当正视民间收藏,进行甄别与研究,而非一概否定。从逻辑上讲,三星堆的遗物不可能仅局限于近期发掘所得,民间所藏的存在具有其合理性,它们可能承载着尚未被揭示的历史信息。

民间藏品(来自网络)

本文观点提出,三星堆可能并非中原文明的边缘分支,而是华夏文明在夏商时期的重要中心之一。这一观点对传统的“中原中心论”构成了重大挑战,并尝试通过一套文化地理标准的分析,将古蜀地区纳入华夏文明起源的核心叙事框架。该论述为理解中华文明起源提供了值得重视的新视角,但其核心论点在学术界仍属探索性假说,有待更多考古发现与研究进一步验证。

评论列表