演员闫学晶在直播里说,她32岁的儿子一年就挣几十万,可家里一年得花百八十万才能转得动。 这话一出,网上立马炸了锅。“百八十万”这个数字,像一块石头砸进了平静的水面。 2025年12月29日,“演员闫学晶哭穷引争议”这个话题直接冲上了热搜榜。

很多网友觉得不可思议,年收入几十万还叫穷? 但闫学晶的语气里满是担忧,她说儿子和儿媳妇加起来年收入不到四十万,这日子实在撑不下去。 一边是明星母亲的光环,一边是儿子捉襟见肘的账本,这场直播瞬间撕开了一道裂缝。

闫学晶在直播中透露,她的儿子林傲霏已经32岁,结婚有了孩子。 作为一个演员,林傲霏“一个戏就挣个几十万块钱”,但这样的机会并不是每年都有。 他的妻子是一名音乐剧演员,行业收入普遍不高。

闫学晶估算,小两口每年的总收入加起来还不到40万元人民币。 然而,根据她的说法,在北京维持一个家庭的运转,一年需要“百八十万元”的开销。 这个数字包括了孩子的教育、家庭的日常消费、住房以及社交等各项支出。

闫学晶进一步解释,儿子如果坚持在电视剧行业里发展,会感到非常艰难,压力巨大。 她提到了另一个出路,就是去横店闯一闯,可能指的是转向拍摄节奏更快、机会更多的网剧或电影。

她的言语间充满了对儿子事业的焦虑和对家庭经济状况的无奈。这场直播的内容被网友录制并传播开来,迅速引发了广泛的关注和讨论。 许多人开始计算,一个家庭一年是否真的需要如此高昂的费用。

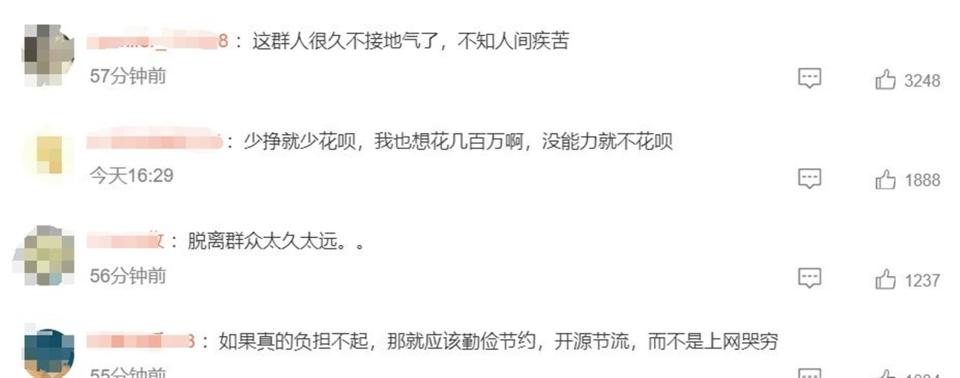

网友的质疑声铺天盖地。 一部分网友认为,年收入几十万在中国已经属于高收入群体,远超普通工薪阶层。 他们无法理解这种“哭穷”行为,觉得这是明星家庭不食人间烟火的表现。

有网友评论道:“几十万年收入还叫苦,让年收入几万的人怎么活? ”另一部分网友则试图理解,认为在北京这样的超大城市,高消费、高房价背景下,养孩子、供房子、维持一定的生活水准,百万开销或许并非天方夜谭。但这两种观点激烈碰撞,使得争议持续升温。

与此同时,闫学晶本人的背景被媒体和网友深入挖掘。 公开资料显示,闫学晶出生于1972年,是知名的二人转表演艺术家,还是海军政治部文工团的一级演员。 她的演艺事业成功,拥有广泛的观众基础。

商业查询信息显示,闫学晶名下关联着两家开业状态的企业,分别是北京春蓝文化传媒有限公司和三亚春蓝文化传媒合伙企业。 这两家企业均为她与儿子林傲霏共同合作投资成立。

儿子林傲霏名下则关联着三家企业,除了与母亲合作的两家,还有一家三亚傲尔迪翰电子商务合伙企业。 这些商业布局显示,这个家庭并非仅有演艺收入。 此外,闫学晶在新兴的短视频平台上也颇为活跃。

数据显示,她的账号拥有超过360万粉丝,商业价值不菲。 其短视频广告的预估报价令人侧目:1至20秒视频报价7.3万元,21至60秒报价9.4万元,60秒以上则高达12万元。 这意味着,她可能通过几次简单的广告合作,就能获得儿子一年辛苦拍戏的收入。

一面是母亲在直播中为儿子的经济状况忧心忡忡,另一面是母子联手经营的公司和母亲本人轻松获取高额广告收入的能力。 这种反差成为了争议的核心。 人们不禁想问,母亲是否能够直接给予儿子经济支持?

家庭的财务状况究竟是如何统筹的? 所谓“百八十万”的开支具体包含哪些项目? 是否包含了较高的、非必需的生活品质追求?这些问题都没有在直播中得到答案,反而让事件变得更加扑朔迷离。

回顾娱乐圈,类似“哭穷”或“诉苦”的事件并非孤例。 有些明星曾因抱怨收入下降、工作辛苦而引发公众反感,被批评为“卖惨”。 公众似乎形成了一种复杂的心理:既崇拜明星的光鲜亮丽,又无法接受他们抱怨物质上的困难。

闫学晶此次的言论,正好触及了这条敏感的神经。 她的演员身份和母亲身份交织在一起,让事件超越了简单的家庭账本讨论,上升到了公众人物该如何表达私生活困境的层面。

媒体的报道则相对克制,引述了闫学晶的直播内容和她以及儿子的商业关联信息,并未做出明确的价值判断。 但这种客观陈述本身,已经提供了足够多的对比素材。

儿子拍戏收入的不稳定,与母亲短视频广告收入的相对稳定和丰厚;普通家庭对几十万年收入的羡慕,与这个家庭对百万开支的焦虑。 所有这些元素交织在一起,构成了一幅极具张力的社会图景。

事件发酵过程中,也有声音开始分析演员行业的收入结构。 一个戏几十万,听起来不少,但扣除税金、团队分成、个人包装成本后,到手可能大幅缩水。 并且,演员工作具有极大的不稳定性,可能今年有戏拍,明年就无戏可接。

这种“手停口停”的职业焦虑,或许是闫学晶真正想表达的内容。 但“百八十万”这个具体数字,过于扎眼,几乎掩盖了其他所有信息,成为了众矢之的。

在这场争议里,没有赢家。 闫学晶的初衷可能是心疼儿子,为他的事业前景感到着急,但公开谈论具体数字却引发了意想不到的舆论风暴。

她的儿子林傲霏也被推到了风口浪尖,私人财务状况成为公共谈资。 而围观的大众,则在一次次争议中,反复校准着自己对“财富”“贫困”和“公平”的认知。 每个人都在用自己的生活尺度,去衡量另一个截然不同世界的悲喜。

那么,一个核心的问题依然悬而未决:当一位成功的母亲,看着她成年的儿子在同一个行业里挣扎,她的“哭穷”究竟是在陈述客观事实,还是在传递一种跨越代际的焦虑? 而公众的愤怒,究竟是针对那个遥不可及的“百八十万”数字,还是针对一种被感知到的、资源分配不均下的无力感?