1928年,当董作宾带领中央研究院历史语言研究所的考古队在安阳小屯村的田野挖出有字甲骨时,他可能并未意识到,自己即将触动的不仅是一个王朝的地下档案,更是两千年来关于"商"与"殷"的命名传统。

那些刻在龟甲兽骨上的符号,都指向一个事实:这片土地的主人,从未在自己绵延五百余年的统治中,将国家称为"殷"。

自司马迁《史记》以"殷本纪"为纲,班固《汉书》承袭其说,后世史籍无不将盘庚迁都为商朝历史的转折点,认为自此"商"改号"殷"。这一观点甚至渗透到现代历史教科书中,成为通识。

然而,在已出土的约十几万片甲骨中,商人自称"入商""天邑商""大邑商""中商",却无一见"入殷"或"天邑殷"之用例。

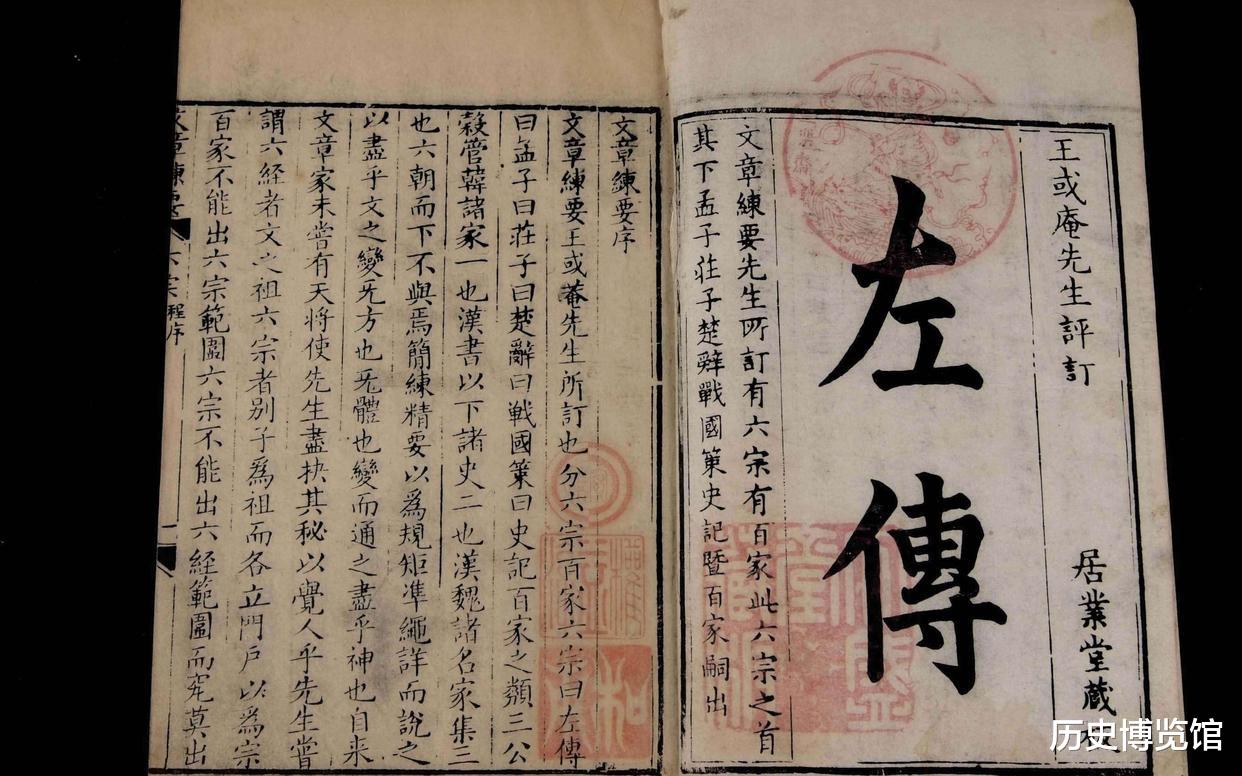

罗振玉在1915年出版的《殷墟书契考释》中,王国维在1917年发表的《殷卜辞中所见先公先王考》中,均系统梳理了卜辞中的国族称谓,结论明确:甲骨文中"商"是国号专称,"殷"字几乎不涉国族意义。

这一学术发现,将一个尖锐的问题摆在了历史研究者面前:如果商人从不自称为"殷",那么"殷商"这个流传千年的称谓,究竟是如何形成的?

一、文献中的断裂层

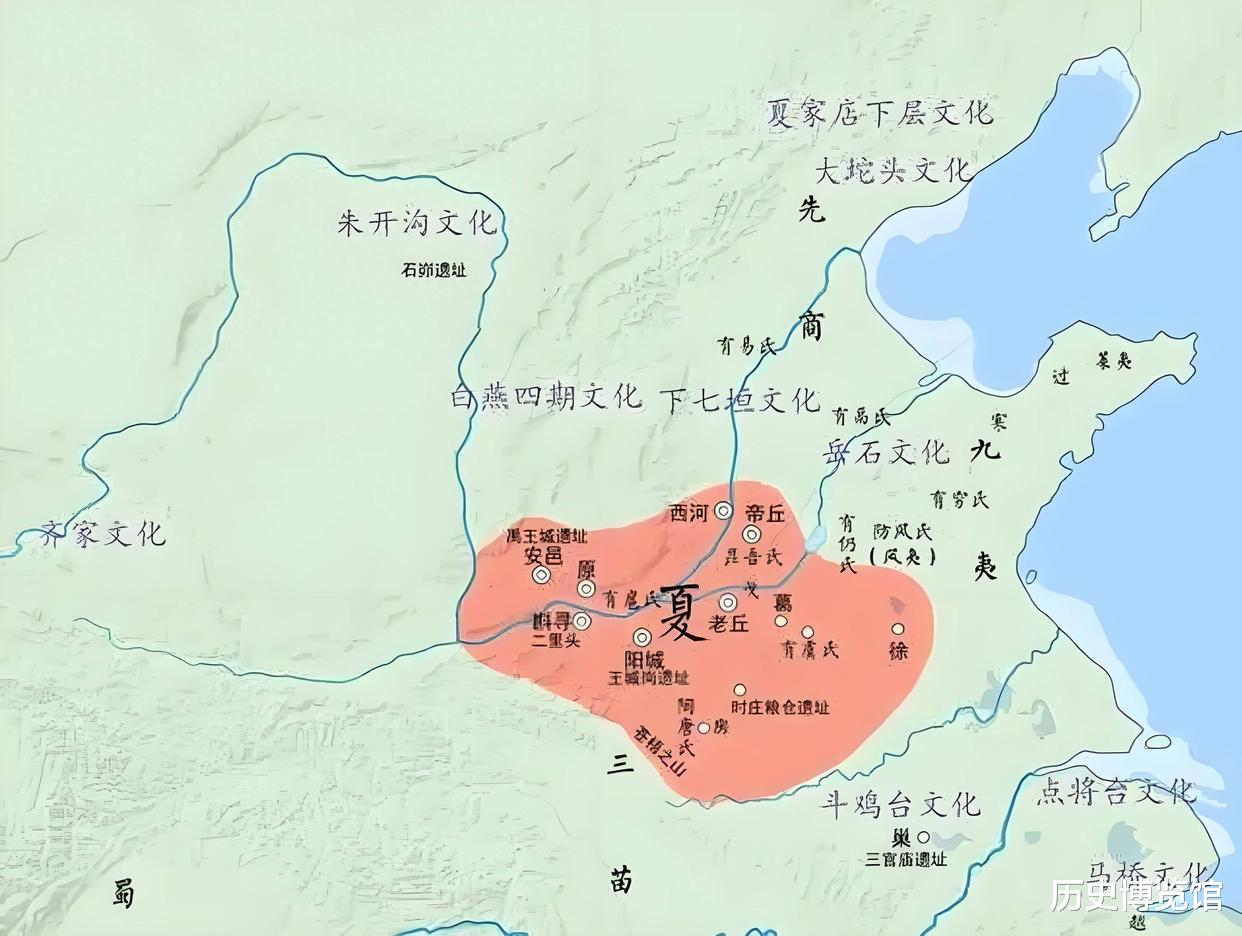

要理解这一称谓错位,必须回到史料生成的具体时空语境。商朝自仲丁以降,历经"九世之乱",王室频繁迁都,或居嚣,或居相,或居邢,国号始终未改。迁都改号之说,在商代自身历史中找不到任何先例。

同样,周人自岐山周原东迁丰镐,再至成周,国号"周"亦未因都邑迁移而更变。

历史逻辑表明,在华夏早期国家传统中,国号是超越地理空间的政治与文化标识,迁都从来不是改易国号的充分条件。

既然《史记·殷本纪》的命名并非基于"迁殷改号"的史实,司马迁为何以"殷"为篇名?

细读文本可见,太史公在叙事中虽有"殷道复兴"等语,但在涉及商人视角时,仍多用"商"字,而当涉及周人视角时,则用“殷”字。

司马迁身处西汉,其史料来源多为周代遗文,尤其是战国至秦汉子书,这些文本已普遍以"殷"指代商朝。

太史公以"殷本纪"命名,实则是以当时通行的习惯性称谓标题,而非复原商代本名。

这种"后世追称"的现象,在史学编纂中本属常态,却因《史记》的经典地位而被后世误读为当时实录。

西周文献中称谓的演变轨迹,为破解这一谜题提供了关键的时间坐标。

武王伐纣时所作的《尚书·牧誓》,通篇未见"殷"字。西周早期青铜器铭文更为直接:利簋铭文"武王征商",何尊铭文"唯武王既克大邑商",康侯簋铭文"王来伐商邑",无一例外使用"商"字。

这些铭文铸于当时,是最为可信的一手材料,表明西周建立之初,周人官方文书与重大历史记述中,前朝国号明确记为"商"。

称谓的转变节点出现在西周中期。目前所见西周金文中,涉及国名的部分,时代在穆王以前者均作"商",共王、懿王之后,"殷"字作为国名代称的用例才零星出现。

《诗经·大雅·文王》篇"殷之未丧师,克配上帝",《尚书·康诰》"天乃大命文王殪戎殷",这些文本的成文年代虽存争议,但其语言风格与思想内涵多指向西周中晚期。

综合分析,从"商"到"殷"的称谓转换,大致发生在西周共王、懿王之后,即西周中期偏晚阶段。这一时间点,距离商朝灭亡已逾百年,距离周初分封也已过去数代。

二、"殷"字的原始档案

甲骨文中"殷"字的实际用例,进一步排除了其作为国号的可能性。

甲骨文中"殷"字出现频率极低,可确认的完整辞例不足十见,且多与"衣(殷)祭"相关,这是一种特定的祭祀名称。个别残辞中"殷"字孤立无句,无法确定其具体含义。

从字形演变看,"殷"字从"殳"从"身",本义与盛大、众多相关。《说文解字》释"殷"为"作乐之盛",段玉裁注引《易·豫》卦"先王以作乐崇德,殷荐之上帝",其本义恐与音乐、祭仪的规模盛大有关。

在商代语境中,"殷"可能是一个描述性词汇,或特指某种祭祀仪式,但从未上升为国族专称。

西周金文中"殷"字用法呈现多样性。早期铭文中,"殷"多用作形容词,如"殷祀"指盛大的祭祀。克盂铭文有"殷人"一词,指代商朝遗民,但这里的"殷"系族群称谓,非国号。

西周中期后,"殷"开始在某些文献中指代前朝,但使用场景多涉及历史教训的总结。《尚书·酒诰》中周公以商亡为鉴,告诫康叔"人无于水监,当于民监,今惟殷坠厥命",这里的"殷"明显承载了一种政治警示功能。

值得注意的是,即使在周代文献中,"殷"与"商"的混用现象也长期存在,二者并非简单的替代关系,而是在不同语境中各有侧重。"商"多用于指代地理概念(如商墟)或延续的商族后裔(如宋国),"殷"则更多用于指代已灭亡的商王朝这一政治实体。

三、政治表达与历史记忆的塑造

周人为何要在西周中期后逐渐采用"殷"这一称谓?学界目前有三种主要解释路径。

第一种是方言或族群称谓差异说。有学者提出,"殷"可能是商人旧都一带的方言自称或周原地区对商人的他称。

商朝核心区域在今河南东部、山东西部一带,周人起自关中平原,两地语言本有差异。

周初分封时,周公封微子启于宋以续商祀,宋国位于商王畿旧地,其地可能保留有"殷"的方言用法。

周人作为统治者,可能吸收了当地的称谓习惯,以"殷"专指商朝旧地与遗民。

这种说法虽缺乏直接文献证据,但符合语言接触与地域文化差异的一般规律。

第二种是政治区分说,更具解释力。周灭商后,采取"兴灭国,继绝世"的策略,封微子启于宋,允许商王室宗脉延续祭祀。

这一政治安排形成了特殊局面:宋国作为商后裔,其国名、族名自然为"商",而周人需要在与宋国交往及叙述历史时,区分当下存续的"商"(宋国)与已成为历史的商王朝。

使用"殷"指代后者,是一种清晰而有效的政治表达。这一解释得到《左传》等文献支持。《左传·昭公元年》载"孝惠娶于商",杜预注:"商,宋也。"

可见春秋时期"商"仍被用来指代宋国,说明"商"作为国族名号在亡国后依然延续。周人使用"殷"指代前朝,避免了与宋国"商"名的混淆,体现了政治上的精细考量。

第三种是历史教训说,强调周人通过"殷"的称谓强化"殷鉴不远"的历史意识。

西周中期后,随着周王室统治的稳定,总结历史经验、构建意识形态成为需求。

商朝的灭亡作为最近的历史巨变,成为周人政治论述的核心素材。通过将前朝固定称为"殷",周人在每次提及这一名称时,都唤醒"殷坠厥命"的历史记忆,以此告诫宗室与诸侯。

这种解释与西周中期后文献中大量出现的"殷鉴"话语相吻合。《诗经·大雅·荡》篇"殷鉴不远,在夏后之世",虽未直书"殷"为国名,但已将"殷"作为历史教训的符号。

不过,需要谨慎的是,"殷"字本身未必是周人刻意构造的贬义词。从字形本义看,"殷"并无负面含义,其作为国名代称的流行,更可能是习惯性用法逐渐固化,进而承载了政治与历史记忆的双重功能。

综合三种说法,可以勾勒出一个层次分明的图景:周初继承商代旧称,以"商"指代前朝;随着分封宋国,为区分当下"商"(宋)与历史"商"(前朝),周人开始采用"殷"这一称谓;西周中期后,随着历史意识的强化与意识形态建构的需求,"殷"作为前朝代称被固定下来,并注入了"殷鉴"的政治内涵。

这一过程并非顶层设计的结果,而是政治实践、语言习惯与历史记忆互动的产物。

四、历史之名与名之历史

至此,一个流传千年的称谓之谜得以澄清:商人从未自称"殷","殷商"是周代中期以后对前朝的习称,其流行与周人的政治表达、族群区分及历史反思密切相关。

这一结论不仅关乎一个字眼的考订,更触及历史记忆如何被建构与传承的深层问题。

值得注意的是,周人对商朝的称呼,经历了从"商"到"殷"的演变,但"商"作为国族名号并未消失。宋国直至春秋仍自称"商",《左传·襄公九年》"商主大火",即是宋国自称的证据。

灭国之后,国号仍被后裔沿用,这一现象在中国历史上并不罕见。周人通过"殷"与"商"的区分,既承认了商作为"大国"的历史地位,又维护了自身正统性,体现了早期华夏文明在政治表达上的细腻与成熟。

这一称谓演变的过程,也揭示了传世文献与出土文献之间的复杂关系。司马迁以"殷本纪"为名,并非史实错误,而是忠实地记录了他所处时代的习惯性称谓。

其问题在于后世将这一后世追称当作当时实录,造成了历史认知的错位。

这正是王国维所倡导的"二重证据法"的价值所在——只有将纸上材料与地下材料相互参证,才能穿透文献层累的迷雾,接近历史实相。

更深层的疑问在于周代之前。商朝如何称呼夏代?

甲骨文中未见"夏"字,仅有一片商遗民甲骨提到"西邑",有学者推测可能指夏都,但材料孤零,无法构成确证。

如果商人不称前朝为"夏",那么周代文献中"夏"的称谓又是从何而来?这是否意味着,周人不仅对商代称谓进行了重构,也对更早的历史记忆进行了系统性整合?

历史名号在传承中的缺失、转换与再造,提示我们:我们今天所使用的历史概念,或许许多都是后世层累建构的结果。那些看似稳固的朝代名称,其背后可能隐藏着复杂的政治选择与记忆博弈。

评论列表