文|晓得

编辑|晓得

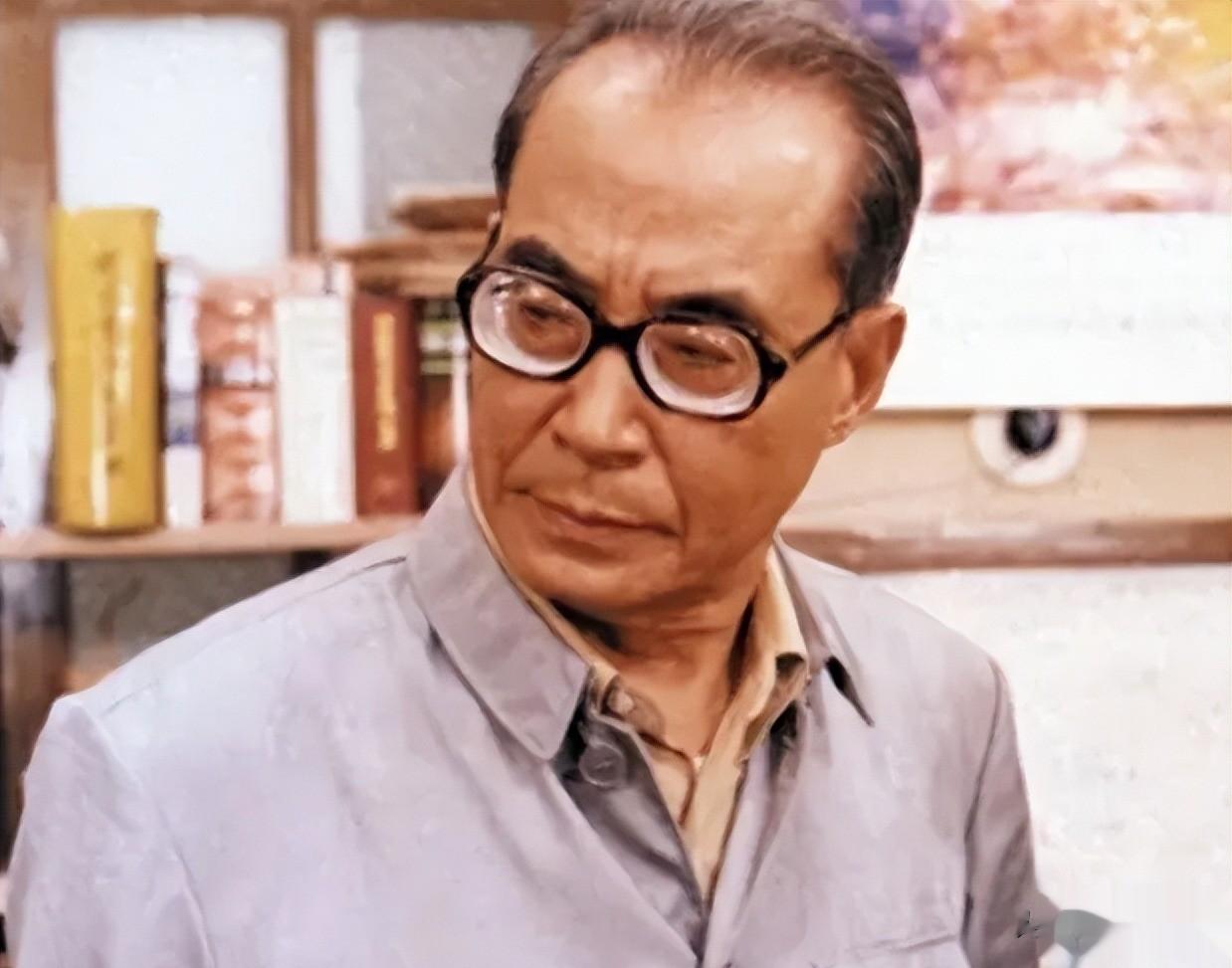

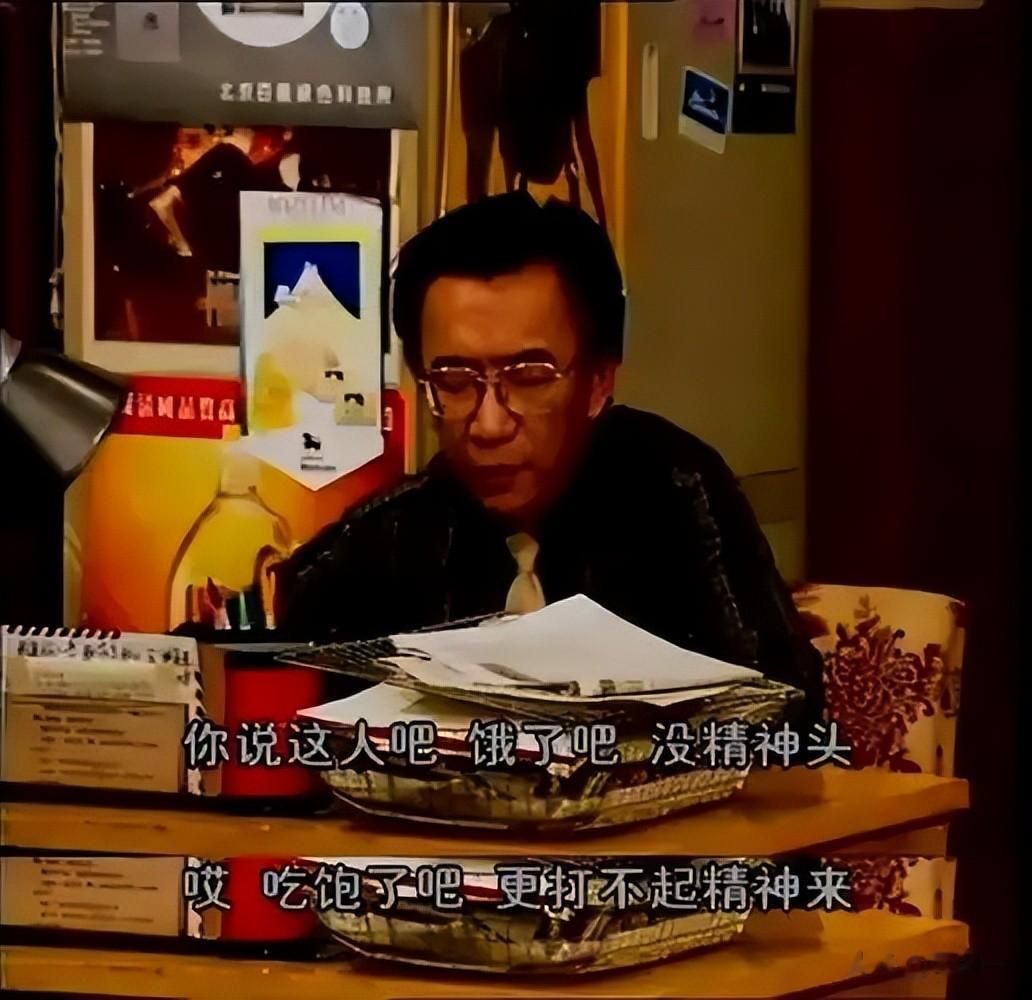

荧幕上,他是《编辑部的故事》中家喻户晓的“刘书友”,笑傲荧屏,带给亿万观众欢笑,然而笑声背后,尽是无尽的凄凉。

他本出身书香门第,却为演戏偷偷改了个“假名”入行;他曾与世界冠军轰动联姻,却短短三年即散;演了一辈子的戏,当年是人人认识,晚年却在养老院孤寂离世,身边仅有几件旧物。

一代名角,为何最终背影如此孤独?究竟是性格孤僻?还是真为艺术献祭了全部?

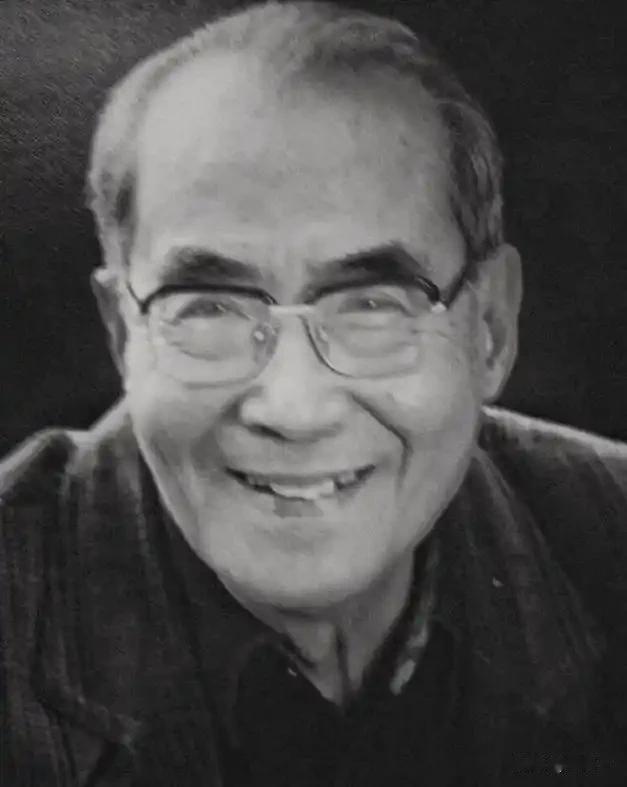

万千笑声后的孤寂2007年11月,北京凛冽的秋风带着刺骨寒意,无情地扫过通州一家并不显眼的养老院,就在这萧瑟的氛围中,一位老人安详地走了。

当护工与亲属整理他的遗物时,眼前的一幕令人倍感心酸,全部家当仅有几件洗得发白的旧衣裳,一堆被翻得卷边破碎的剧本,还有那副在《编辑部的故事》里让他名满天下的道具旧眼镜。

这种寒酸与他生前的盛名相比,形成了一种足以让任何了解他的人都感到脊背发凉的反差。

回想十几年前,当《编辑部的故事》在全国各大电视台轮番热播、收视率居高不下时,他是那个让观众恨得牙根痒痒、却又笑得前仰后合的“刘书友”。

他在剧组里别出心裁地给自己“加戏”,挂鸟笼时的悠闲、嗑瓜子时的琐碎、还有用食指推那副厚重眼镜时的算计。

每一个细微的肢体语言,都把一个小知识分子骨子里的怯懦、鸡贼和市侩刻画得入木三分,仿佛那个人物就活在我们身边。

那个年代,走在大街小巷,人们见到他都会亲切地喊一声“刘书友”,那是属于一个演员最荣耀的高光时刻。

然而,当命运的镜头拉回到现实的2007年,没有了镁光灯的追逐,只剩下惨白的床单陪伴。

当无数观众还在看着电视台重播的剧集哈哈大笑时,那个制造了这些笑声的人,却在无人知晓的角落里,孤独地咽下了最后一口气。

这种“热闹是你们的,我什么都没有”的巨大撕裂感,比他演过的任何一部悲情话剧都要来得更加残酷和真实。

在他离世后的第九天,媒体才迟钝地发出了豆腐块大小的讣告,仿佛他的离去只是风吹落了一片叶子。

而此时,早已与他分道扬镳的前妻,那位大名鼎鼎的世界冠军邱钟惠,正忙碌于她的商业帝国,在那片属于她的赛场上继续着另一种辉煌。

两个曾经最亲密的人,一个在商海里因为“世界冠军”的光环而被众星捧月,另一个在养老院里因为“性格孤僻”而被世界遗忘。

这不仅仅是一位老演员的凄凉离世,更像是一个时代的隐喻,那些真正将心血熬成戏魂的人,往往在人生落幕时,连一个体面的谢幕机会都难以寻得。

究竟为何张瞳的晚年会这般凄凉?为何直到临终连个知冷知热的老伴儿都没有?

这一切的根源,还得从那个伴随了他一生的“假名字”开始追溯。

被戏瘾改写的人生

被戏瘾改写的人生与其说是他被动选择了孤独,倒不如说是他为了戏,主动“谋杀”了世俗眼中的幸福。

1944年,在天津喧闹的码头,一个名叫张子伟的21岁青年,站在剧团报名表前瑟瑟发抖,他出身于显赫的书香门第,祖父是前清秀才,父亲更是北大教授。

在那个年代传统大家族的观念里,演戏属于“下九流”,是败坏门风、丢人现眼的勾当。

守寡的母亲含辛茹苦将他养大,一心指望他能读书做官,光耀门楣,但这个年轻人,看着舞台上那束追光,就像飞蛾看到了烈火,早已按捺不住内心的躁动。

他颤抖着手,在报名表上郑重写下了两个字:“张瞳”。

那是他给自己捏造的“假身份”,寓意着“眼中有光,心中有戏”,从那一刻起,世俗意义上的“张子伟”死了,活下来的是那个不疯魔不成活的“戏痴”张瞳。

为了瞒住母亲,每次报纸上刊登演出预告,他都会像做贼一样,偷偷把印有演员名单的那一角撕掉,生怕母亲看到那个名字。

这种“欺骗”,是他为了梦想付出的第一笔沉重代价,而他为艺术付出的第二笔代价,则是他的婚姻。

1964年,41岁的“话剧小王子”张瞳,遇到了29岁的乒乓球世界冠军邱钟惠,这本该是一段“文体两开花”、羡煞旁人的神仙眷侣。

婚礼上,镁光灯闪烁,一个是北京人艺的台柱子,一个是为国争光的体育骄傲,但这种表面的光鲜亮丽,就像美丽的肥皂泡,经不起现实生活的轻轻一戳。

婚后的日子,不是琴棋书画的浪漫,而是两个“事业狂”之间无休止的冷战与疏离。

邱钟惠是拿金牌的性格,要强、拼搏、争分夺秒;张瞳是磨戏的性格,敏感、细腻、沉浸自我,当“金牌”撞上“剧本”,家里便荡然无存了烟火气。

张瞳排完《蔡文姬》回家已是深夜,家里冷锅冷灶;邱钟惠集训归来疲惫不堪,只想倒头就睡。

那个家,活生生变成了一个仅仅用来睡觉的高级旅馆。

他把所有的情感都给了角色,生活里,反倒成了一个感情的穷人。

3年后,这段备受瞩目的婚姻终究宣告破裂。儿子判给了母亲,张瞳只身一人回到了那间充满剧本霉味的单身宿舍。

从此,他再未娶妻。

那个“假名字”仿佛成了一道无法破解的谶语,他只能活在戏里,一旦回到现实,他就是那个被剥离了社会关系的、多余的人。

如果说早年的孤独尚有被迫的成分,那么晚年的孤独,则完全是张瞳对艺术的一种“主动献祭”。

以血肉之躯为角色献祭我们常说,性格决定命运,但在张瞳身上,却是“角色吞噬了自我”。

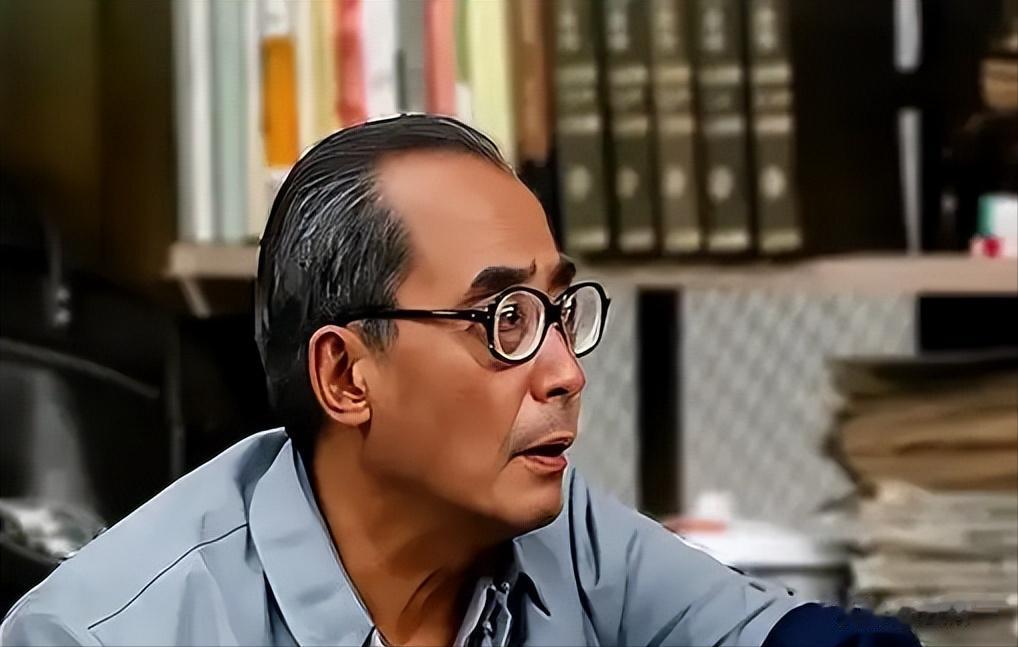

为了演好《编辑部的故事》里的刘书友,那个畏首畏尾、斤斤计较的知识分子,张瞳把自己关在书房里整整3天。

出来的时候,他对导演说:“我要换一副眼镜,度数要更深,镜框要更旧。”因为度数越深,越能演出那种想看清世界又怕被世界看清的矛盾感。

那一刻,他像变了个人,眼神变得游移不定,肩膀习惯性地缩着。

他甚至把自己那件拍戏穿的灰色中山装一直留到了晚年,仿佛那个“刘书友”一直寄生在他的身体里,从未真正离开。

这种“人戏不分”的境界,成就了艺术的高度,却彻底摧毁了生活的温度。

同样是拥有名号的演员,你看如今那些所谓的流量明星,戏里是面瘫,戏外却是人精。他们把演戏当通告,把生活当秀场,赚得盆满钵满,前呼后拥。

而张瞳呢?他把生活过成了寡淡的白开水,把所有的浓烈情感都倒进了角色的酒杯里。

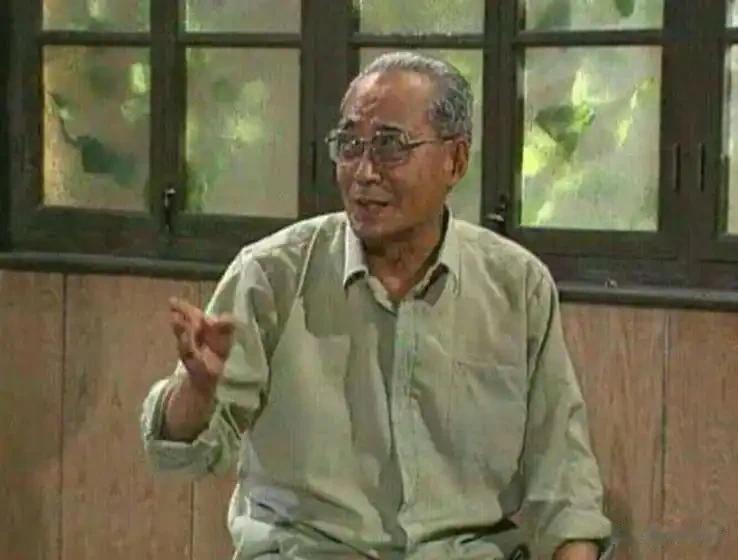

在史家胡同56号院的最后时光里,腿脚不便的他很少下楼,邻居们经常看到一个佝偻的身影孤零零地坐在窗前。

春天看院子里的老槐树发芽,秋天看落叶归根,日复一日。

房间里那一面墙的书柜,塞满了他一生的心血,《茶馆》的封皮被翻得稀烂,《雷雨》的内页发黄变脆,那些密密麻麻的批注,是他与这个世界唯一的对话方式。

观众满怀期待地打开电视,看到一个个鲜活的角色时不知道,这些角色的背后,是一个老人用60年的孤独熬出来的“药渣”。

他像是一支燃烧的蜡烛,为了让屏幕上的人影晃动得更真实,不惜把自己彻底燃烧成灰烬。

这种近乎笨拙的“匠人精神”,在如今这个浮躁的、流水线式造星的时代,显得格格不入,甚至有些“傻”。

但他傻得可爱,傻得让人心疼。

因为他心里清楚,名字可以是假的,但戏,必须是真的。

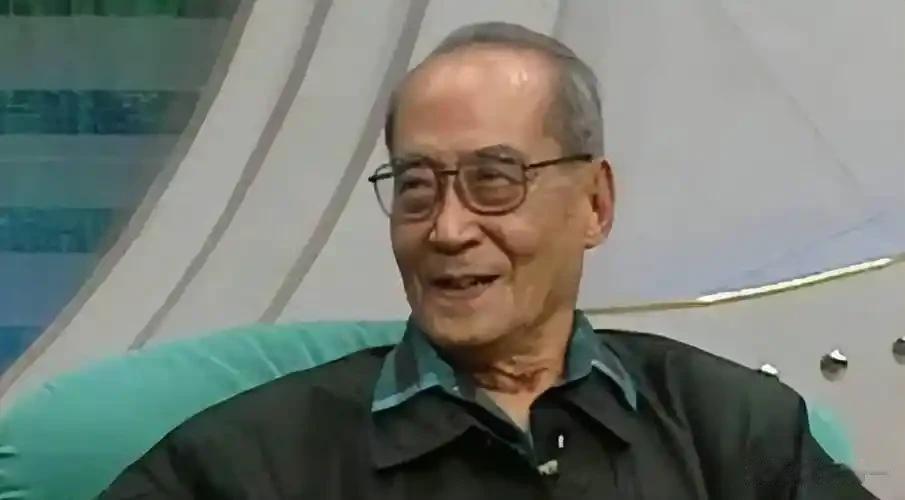

笔者以为张瞳的一生,就像一场永远没有谢幕的独角戏。

他用“张瞳”这个名字,在舞台上活过了几百种精彩纷呈的人生,却把那个叫“张子伟”的自己,弄丢在了岁月的风尘里,再也找不回来。

也许,对于真正纯粹的艺术家来说,孤独从来不是惩罚,而是一枚隐形的勋章。

在这个喧嚣浮躁的时代,愿我们都能读懂那份窗前孤影背后的沉重分量——那不仅仅是对职业的敬畏,更是对生命极致燃烧后的另一种成全。

当唐铁嘴还在茶馆里算命,当刘书友还在编辑部里推着眼镜,那个创造了他们的老人,是否已在另一个世界,找到了属于自己的那束光?

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

信息来源: