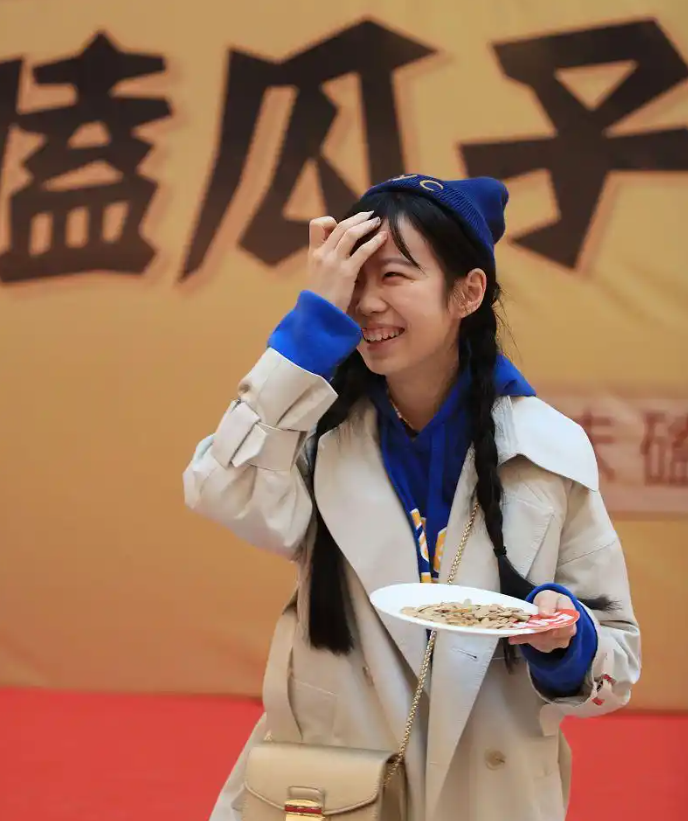

从东北的火炕到岭南的茶桌,

从西北的窑洞到江南的厅堂

——甭管天南地北,只要春节的鞭炮一响,

你家我家他家的茶几上,

准保少不了一样东西:一盘瓜子。

它不像鸡鸭鱼肉那样硬核,

也不如糖果糕点那般甜腻,

可偏偏就是这最不起眼的小零嘴,

成了中国人过年仪式里,那个谁也绕不开的“钉子户”。

丰子恺先生早把它封为“博士级”技艺,全世界独一份。

这小小的瓜子,究竟凭啥能统一全国人民的春节味蕾?

中国人嗑瓜子的瘾头,那是刻在骨子里的。

早在两千多年前的马王堆汉墓里,

就发现了保存完好的香瓜子,

老祖宗对瓜果的喜爱可见一斑。

到了北宋,

嗑瓜子已经和正月过年牢牢绑定,

成了岁时的标配。

明朝以前,西瓜子是绝对的“顶流”;

晚明时,漂洋过海来的南瓜子和葵花籽加入了战局;

到了清朝,瓜子彻底成了年节硬通货,

连圆明园的买卖街上都少不了它的叫卖声。

《红楼梦》里林黛玉“嗑着瓜子儿,

只管抿着嘴儿笑”的经典一幕,

更是给它镀上了一层文化滤镜。

民国时期,香气更足、

个头更大的葵花籽成功“登基”,

成了我们现在最熟悉的“香瓜子”。

这一路,瓜子从西域的驼铃声中走来,

穿过明清的市井喧嚷,

稳稳落在了千家万户的春节果盘里,

完成了一场跨越千年的“零食逆袭”。

二、瓜子地图:一把瓜子,嗑出南北江湖可别以为全国瓜子一个味儿!这小小的零嘴,

一落地到中国广阔的版图上,就立刻“入乡随俗”,

演出了百花齐放的江湖派系。

在东北,过年嗑瓜子,那叫一个“豪横”。

暖气烧得旺旺的屋里,一家人围坐,

嗑的可能是更硬核的榛子、松子,考验的是真牙口。

但无论嗑啥,那“咔吧”的脆响和热闹的闲聊,

就是年味最扎实的背景音。

到了江浙沪,画风立刻细腻起来。

这里的人们更钟情于小而香的南瓜籽,

指尖轻巧地一捏一嗑,瓜子仁完好落入掌心,

过程优雅得像在弹奏一曲《琵琶行》。

精巧,是江南年味的注脚。

而到了嗜麻嗜辣的四川盆地,

瓜子都能给你炒出火锅的酣畅感。

花椒与瓜子同炒,麻香直冲脑门,

一颗接一颗,根本停不下来,

恰如四川人热情爽朗、爱摆龙门阵的性格。

西北地区则可能偏爱原味炒制的西瓜子,个大饱满,

嗑起来自带一种粗犷的满足感;

广东福建的茶桌上,瓜子则常与一壶浓茶相伴,

是工夫茶歇间最适宜的茶点。

你看,就这么一把瓜子,

嗑出了东北的豪爽、江南的精致、

川渝的火辣、西北的质朴、岭南的闲适。

它像是一面镜子,照见的是各地民俗文化的气息和差异。

过年团聚,最怕什么?

最怕冷场和尴尬。瓜子,就是破解这场面的“神器”。

首先,它是一门“慢艺术”。

取壳、破壳、取仁,

这一套流程天然地贴合了春节“闲下来、聚起来”的慢节奏。

它“吃不饱、吃不厌、要剥壳”的特性,

完美填充了亲友围坐时,

那些需要被声音和动作填满的空白。

此起彼伏的“咔嗒”声,就像为家常闲聊打着轻快的拍子,

让话题在嗑壳的间隙自然流转,毫不费力。

其次,它是最高明的“社交货币”。

直接递糖果,可能还带点客气和生分。

但顺手抓一把瓜子分给身边的人:“来,嗑点瓜子!”

这个动作瞬间就拉近了距离,

充满了无需言说的亲密与随意。

大家一起嗑,手里有活儿,嘴里有味儿,

心里那点刚见面的生疏,

就在这一片“咔咔”声里消融了。

再者,它干净利落,绝不添乱。

比起剥核桃满手黑,吃花生掉红皮,

瓜子壳轻轻一扫就归入碟中,

不脏手、不黏腻,保持了春节家里该有的整洁体面。

在物资丰裕的今天,瓜子早已不是稀罕物,

但它这份参与团圆、润滑社交的“功能性”,却让它无可替代。

四、年味在变,瓜子为何永远是“守门员”?如今的年货市场,早已是全球化的大观园。

进口坚果、有机零食、无糖点心琳琅满目,

可为什么家家户户的春节茶几上,

依然会给瓜子留出最中心的那一亩三分地?

因为它早已超越了“零食”本身,

成了一种微小的、不可或缺的春节仪式。

它不争不抢,却始终在场。

年夜饭的丰盛是高潮,春晚的歌舞是伴奏,

而瓜子,则是贯穿始终的、细水长流的背景音与陪伴。

它连接着记忆。那熟悉的炒制香气和清脆响声,

是许多人童年关于“过年”最直观的感官记忆,

是刻在DNA里的年味识别码。

它象征着闲适。

春节假期,终于可以从忙碌中抽身,

而嗑瓜子这个“无事忙”的动作,

本身就是“闲暇”与“团聚”状态最外化的体现。

它更承载着人情,一把瓜子,嗑出的是团圆的热络,

是家常的温暖,是中国人对“在一起”这份情谊最朴素的表达。

结语:人间烟火气,最抚凡人心。

老祖宗说:“瓜子嗑出三十里,茶水喝出大道理。”

年夜饭会散场,春晚终会落幕,走亲访友也有一别。

但茶几上那盘瓜子,总会静静等着,

在守岁的深夜里,在拜年的寒暄中,

在你来我往的拿起与放下间,用最朴实的脆响,

串起中国人心中最人情、最热闹、也最有滋有味的中国年。

它嗑出的,是岁月的香,是团圆的笑,

是平凡日子里,最绵长的人间烟火。