先来做一个测试。

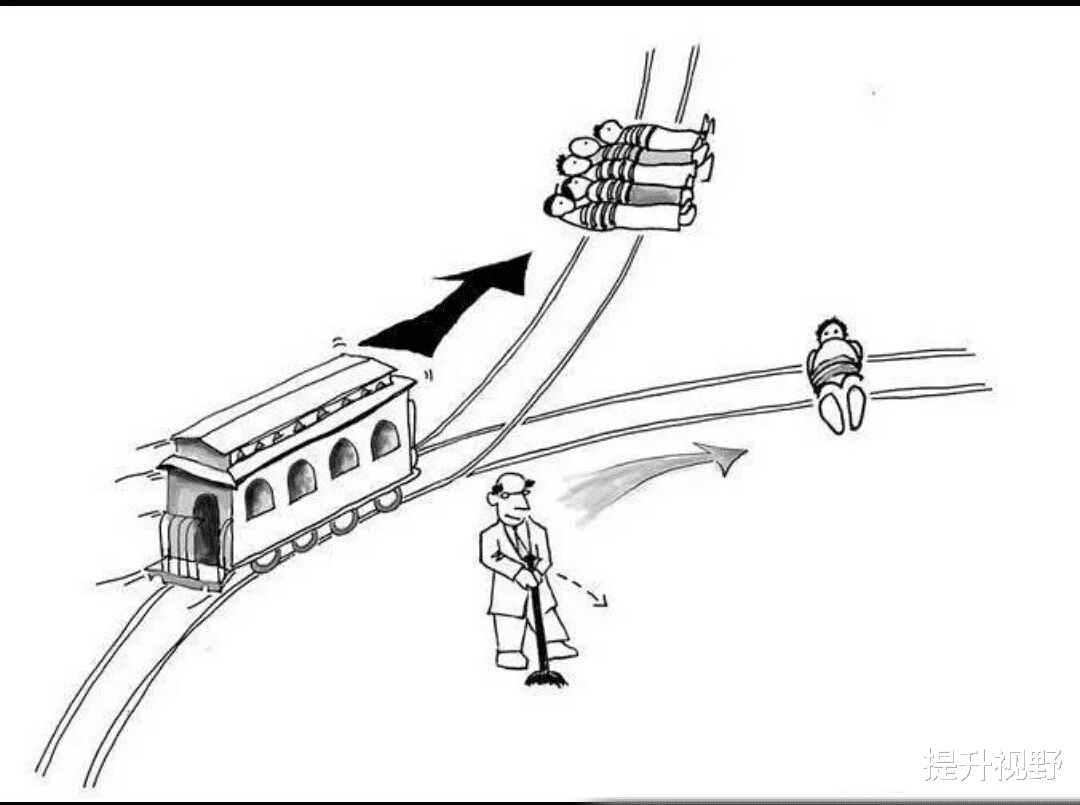

一辆失控的电车疾驰而来。轨道上有五个人被绑着,动弹不得。你站在道岔旁,手边有一个拉杆。如果你拉动拉杆,电车变道,冲向另一条轨道,那边只绑着一个人。

拉,还是不拉?

绝大多数人,包括你,大概率会选择拉。这道题看起来像是一道简单的数学题:五大于一。为了救五个,牺牲一个,虽然残忍,但似乎是“对”的。这就是功利主义的逻辑,也是我们现代社会运行的大部分基础——追求利益最大化。

好,现在把场景换一下。

还是那辆失控的电车,还是那五个倒霉鬼。但这次没有侧轨,你站在天桥上。你的身边站着一个超级大胖子。如果你把他推下去,他巨大的身躯(这是物理学假设)足以卡住电车,救下那五个人。当然,胖子会死。

推,还是不推?

这时候,大多数人会坚决地说:不推。

这就奇怪了。从数学上看,这依然是“一换五”。为什么拉拉杆是“对”的,推胖子就是“错”的?

因为在第一个场景里,你只是在处理系统故障。而在第二个场景里,你的大脑把你定义为一个“凶手”,你亲手杀了一个无辜的人。

这就引出了“对错”的第一个要点:距离感。

人类的道德感并不是普适的,它和距离成反比。如果那个牺牲者是一个抽象的数字,我们就能毫无心理负担地执行“正义”。但如果这个牺牲者就在你手边,你能感受到他皮肤的温度,你会尖叫道:住手!这是同类!

所以,对错在这里出现了裂痕。如果所谓的“对”,只是因为距离远近而改变,那么它还有什么客观性可言?

二为了搞清楚“对错”到底是从哪冒出来的,我们得去看一种令人作呕的生物:吸血蝙蝠。

这种生物每晚都要出去吸血。如果一只蝙蝠连续两晚吸不到血,它就会饿死。但是,狩猎这种事,运气成分很大。总有些蝙蝠运气不好,空手而归。

这时候,神奇的一幕发生了。那些吸饱了血的蝙蝠,会把自己胃里的血吐出来一部分,喂给那些快饿死的同伴。

这是因为它们善良吗?是因为它们信奉“蝙蝠上帝”吗?

不是。是因为博弈论。

科学家发现,吸血蝙蝠之间存在着一种严格的记账系统。今天我喂了你,明天我饿了,你必须喂我。如果你不喂,下次你饿的时候,我就看着你死。

这就叫“互惠利他主义”。

人类的道德,本质上就是这种机制的复杂升级版。

在远古的非洲大草原上,单个人类是极其脆弱的。我们没有尖牙利爪,跑得也不快。如果我想活下去,我必须依靠群体。

如果我抢了你的食物(错),你就会恨我,下次我有难你就不帮我,甚至你会联合其他人把我赶出部落。在那个时代,被赶出部落就等于死。

如果我分给你食物(对),你就会感激我,下次我有难你会帮我,我的基因就更有可能流传下去。

所以,所谓的“对”,其实就是有利于群体协作进而有利于个体基因延续的行为。所谓的“错”,就是破坏群体协作进而威胁个体生存的行为。

我们感受到的“内疚感”,其实是一种预警机制。它在警告你:你刚才的行为可能导致你社交性死亡,赶紧去道歉,赶紧去弥补,否则你就要完蛋了。

“良知”,原来只是恐惧的变种。

三现在你可能会反驳:不,我不相信。我有自由意志,我选择做好事是因为我高尚,不是因为我怕死。

那我们来讲一个真实的、令人毛骨悚然的病例。

2000年,美国弗吉尼亚州。一名40岁的小学老师,原本是所有人眼里的模范丈夫、好父亲。突然有一天,他开始收集儿童色情刊物,甚至试图猥亵自己的继女。

他被捕了。所有人都唾弃他,认为他是一个道德败坏的变态。他在法庭上承认自己无法控制那种冲动。就在他即将被判刑入狱的前夕,他突然感到剧烈的头痛,并晕倒了。

医生把他送进医院扫描,发现他的大脑里长了一个鸡蛋大小的肿瘤。

这个肿瘤压迫了他的眼眶额叶皮层。这个区域,恰恰是负责冲动控制和社会规范判断的。

医生切除了肿瘤。奇迹发生了。他的变态欲望瞬间消失了,他变回了那个温文尔雅的好男人。

然而,几个月后,他又开始收集那些糟糕的刊物。医生一检查,肿瘤复发了。再次切除,他再次变好。

这个案例狠狠地砸碎了我们对“道德责任”的认知。

如果一个人的“错”,仅仅是因为他的大脑里多了一块肉,或者少了几种神经递质,那么我们还有资格审判他吗?

如果你出生在那个人的身体里,长着同样的肿瘤,你会做得比他好吗?

答案是:不会。因为“你”就是你的大脑。大脑变了,你也变了。

这就引出了“对错”的第三个要点:生理局限性。

我们眼中的对错,建立在一个假设之上:每个人都是理性的、自由的代理人。但神经科学告诉我们,这个假设脆弱得像一张纸。

如果连选择本身都不完全受控,那对错的边界在哪里?

四假设你住在一个安静的小区。有一天,你发现新搬来的邻居正在院子里烤肉。香味四溢。你走过去打招呼,问他在烤什么。

他笑着说:“哦,这是我养了好几年的金毛,它老了,我就把它吃了,别浪费嘛。”

你会什么反应?你会感到反胃、愤怒。你会觉得这个人是个野蛮人,他在做一件绝对“错”的事。

但是,如果这个邻居是在烤一头他养了好几年的牛呢?你可能还会问他要一点孜然。

狗和牛,都是哺乳动物,都有痛觉,都有情感。为什么吃狗是道德沦丧,吃牛就是理所应当?

因为文化。

在印度,牛是神圣的,吃牛肉是极大的罪恶。在某些西方国家,吃马肉是禁忌。在伊斯兰文化里,猪是不洁的。

对错在这里变成了一种地理概念。

对错的第四个要点:群体共识的偶然性。

很多我们认为天经地义的道德规范,其实只是历史的偶然。如果历史的骰子换个滚法,也许今天我们就会认为“一夫一妻制”是野蛮的,或者认为“私有财产”是罪恶的。

五有些哲学家,比如康德,是个死心眼。他非常讨厌上面这些说法。他认为,对就是对,错就是错,必须有绝对的标准,不能看后果,也不能看心情。

他提出了一个概念叫“绝对命令”。其中最著名的一条规则是:你不能撒谎。永远不能。

现在我们来玩个游戏。

假设你生活在二战时期的德国。你藏了一家犹太人在你的地下室里。这时候,纳粹军官敲门了,问你:“你家藏了犹太人吗?”

如果你遵守康德的“绝对对错”,你必须说真话:“是的,在地下室。”然后犹太人全家被杀。

如果你想救人,你必须撒谎:“没有,长官。”

在这个场景下,撒谎(错的事)变成了救人(对的事)。说真话(对的事)变成了杀人(错的事)。

坚硬的道德教条在复杂的现实面前,瞬间碎成粉末。

世界太复杂了,复杂到没有任何一条简单的规则可以覆盖所有情况。当你试图用一个绝对的标准去衡量世界时,你往往会制造出更大的灾难。

那些历史上最大的悲剧,往往不是由坏人造成的,而是由那些坚信自己掌握了“绝对真理”、坚信自己正在做“绝对正确”之事的狂热分子造成的。

所以,对错的第五个要点:情境的奴隶。

脱离了具体的情境谈对错,就是在耍流氓。一把刀,在医生手里是救人的工具(对),在强盗手里是杀人的凶器(错)。行为本身没有颜色,是情境给它涂上了颜色。

六虽然“对错”在物理层面上不存在,它依然是真实的。就像“国家”、“金钱”、“法律”一样真实。

一张百元大钞,本质上只是一张印了画的纸。它之所以值一百块,是因为我们所有人都相信它值一百块。

“对错”也是一样。它是一个巨大的互主体性虚构故事。

我们所有人达成了一个沉默的协议:我们认为正义是存在的,我们认为善良是值得的,我们认为作恶是会受到惩罚的。

正是因为我们都相信了这个故事,人类才能突破邓巴数(一个人能维持的社交关系上限,大约150人)的限制,建立起数亿人协作的庞大社会。

如果你不相信“对错”,你就无法信任陌生人。你不敢在网上买东西,不敢把钱存进银行,不敢走夜路。社会会在一瞬间崩塌,退回到那个所有人对所有人开战的原始丛林。

所以,“对错”到底是什么?

它是人类为了抵抗混乱、抵抗虚无,而共同维护的一张安全网。

这个关于对与错的“选择”,就是人类尊严的全部所在。