这五十公斤(子弹),不是用来打羊子的,那是用来对付你们的。

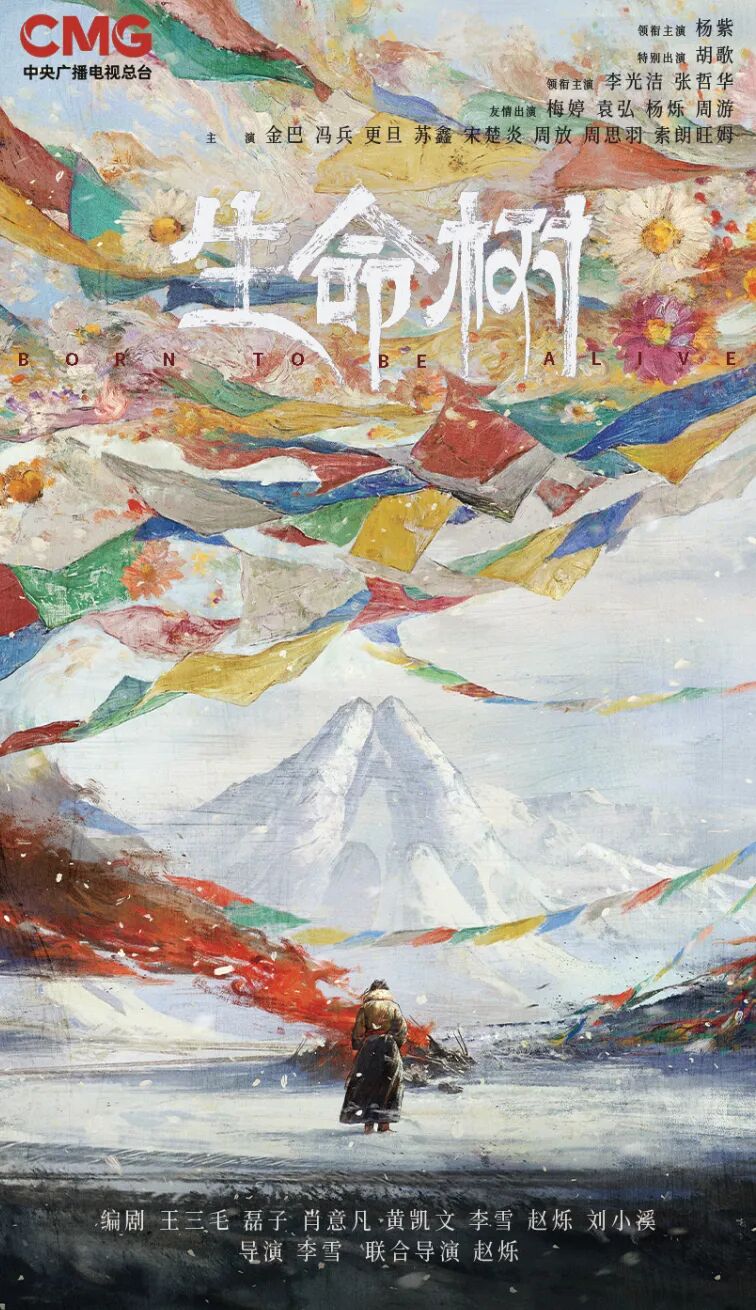

在青海高原呼啸的风雪与冰冷的枪声之间,还回荡着第三种声音——那是守护者沉重的呼吸,是理想与现实的剧烈碰撞,更是一个时代在生态天平上的艰难权衡与抉择。

《生命树》从不是一部单薄的环保颂歌,而是一张用近三十年时光精心织就的复杂音谱,镌刻下那些曾震耳欲聋、终又归于沉寂的呼喊,也藏着那些从未被真正倾听的低语。

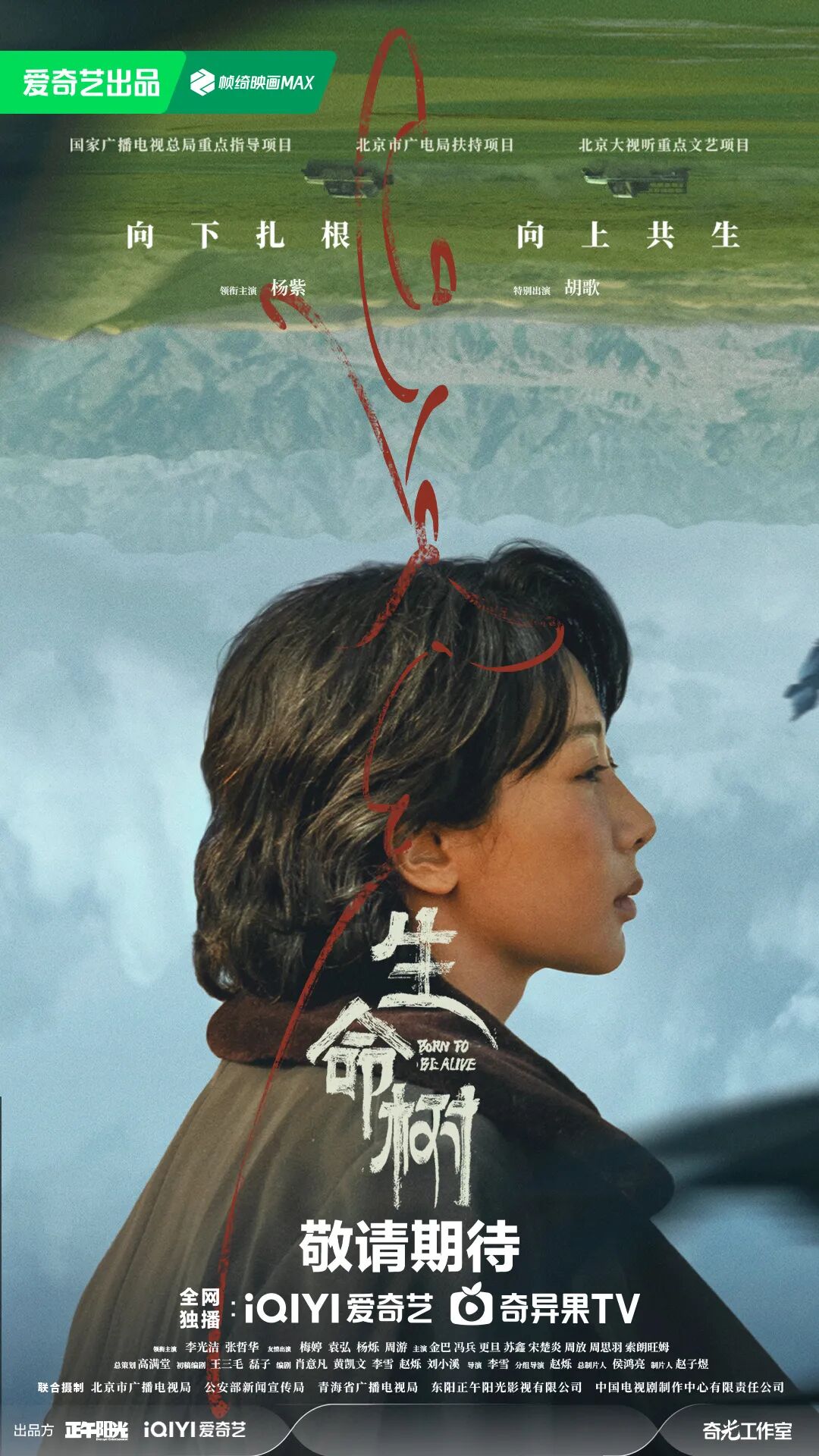

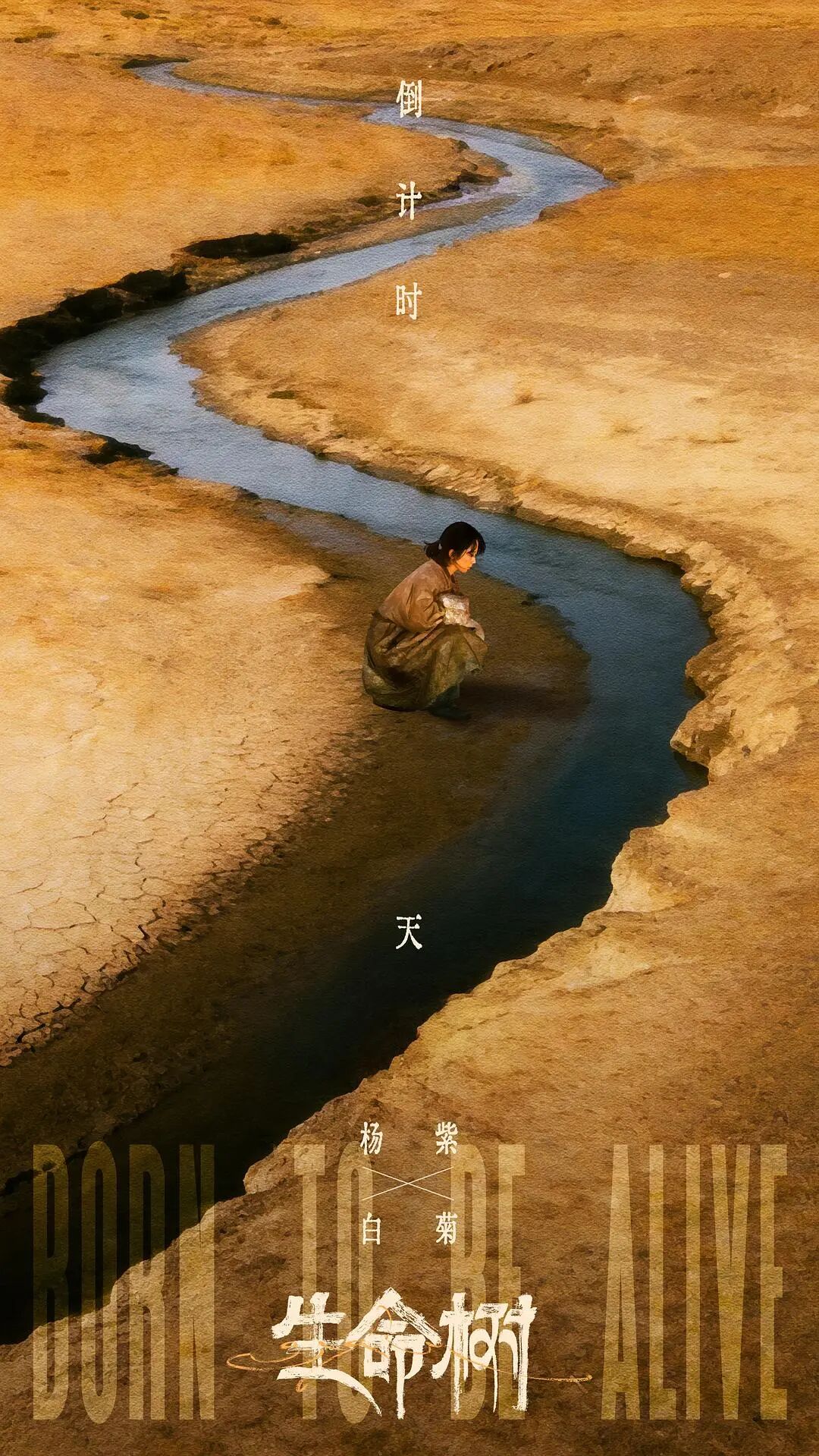

胡歌饰演的多杰为何在功成前夕神秘失踪?杨紫诠释的白菊又如何在男性主导的荒原之上,挣脱桎梏、找到自己的“声带”?这部电影最震撼人心之处,从来不是给出标准答案,而是敢于留下一片意味深长的静默,让每一位观者在沉默中追问、在留白中深思。

两场相隔十年的“失声”现场

《生命树》的叙事结构极具巧思,它平行铺展的并非简单的时间脉络,而是两种截然不同、却同样令人揪心的“失声”状态,串联起荒原之上两代守护者的困境与坚守。

1996年的失声,是物理性的、血淋淋的绝望。白菊初入巡山队时,作为女警的价值与“声音”,被死死局限在找羊、写报告的琐碎事务中,就连一份满怀诚意的调职申请,也被多杰平静地批准,仿佛她的诉求无关紧要。

而荒原上更令人窒息的沉默,藏在每一处盗猎现场:白菊与贺清源意外撞见近百只被屠杀的藏羚羊,“刚刚结束的大规模屠杀现场”没有嘶吼、没有反抗,只剩一种诡异的死寂,唯有风吹过血泊的细微声响,像是生灵最后的呜咽。

这些藏羚羊永远失去了鸣叫的权利,正如巡山队在县政府会议上面临裁撤时,那种有口难辩、无力辩驳的沉默——他们的坚守,在时代的考量中,似乎一文不值。

2010年代的失声,则是温水煮青蛙式的沉沦。博拉木拉自然保护区顺利建立,盗猎的枪声日渐稀少,看似一切都在向好发展,但煤矿盗采的机器轰鸣,却开始一点点蚕食这片荒原的宁静。

此时的白菊,早已从当年青涩迷茫的女警,成长为坚韧果敢的守护者,可她渐渐发现,自己与旧友们要对抗的,不再是明目张胆、穷凶极恶的盗猎分子,而是一张由利益纠缠、发展借口等编织而成的无形巨网。

多杰的失踪,成为这个时代转型中最刺耳的“静音键”——一个将毕生心血都倾注在环保事业上的领袖,突然消失无踪,竟然能被系统迅速消化、淡然遗忘,只留下一串模糊不清、无人深究的待解疑问。

谁有权在荒原上发声?

影片中段有一个令人脊背发凉的情节,道尽了荒原之上的“声音等级制”:县长林培生组织企业家考察团前往博拉木拉考察招商,恰逢巡山队与盗猎分子激烈交火。枪声打破了招商会的和谐氛围,也“吓坏”了这些手握投资权的潜在投资者。事后,林县长没有半句责备盗猎者的话语,反而委婉地提醒多杰,要注意“工作方式”,不要影响地方发展。

这场戏赤裸裸地揭示了一个残酷真相:在这片土地上,招商引资的承诺最洪亮、最受追捧,开发机器的轰鸣次之,是“发展”的象征;而保护区的枪声必须克制,不能惊扰“发展大局”;至于藏羚羊的哀鸣、守护者的诉求——根本不在任何人的倾听范围内,它们便注定被淹没。

女性角色在这种残酷的声音中,处于尤为微妙而艰难的位置。白菊的成长轨迹,本质上就是一场漫长而艰难的“寻声”之旅——寻找属于自己的发声权,寻找被尊重、被认可的权利。

最初,她被彻底排除在巡山核心行动之外,就连进山执行任务,都要征得母亲的批准;她因内心犹豫而迟迟未能开枪,被多杰严厉训斥,那一刻,她的胆怯与善良,都成为“不合格”的标签;直到仓库被炸,她果断取枪反击、沉着应对,才真正打破偏见,获得了巡山队所有成员的认可。

但影片的女性叙事并未止步于此,更深刻的表达,通过张勤勤(梅婷饰)这一角色缓缓展开。这位援藏医生,面对的是一群“沉默的病患”:牧区女性因卫生用品匮乏,常年忍受妇科疾病的折磨,却因羞涩而羞于启齿、默默承受;

才仁(多杰妻子)身患重病,却执意要求医生向丈夫隐瞒,不愿成为他的拖累。张勤勤走遍牧区,收集月经带、开展卫生普查、普及健康知识,她所做的一切,都是在为这些被噤声的女性痛苦,寻找一种被看见、被倾听的表达方式,为她们沉默的苦难,赋予发声的权利。

有趣的是,影片中男性角色的“失声”,同样值得细细玩味。

多杰的沉默,藏在家庭与工作的双重夹缝中——他不知妻子身患重病,忽视了家人的痛苦;他抵押自家草场证筹款支持巡山事业,却从未向任何人提及,独自承担所有压力;直至最终的彻底消失,他都没有留下一句解释,将所有的秘密与遗憾,都埋在了荒原之下。

白菊的弟弟白及,作为盗猎现场的剥皮工,他的沉默是逃亡路上的恐惧与愧疚,而当他冒死嘶喊报信时,那份压抑已久的声音,又成为唤醒姐姐的关键。

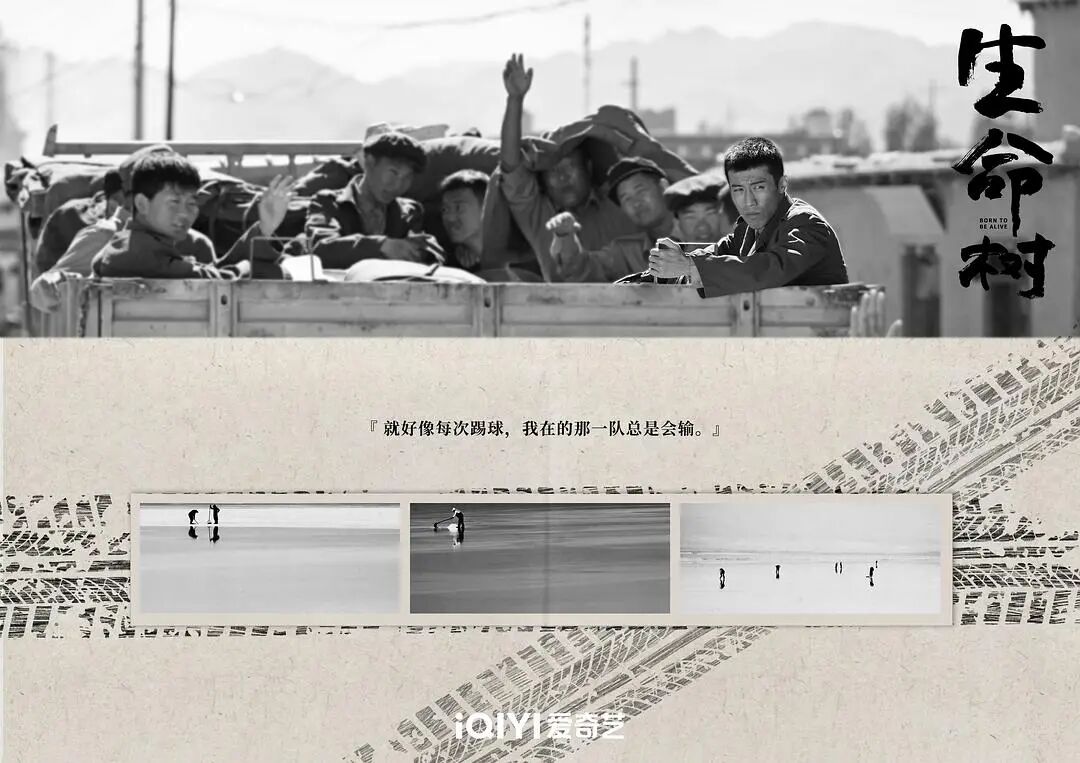

还有记者邵云飞(张哲华饰),在官方宣传稿与荒原真相之间的挣扎与抉择,让他的笔杆子陷入两难——他想记录真相,却不得不屈服于权力,这种言不由衷的沉默,是理想主义者的无奈与悲凉。

每个角色,都在与自己的“声音困境”奋力搏斗,有的奋力呐喊,有的默默隐忍,有的则在沉默中走向毁灭。

两种武器,同一种背叛

邵云飞这个角色,为整部影片提供了一个绝妙的观察视角,也串联起“枪”与“笔”这两种截然不同、却又殊途同归的“武器”。他本是奉命前来报道招商会、宣传地方发展的记者,却被荒原之上的残酷真相、守护者的执着坚守深深震撼,毅然放弃了原本的任务,转而加入巡山队,决心用自己的笔,记录下这片土地的苦难与坚守。可当他将精心撰写、字字泣血的真相报道递给县长时,得到的却不是认可与重视。

这个场景充满了张力,也道尽了现实的残酷:笔杆子在现实面前,竟如此脆弱无力,不亚于巡山队在盗猎分子枪口下的岌岌可危;理想在现实面前,往往不堪一击,要么妥协,要么被摧毁。

影片将“笔”与“枪”进行了精妙的平行刻画,两种武器,肩负着相似的使命,却也遭遇着同一种背叛。

多杰手中的枪,有时不得不沉默——弹药短缺、资源匮乏,让他们在面对盗猎分子时,只能忍气吞声、暗中蛰伏;有时又必须轰鸣——为了保护队员、守护藏羚羊,为了捍卫心中的信念,他们不得不扣动扳机,与邪恶殊死对抗。

邵云飞手中的笔,在理想状态下,本该是记录真相、揭露黑暗、唤醒良知的武器。白菊因同情年轻盗猎者的处境而犹豫开枪,多杰的训斥振聋发聩:“在无人区对敌人仁慈,就是对自己和队友的残忍。”这句话,不仅适用于巡山队的战场,同样适用于邵云飞所处的“媒体战场”:对虚假的仁慈,对罪恶的纵容,就是对真相的残忍,对那些逝去生灵、坚守者的背叛。

但《生命树》的高明之处在于,它没有陷入简单的二元对立,没有将任何一个角色脸谱化。

林培生县长并非十恶不赦的反派,他的选择背后,藏着太多的无奈与挣扎:空空如也的县财政、等待工资发放的教师与医生、嗷嗷待哺的民生项目,这些都是他无法回避的现实。

当他看着因高原反应而呕吐不止的企业家们,说出“这里太苦了,留不住人”时,观众能感受到一种超越立场的无力感——他并非不重视环保,只是在“生存”与“保护”的两难中,他选择了前者。

影片让每一种声音都有其合理性,让每一次选择都充满重量,没有绝对的好人,也没有绝对的坏人,只有在时代洪流中,被推着前行、艰难抉择的普通人。

三种守护者的生命轨迹

如果说多杰代表的,是那个时代即将消逝的理想主义英雄——孤身一人,以一己之力对抗整个黑暗,最终却归于沉默与失踪;那么影片中的女性群像,则勾勒出一幅更复杂、更坚韧、更具力量的守护者图谱,她们的坚守,不似多杰那般轰轰烈烈,却如荒原上的野草,生生不息、永不凋零。

张勤勤是“医者式守护”,温柔而有力量,直击人心。作为援藏医生,她的守护欲,源于1978年暴风雪中的一段创伤记忆——当年,她从牺牲同事的怀中,救出了年幼的白菊,而同事的离去,成为她毕生无法弥补的遗憾。她对养女白菊超常的保护,本质上是一种自我救赎,是想弥补自己未能救回同事的愧疚。

当她挥鞭抽打误入歧途、沦为盗猎帮凶的白及时,抽打的不仅是白及的堕落,更是命运的无常与残酷;当她走遍牧区,为女性收集卫生用品、开展卫生普查时,她治疗的不仅是女性身体上的疾病,更是一种系统性的忽视与偏见——忽视女性的生理需求,漠视女性的痛苦与尊严。

她的守护,从来都不是宏大的口号,而是具体而微的行动,是针对每一个具体生命的温柔救赎。

白菊是“成长式守护”,从迷茫到坚定,从怯懦到勇敢,她的成长,与博拉木拉自然保护区的建立与发展,几乎同步。

影片特意安排了她与弟弟白及的情感纠葛,那个在盗猎现场消失、沦为剥皮工的弟弟,成为她内心永远的刺,也成为她坚守环保事业的重要动力。这种家庭维度的冲突,让她的环保使命不再抽象、不再遥远——保护这片高原,不仅是为了那些无辜的藏羚羊,更是为了保护迷失的亲人可能回归的家园,是为了不让更多家庭,重蹈自己与弟弟的覆辙。

从最初一心想调离荒原的迷茫女警,到主动坚持进山、直面危险的巡山队员,再到十多年后,执着追查多杰失踪真相、重启保护事业的核心人物,白菊用近二十年的时光,完成了自我蜕变,也接过了守护者的接力棒,活成了自己曾经最敬佩的样子。

才仁(多杰妻子)是“沉默式守护”,她如荒原上的泥土,沉默无声,却承载着一切。她身患重病,却执意不告诉丈夫多杰,独自承担起家庭的所有重担,照顾老人、操持家务,在男性主导的叙事中,她几乎是一个不起眼的背景板,没有太多台词,没有太多戏份,却用自己的沉默与坚韧,支撑起了多杰的理想与整个家庭。

影片中,她为数不多的出场,每一次都极具分量:当多杰在外奔波、出生入死时,是她守着空荡荡的家,维系着家的完整与温暖;当整个县城的目光都聚焦于巡山队的英雄事迹、追捧多杰的光环时,是她独自承受着英雄背后的代价——孤独、担忧,以及疾病的折磨。

她的守护,是沉默的、是无私的,是不被看见、不被歌颂的,却构成了荒原守护最深厚、最坚实的土壤,没有她的沉默坚守,就没有多杰的义无反顾。

生态叙事中的“杂质美学”

大多数环保题材作品,都容易陷入“纯净主义”的陷阱——将保护者塑造成完美无缺的天使,将破坏者刻画成十恶不赦的恶魔,用简单的道德判断,掩盖现实的复杂与残酷。

而《生命树》最难得的地方,就是勇敢地拥抱了“杂质”,它承认人性的复杂、现实的无奈,不回避每一个角色的缺点与挣扎,也不美化每一次选择的艰难与残酷,这种“杂质美学”,让影片的生态叙事更具深度、更具真实感。

白及这个角色,就是影片中最大的“杂质”,也是最具争议、最真实的角色。他是盗猎现场的剥皮工,亲手处理过无数藏羚羊的尸体,是环保事业的破坏者,是让姐姐白菊蒙羞的污点;

可他也是冒死向巡山队报信、拯救了众多队员性命的弟弟,是在生存压力下被迫堕落、内心却依然存有良知的普通人。当他站在山坡上,拼尽全身力气嘶喊“他们要炸仓库”时,人性在生存与良知、堕落与救赎之间的复杂光谱,瞬间被彻底展开。

影片没有让他走上简单的赎罪之路,也没有让他彻底沉沦、万劫不复,而是安排他去医院做临时工,在张勤勤的监督与引导下,开始了一段模糊不清、充满不确定性的救赎之路。

这种不确定性,恰恰是最真实的人性写照——没有人是天生的好人,也没有人是天生的坏人,在时代的洪流与生存的压力下,每个人都可能在善恶之间摇摆,都可能做出无奈的选择。

多杰同样不是纯粹的圣人,他的身上,也充满了“杂质”。他抵押自家草场证、暗中筹款支持巡山事业,这份行动中,既有英雄主义的担当与无私,也有对程序正义的逾越与忽视;

他训斥白菊时的冷酷与严厉,既是多年战场经验的积累,是对队员生命安全的负责,也可能掺杂着对女性能力的偏见与不信任;

他对探矿任务的矛盾态度——最初,他为了帮助当地群众脱贫致富,主动参与探矿;后来,当他发现探矿会破坏荒原生态、威胁藏羚羊生存时,又毅然转身,坚决抵触开发——这份矛盾,展现了一个理想主义者在现实夹缝中的挣扎与迷茫,他不是完美的英雄,只是一个在坚守中不断抉择、不断成长的普通人。

就连博拉木拉这片土地本身,也是“不纯”的。它既是藏羚羊的栖息地,是无数生灵赖以生存的家园,是需要被精心守护的净土;也是当地群众赖以生存的空间,地下富含丰富的矿产资源,是带动地方经济发展、帮助群众脱贫致富的希望。

影片通过煤矿盗采的剧情线,尖锐地抛出了一个值得所有人深思的问题:

当生态保护与经济发展的冲突,从直白的盗猎,转向更深层次、更复杂的经济结构与生存需求时,那些简单的道德判断,还依然适用吗?

我们究竟该如何平衡两者的关系,既守护好这片净土,也不忽视当地群众的生存需求?

多杰失踪后的“静默遗产”

多杰的失踪,是整部影片最大的悬疑,也是最深刻的隐喻。一个将自己的一生,都倾注在生态环保事业上的领袖,一个为了守护荒原、守护藏羚羊,不惜牺牲自己一切的人,为何会在博拉木拉自然保护区即将建立、环保事业即将迎来曙光的功成前夕,突然神秘失踪?

是被盗猎集团报复杀害?

是不堪现实的重压,选择自杀?

还是为了躲避某些利益纠葛,选择隐匿行踪?

影片在剧情中,埋下了诸多伏笔:他与林县长的理念分歧日益加深,矛盾愈演愈烈;他抵押草场证筹款的事情,即将曝光,可能会面临诸多指责与麻烦;盗猎集团对他恨之入骨,一直想除之而后快;甚至,他的失踪,可能还涉及更大的利益网络、更复杂的权力斗争……

但比失踪原因更值得我们思考的,是多杰失踪后的后果,是他留下的“静默遗产”。多杰失踪后,巡山队群龙无首,最终无奈解散,高原的环保事业陷入低谷,那些曾经坚守的队员,各自离散,曾经的努力,仿佛一夜之间付诸东流。

直到十多年后,白菊带着对多杰的思念与对真相的执着,重新集结旧友,才重启了这片荒原的保护事业。多杰的消失,仿佛一个时代的分水岭——它标志着个人英雄主义式的环保模式的终结,也意味着系统化、制度化的环保时代的开始。

他的静默,反而打破了之前的单一叙事,让更多曾经被淹没的声音,得以浮现、得以被倾听——白菊的坚守与追问、邵云飞的良知与觉醒、张勤勤的温柔与力量,甚至是白及的救赎与忏悔。他用自己的消失,为更多人提供了发声的空间,也为环保事业,留下了一份沉甸甸的“静默遗产”——坚守、追问与传承。

在生态文明的建设中,我们究竟应该如何衡量“生命树”上不同枝叶的价值?

当人类的生存需求与其它物种的生存权发生冲突时,那条清晰的界限,该画在哪里?

电影中,有一个极具深意的镜头:张勤勤收集月经带的情节,与巡山队收缴藏羚羊皮的情节交替出现,这绝非偶然——女性的生理尊严与藏羚羊的生命尊严,在某种层面上,都承受着同一种系统性的忽视与漠视,它们都曾是“失声”的群体,都渴望被看见、被倾听、被尊重。

《生命树》没有给出廉价的答案,也没有许下空洞的承诺。它只是将近三十年的时光,压缩成一部厚重的影像史诗,让我们听见那些本该被听见的声音——藏羚羊的哀鸣、守护者的呼喊、女性的低语;也让我们在寂静处,保持必要的警觉与反思,看见那些依然未被听见的声音,那些被忽视的苦难、被搁置的诉求。

©Mark电影范供稿。

(文中部分资料、图片来源网络,如有侵权,请联系作者删除)

--- End.---