当一束光穿过景德镇高岭土烧制的胎体,映出松石绿釉下姹紫嫣红的百花与神态各异的十二生肖 —— 这不是普通的瓷器,是乾隆盛世用釉彩写就的 “王朝史诗”。

“方器难烧,六方尤甚。”乾隆时期的御窑工匠,偏要在 “难” 字上做文章。

这件六方瓶的器型,脱胎于雍正朝首创的六方样式,却在乾隆朝被推向极致:瓶身呈规整的六棱柱形,从平沿口到束颈、丰肩、收腹,再到外撇底足,每一条棱线都要精准对齐,误差不得超过 0.5 毫米。

要知道,圆形器物可以轮制,而六方瓶必须将瓷泥手工压制成 6 块厚薄均匀的瓷片,再像拼积木一样拼接成型。景德镇老匠人说:“烧圆器是‘吃饭活’,烧方器是‘玩命活’”—— 窑温稍有波动,瓷片就会开裂变形,十窑九废是常态。

瓶身最惊艳的,是那层松石绿釉地。

这抹独特的蓝绿色,是用氧化铜与氧化钴按精确比例调和,经 1300℃高温还原焰一次烧成的。釉面像被春雨浸润过的湖面,温润中带着细微开片 —— 行话叫 “粥皮纹”,是乾隆松石绿釉的标志性特征。

而釉地上铺满的 “百花不落地” 纹饰,才是真正的 “烧钱艺术”:

花之繁:牡丹、玉兰、荷花、菊、桂、兰…… 十余种花卉挤得 “密不透风”,却无一丝堆砌感。大花如牡丹占据视觉中心,小花如石竹、牵牛填补缝隙,连花叶的脉络都用细如发丝的金彩勾勒。

色之艳:一件瓶上用了 30 余种彩料 —— 胭脂红是西洋传入的 “洋红”,洋黄含锑,翠绿掺铜,每种颜色都要单独调试、分层施彩,再经 750℃低温二次焙烧。光线之下,彩料会泛出淡淡的 “蛤蜊光”,那是百年岁月在釉面镀上的光晕。

意之吉:“百花不落地” 又名 “万花献瑞”,是乾隆朝专属的 “盛世符号”—— 只有国力鼎盛时,才会用如此铺张的纹饰,寓意 “四海升平,百花呈瑞”。

三、开光:十二生肖,瓶上的 “动物寓言”

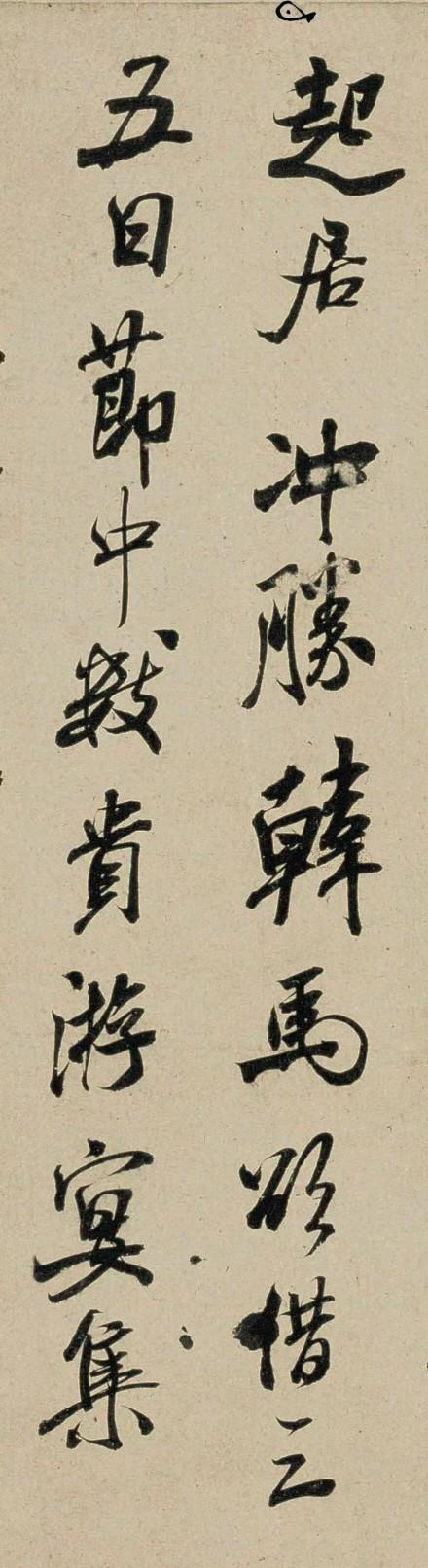

瓶身六面的 “开光”(留白窗格),是这件瓶的 “灵魂”—— 里面画的不是普通花鸟,是全套十二生肖。

每一扇窗,都是一个独立的 “微型画卷”:

鼠:机敏地窜过草地,身后跟着一只红狐 ——“鼠” 谐音 “数”,暗喻 “数不尽的财富”;

牛:憨厚地卧在松下,牛角的弧度都透着 “稳”—— 是 “勤耕得福” 的象征;

虎:踞于山石之上,鬃毛根根竖起,眼神里带着帝王般的威慑;

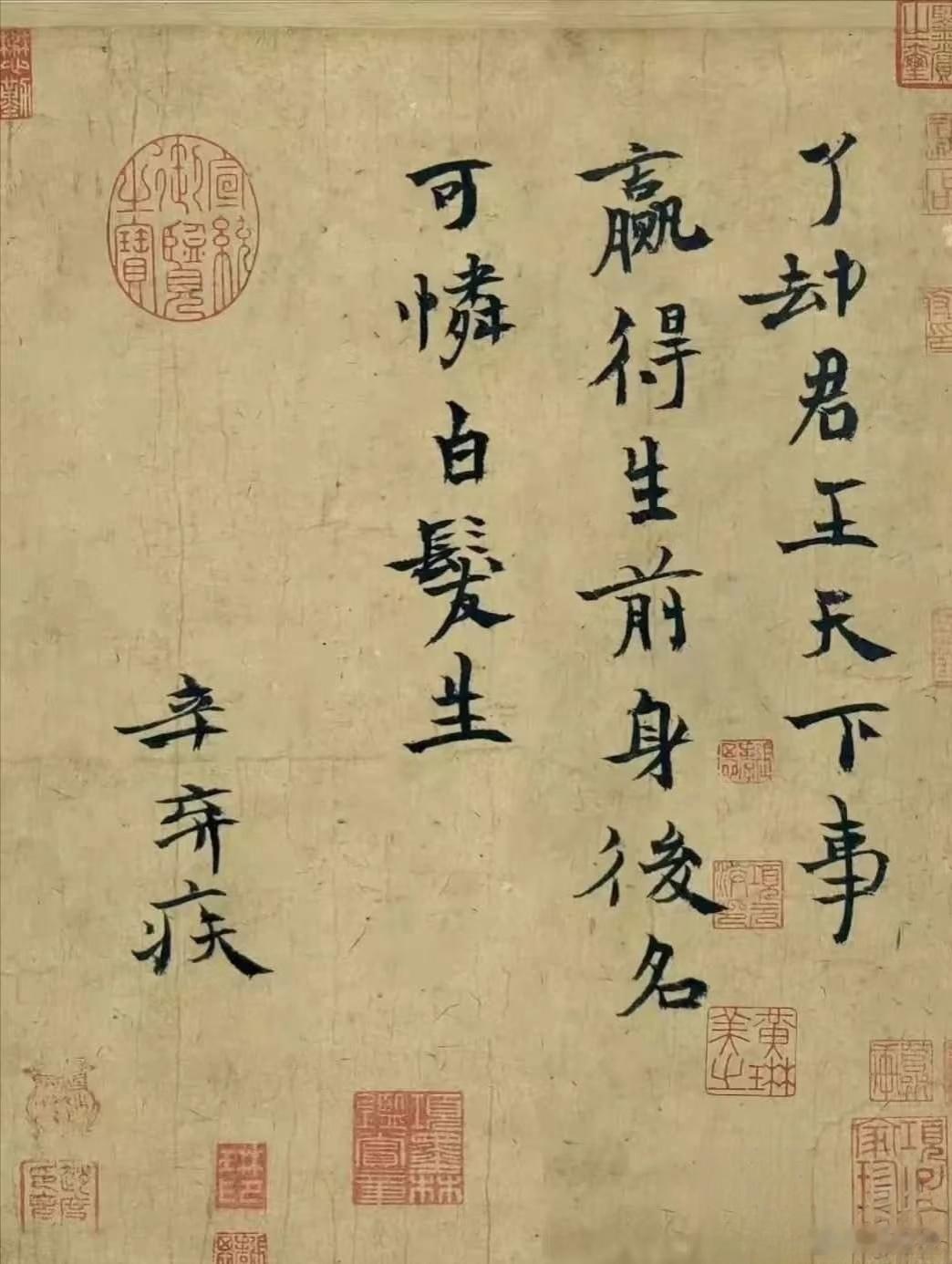

马:俊朗地立于岸边,线条是典型的 “郎世宁式”—— 乾隆酷爱西洋写实画,连御窑纹饰都染上了 “中西合璧” 的味道;

鸡:昂首立于梅枝下,鸡冠用胭脂红晕染出渐变 ——“鸡” 通 “吉”,配梅枝是 “吉庆有余”;

猪:慵懒地卧在花丛里,肥硕的身形藏着 “富足安康” 的期盼。

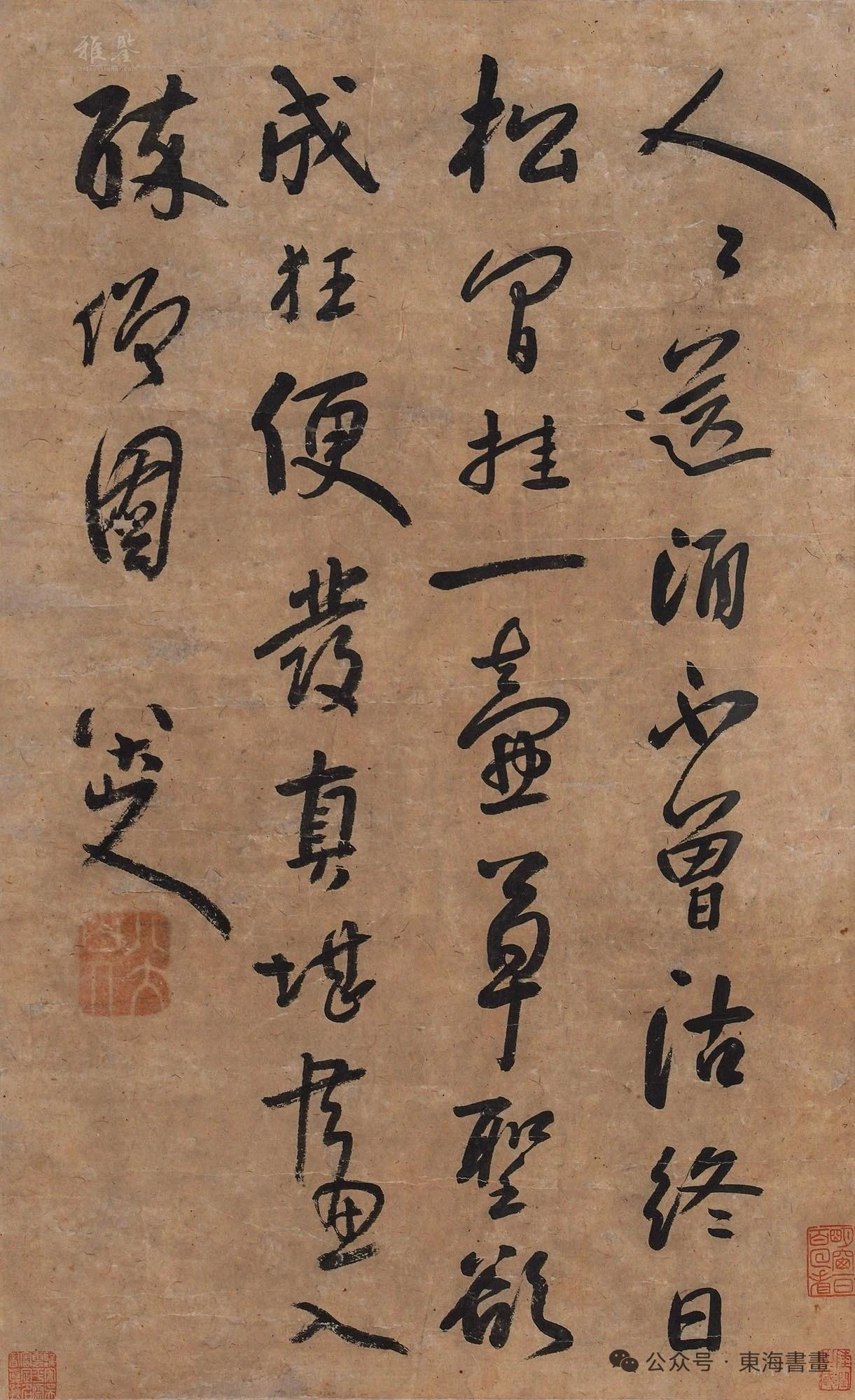

瓶底的 “乾隆年制” 款,藏着一个严格的 “皇家标准”:

款识是用蓝料彩书写的,外围套着双方框—— 外框粗,内框细,像用印章戳印般规整,是乾隆御窑 “款识必精” 的铁律;

字体是 “馆阁体”,笔锋遒劲,每个字的大小、间距都分毫不差 —— 当年写款的工匠,都是从翰林院选出来的书法高手。

这件瓶的诞生,绕不开一个名字:唐英。

乾隆八年,这位被称为 “陶圣” 的督陶官,接下了乾隆的谕旨:“造新奇玲珑,以昭国盛。”

为了烧出 “百花不落地” 与 “十二生肖开光”,唐英做了三件事:

调彩料:把景德镇的传统彩料与西洋珐琅彩料混合,发明了 “洋彩”—— 让生肖的毛发有了 “毛茸茸” 的质感;

改工艺:将 “开光” 从圆形改成随器型的六方窗,让纹饰与器型严丝合缝;

定标准:每一道工序都立了 “生死状”—— 画错一根线条,整批瓷胎都要销毁。

这样的瓶,当年只藏在圆明园、紫禁城这样的皇家禁地。

1860 年,英法联军火烧圆明园时,英国军官洛克爵士在日记里写:“在烟火中见到一只镂空瓷瓶,光线穿过它,像教堂的玫瑰窗。” 后来,这件瓶(或同款)漂泊到欧洲,再于 2000 年出现在香港苏富比拍场 —— 最终以1900 万港元成交,创下当年乾隆粉彩的拍卖纪录。

如今,它是博物馆里的 “镇馆之宝”—— 当你站在它面前,看到的不仅是釉彩与纹饰,是乾隆朝的 “天朝上国” 气象,是中国制瓷业 “无所不能” 的巅峰,更是文明在烈火与漂泊中,依然闪耀的光芒。

结语:瓷里的乾隆,乾隆里的中国乾隆曾说:“瓷之巧,莫过于我朝。”

这件松石绿粉彩十二生肖六方瓶,就是这句话的 “实物证据”:它用六方之姿彰显 “规矩”,用百花之繁彰显 “富足”,用十二生肖彰显 “生生不息”—— 它是一个王朝的审美、权力与野心,凝在 56 厘米的瓷胎里。

今天,当我们再看这件瓶,会明白:真正的 “国宝”,从不是冰冷的文物,是那些藏在釉彩里的、关于技艺、关于时代、关于人的故事 —— 它们像一束光,让我们在千年之后,依然能触摸到那个盛世的温度。