介休顺城关大街的早市总带着股花椒混着羊汤的热气,卖烧饼的老汉把铁鏊支在红砖墙根下,火钳敲得铁皮叮当响。墙头上突然探出半截孔雀蓝的琉璃檐角,檐脊上蹲着的神兽歪着脑袋,既不像龙也不像马,倒像是把波斯地毯上的纹样直接焊在了木头上——这就是祆神楼,全中国独一份的祆教建筑,藏在晋商老宅的灰瓦堆里,像个被汉化了千年的异域王子。

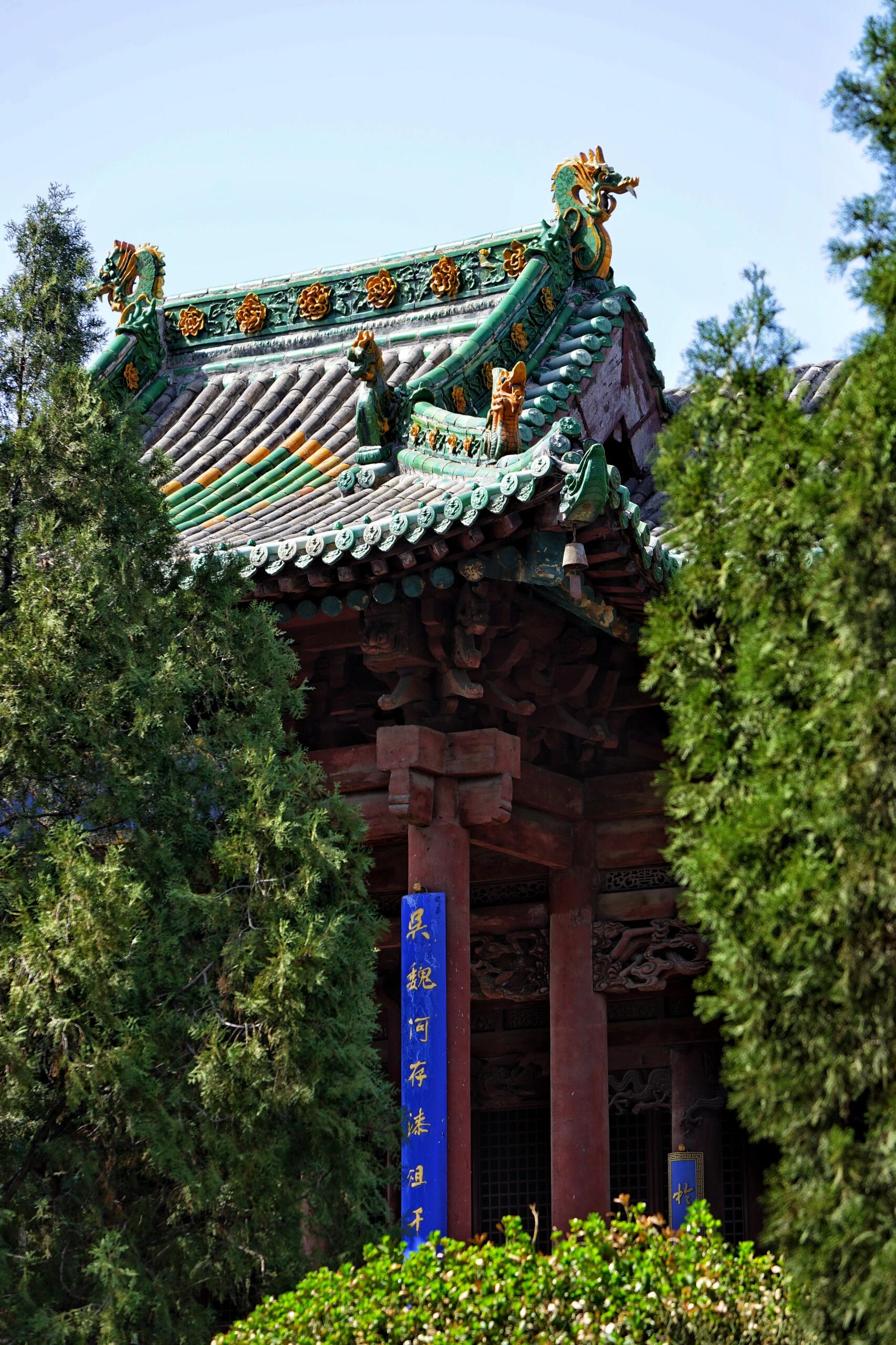

每天清晨,赶早市的老太太们提着竹篮从楼底下钻过,谁也没留意头顶那层"凸"字形的木构有多古怪。寻常楼阁要么是山门,要么是戏台,这楼偏要一肩挑三职:底层五开间是三结义庙的正门,中间层架着戏台能唱晋剧,顶层却像座悬空的阁楼,四条通天木柱从街面直戳到屋脊,把整座楼架在半空。有回省里来的建筑师搭着脚手架量尺寸,仰着头数斗拱时突然惊呼:"这榫卯结构里藏着波斯的数学!"话音刚落,卖羊汤的老板就拎着铜勺出来呛:"啥波斯?俺爷爷说这是关公显灵时搭的戏台!"

争论从清朝就没断过。顺治十六年那场大火把楼烧得只剩焦木,百姓们扒开废墟时,在梁架里发现了块刻着火焰纹的石碑,碑上的字谁也认不全,倒像是西域商队用的符号。重建时工匠们犯了难,有人主张按原样复原那些奇形怪状的兽吻,有人却觉得"邪神"的东西该砸干净。最后还是个走西口回来的晋商拍了板:"琉璃瓦用本地的孔雀蓝,脊兽嘛,左边雕关二爷的赤兔马,右边就留着那只长翅膀的羊——反正咱晋人做生意,讲究个兼容并蓄。"

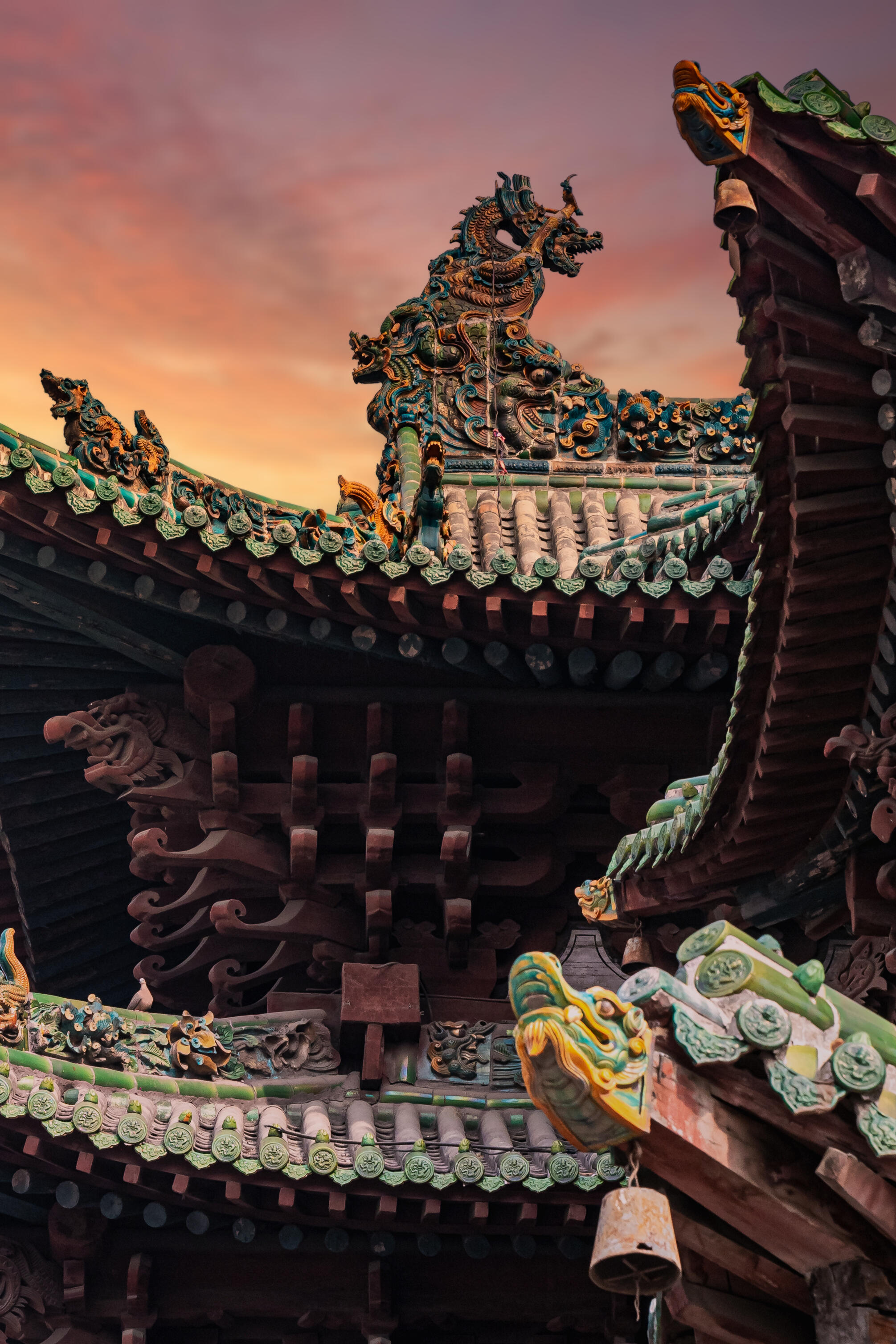

现在凑近了看,那些琉璃构件简直是场视觉混战。正脊中间的宝珠裹着火焰纹,分明是祆教崇拜的圣火,可宝珠两侧却刻着"桃园结义"的故事;垂脊上的胡人骑兽像,马鞍上镶着佛教的莲花纹,马蹄下却踩着伊斯兰教的几何图案。最绝的是顶层的雀替,木头上雕着葡萄藤缠满了龙纹,老木匠说这是取"多子多福"的意思,可研究祆教的学者拿着放大镜瞅了半天,突然拍大腿:"这是波斯的生命树!你看那葡萄粒的排列,跟伊朗壁画上的一模一样!"

楼底下的青石板被几代人踩得发亮,石缝里还嵌着民国时的铜圆。有个修钟表的老师傅守着铺子在楼旁住了六十年,他总说半夜能听见楼里有铃铛响,像是西域商队的驼铃。有回文物局来做超声波检测,仪器在顶层梁架里扫出个空腔,撬开朽木一看,里头藏着个巴掌大的铜盒子,盒里铺着块褪色的丝绸,裹着三枚古波斯银币,币面上的国王头像早被磨平了,边缘却还留着火烧的焦痕——这盒子说不定就是顺治年那场大火里,有人拼死藏进去的。

每年正月十五,楼中间的戏台要演《走麦城》,关公的红脸在琉璃瓦反射的光里忽明忽暗。台下嗑瓜子的老汉们盯着戏台,没人注意顶层的飞檐上,几只鸽子正围着那只长翅膀的琉璃兽打转。有个戴眼镜的大学生举着相机拍个不停,突然跟旁边的老道士搭话:"您说这楼到底该算谁的?祆教的圣火坛,还是关帝庙的山门?"老道捻着胡须没答话,倒是卖糖葫芦的小贩接了茬:"啥谁的?它就是咱介休人的念想。早年晋商走西口,在楼底下拜过关公,也烧过祆教的香料,只要能平安回来,管它哪路神仙呢!"

这话倒是没说错。道光年间有批晋商去新疆做生意,半道遇上沙暴迷了路,据说夜里看见远处有团孔雀蓝的光,跟着光走竟走出了戈壁,回来才发现那光的颜色跟祆神楼的琉璃瓦分毫不差。更邪乎的是民国时,日军想拆楼修炮楼,刚架起梯子就狂风大作,掀翻了三架梯子还砸伤了两个兵,当地老人说这是楼里的"胡神"显灵,可庙里的和尚却说是关公护佑——吵到最后,日军愣是没敢动这楼一根木头。

现在楼身上还留着块光绪年间的重修碑,碑文里"祆神楼"三个字刻得格外深,旁边却用更小的字刻着"三结义庙"。有回两个游客在碑前吵起来,穿汉服的姑娘说这是文化污染,把好好的祆教遗址改成关帝庙太荒唐;戴白帽的回族小伙却指着檐角的几何纹反驳:"这才叫活着的历史!你看那纹样,既有波斯的骨血,又长着咱晋地的肉,比博物馆里的死文物带劲多了!"吵到最后,卖烧饼的老汉把刚出炉的芝麻饼塞给他俩:"尝尝?咱介休的饼子,里头卷着花椒叶,外头撒着芝麻,就跟这楼一样,混搭着才香。"

傍晚收摊时,夕阳把琉璃瓦照得像堆烧红的玛瑙,楼影投在街面上,把来来往往的人影切得支离破碎。有个背着画板的姑娘蹲在墙根下写生,笔尖刚触到纸面又停住了——她总觉得那些兽吻的眼睛在动,尤其是那只长翅膀的羊,眼珠像是用波斯青金石做的,正幽幽地盯着远处清真寺的新月顶。卖羊汤的老板收拾家伙时哼起了晋剧,调子拐到一半突然融进了句说不清的异域旋律,惊得檐角的铜铃叮当乱响,倒像是楼本身在回应。

或许这就是祆神楼最妙的地方,它从不是什么纯粹的"祆教圣殿",也不只是简单的关帝庙。那些被岁月磨平的棱角里,藏着晋商的算盘声,波斯商队的驼铃声,还有老百姓求平安的香火味。就像顺城关大街上的日子,羊汤混着花椒香,晋剧搭着吆喝声,谁也说不清哪样是主味,可混在一起,就是独一份的人间烟火。至于它到底该算哪门子遗产,又该归哪个宗教,大概只有楼顶上那只长翅膀的琉璃兽知道答案——可它偏就蹲在那儿,啥也不说,只用尾巴尖扫过千年的风。