大业十二年(616年),江都宫的龙舟在月光下泛着幽蓝的光。隋炀帝杨广握着萧皇后的手,忽然吟出“我梦江都好,征辽亦偶然”。这句被后世史家痛斥为“昏聩之言”的诗句,却在千年后出土的敦煌残卷《隋炀帝诗集》中,与“肃肃秋风起,悠悠行万里”的雄浑边塞诗并置。这个矛盾的瞬间,恰似杨广留给历史的谜题:他究竟是正史中灭国亡家的暴君,还是民间传说里风华绝代的文艺皇帝?

在《隋书》的记载里,杨广是“磬南山之竹,书罪无穷;决东海之波,流恶难尽”的昏君。他三征高句丽,导致“死者相枕,邑为枯墟”;他修筑大运河,让“男丁不供,始役妇人”。然而,在敦煌藏经洞发现的《大业杂记》残页中,却记载着这位皇帝在洛阳含嘉仓城视察时,亲自为老农拭泪的场景。当李渊攻入长安,在太极殿发现的《区宇图志》手稿里,杨广用朱笔批注的“民生多艰,当轻徭役”字迹犹新。

民间传说为杨广披上了另一重光晕。在扬州流传的《龙舟谣》里,他化身“月下填词客”,与萧皇后在瘦西湖畔合写《春江花月夜》。而洛阳老城至今流传着“铜驼暮雨”的典故:杨广曾雨中策马至铜驼巷,见百姓冒雨耕作,当即脱下蹀躞金玉带为农夫披上。这些传说在《太平广记》中留下蛛丝马迹,书中记载“炀帝每微行,必携诗囊,遇佳句辄录之”。

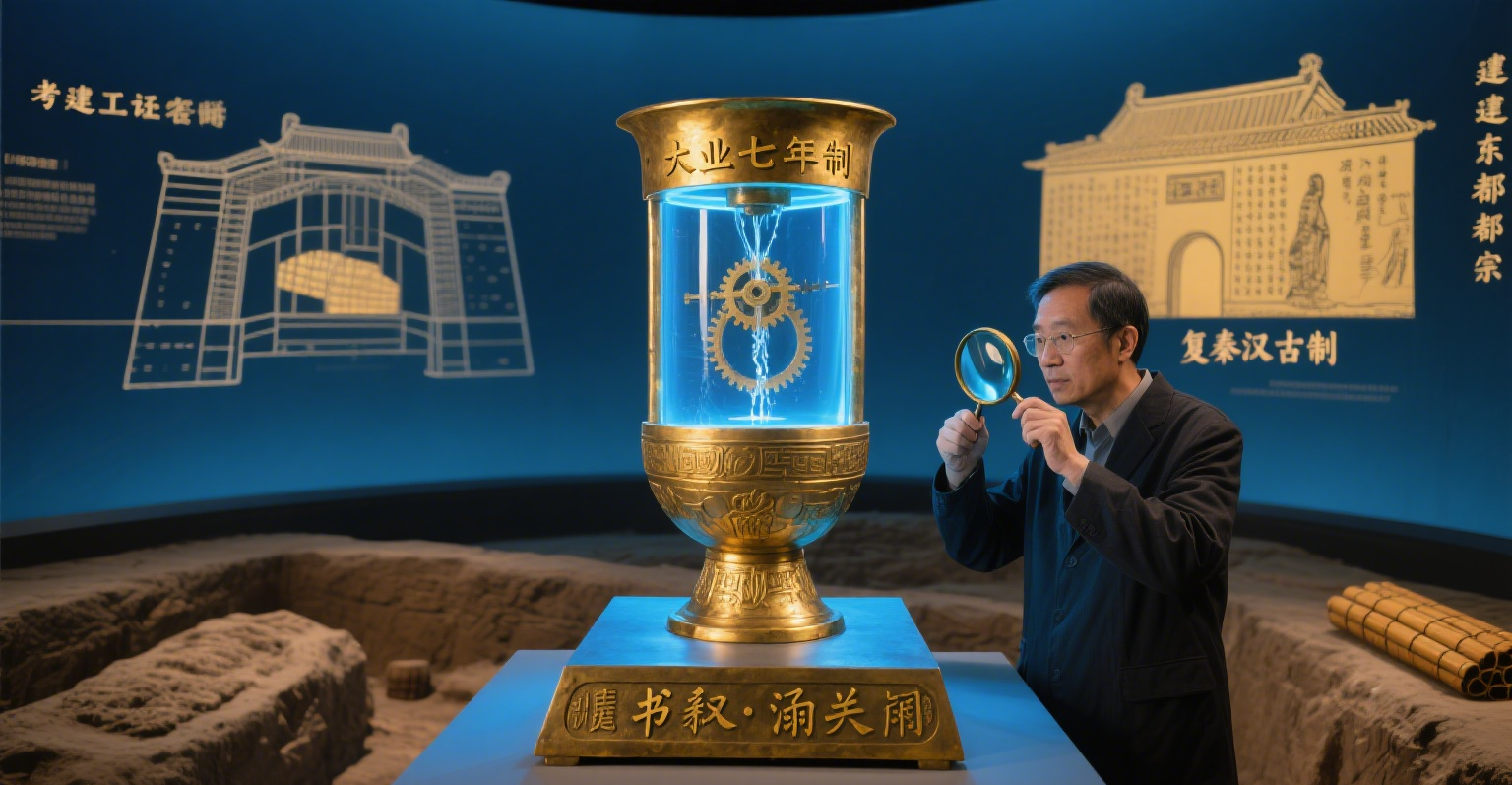

在洛阳含嘉仓遗址的考古现场,一件鎏金铜漏壶改写了历史认知。这件刻有“大业七年制”的计时器,内部机巧竟与《考工记》记载的“欹器”原理相通,印证了杨广“复秦汉古制”的政治理想。更令人震惊的是,漏壶底座刻着《尚书·禹贡》全文,这与他在《营建东都诏》中“我徙居洛阳,乃慕先王之迹”的表述形成互证。

民间传说中的杨广更具浪漫色彩。敦煌文书S.610《沙州图经》记载,杨广西巡张掖时,曾在鸣沙山与吐谷浑可汗赌诗,以“千山鸟飞绝”对“万径人踪灭”。而洛阳出土的唐初墓志中,多位乐工后裔提到“炀帝善箜篌,能作《浣溪沙》新声”。这些记载与《隋书·音乐志》中“帝听政之暇,每与太常卿议雅乐”的记录遥相呼应。

当考古队清理大运河扬州段遗址时,一方“永通渠记”石碑的发现震撼学界。碑文记载,杨广在开凿通济渠时,曾下令“民夫日役不过四时,妇孺不得从役”,这与《资治通鉴》中“发淮南民夫十万,昼夜运土”的记载大相径庭。更诡异的是,碑阴刻着《淮南民谣》:“运河水,清涟涟,不载龙舟载粮船。”

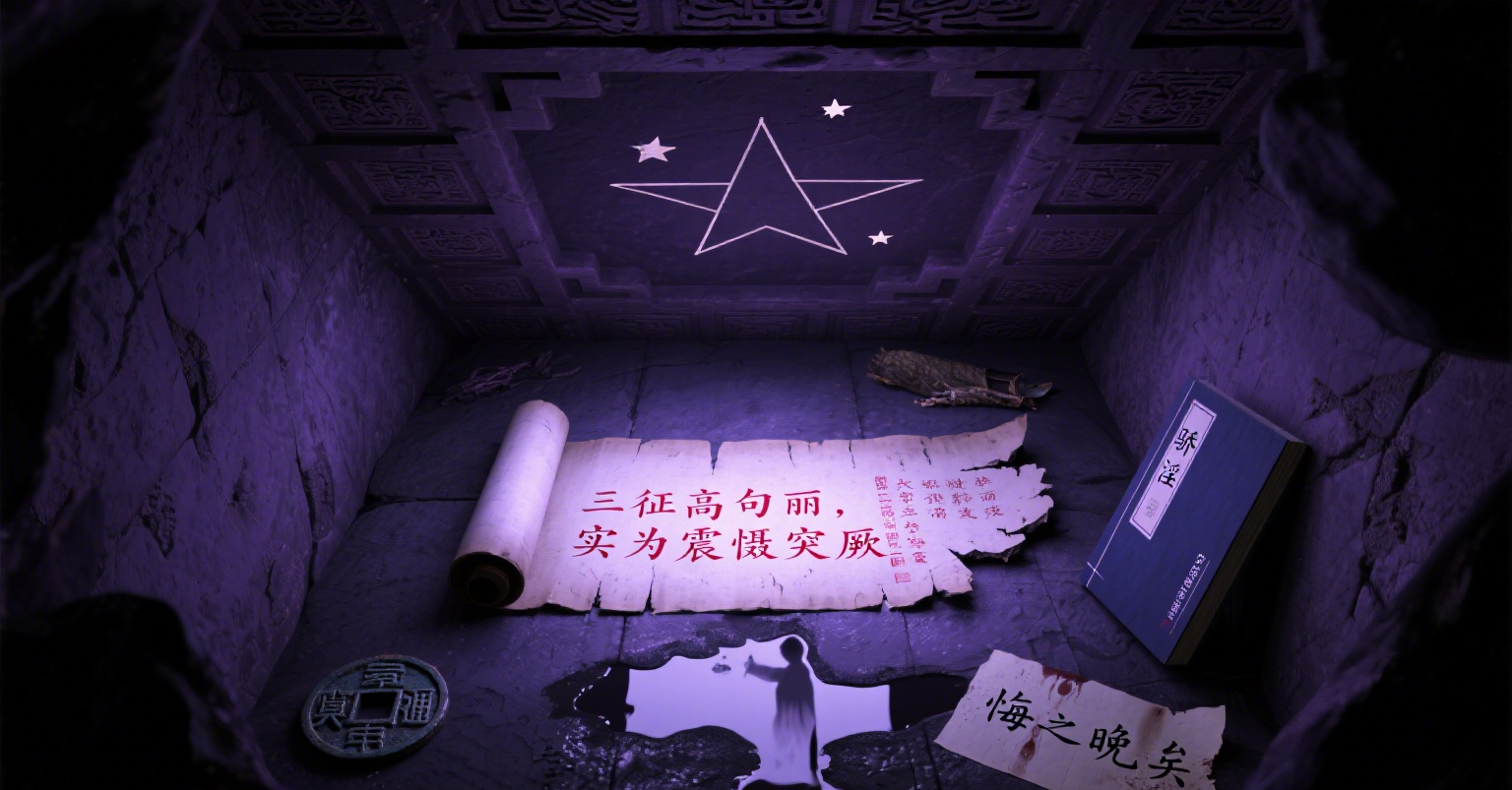

转折发生在洛阳紫微宫遗址。考古学家在正殿基石下发现密室,内藏杨广亲笔撰写的《大业起居注》残卷。在这部被正史隐去的实录中,杨广自述“三征高句丽,实为震慑突厥”,并承认“用民过重,悔之晚矣”。这些文字与《隋书·炀帝纪》中“帝素骄淫,不恤民瘼”的定论形成尖锐对立。

站在大运河畔,望着复原的龙舟与粮船并行的模型,我们终于明白:真实的杨广,是正史与传说交织的复合体。他既是《汴河怀古》中“若无水殿龙舟事”的明君,也是《隋唐演义》里“弑父鸩兄”的暴君。正如密室出土铜镜背面的铭文:“功过如流水,是非任评说。”

历史给予我们的启示,或许正如大运河中的浪花:当我们在隋唐洛阳城国家遗址公园看到复原的杨广雕像时,不应忘记:那个被诅咒的王朝,始于一个帝王的雄心,终于一个时代的局限。正如《隋书》所言:“其疾也暴,其亡也忽。”而这,或许才是历史最真实的模样。