要聊街头摄影的“沉浸感”,布鲁斯·戴维森绝对是祖师爷级别的狠人。别的摄影师是“捕捉瞬间”,他是直接把自己“泡”进别人的生活里。比如为了拍《东100街》,这老哥直接在纽约著名的贫民区租了个房子,一住就是两年。这种拍法,早就超越了“创作”,更像是一种苦行般的共生。

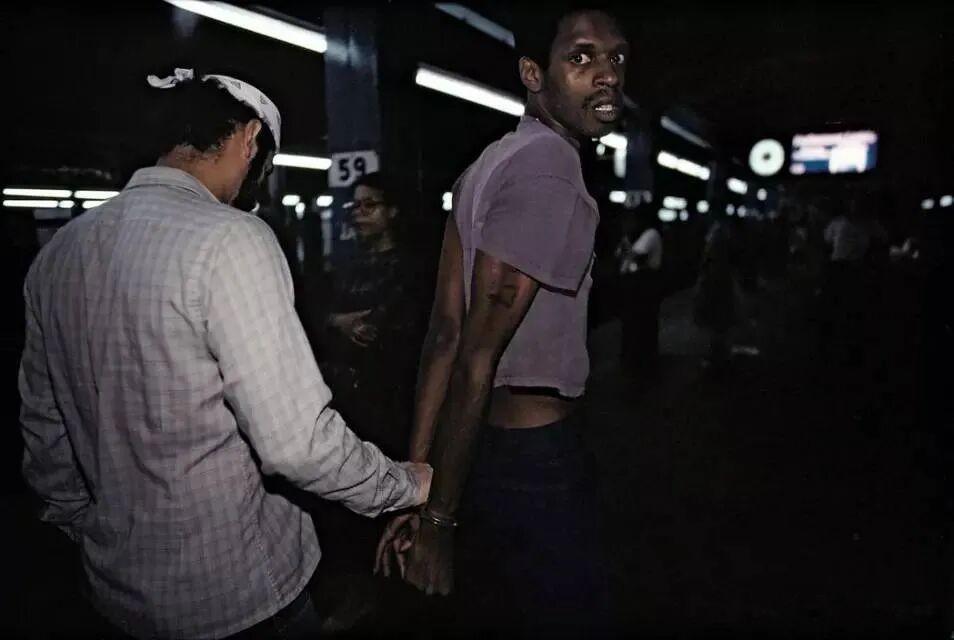

所以你看他的照片,会感觉到一种粘稠的、带着体温的真实。不是那种精致构图、光影完美的“决定性瞬间”,而是昏暗的楼道、拥挤的地铁车厢、斑驳的墙面,以及在这些背景下,人们毫无表演痕迹的日常状态。两个小孩沮丧的蜷缩在沙发上,窗外是开阔的街区和风景;一位戴着手铐的男子回眸时惊惧的表情,其眼神让人一眼难忘;地铁乘客脸上那种混合了疲惫、警觉和茫然的复杂神情。

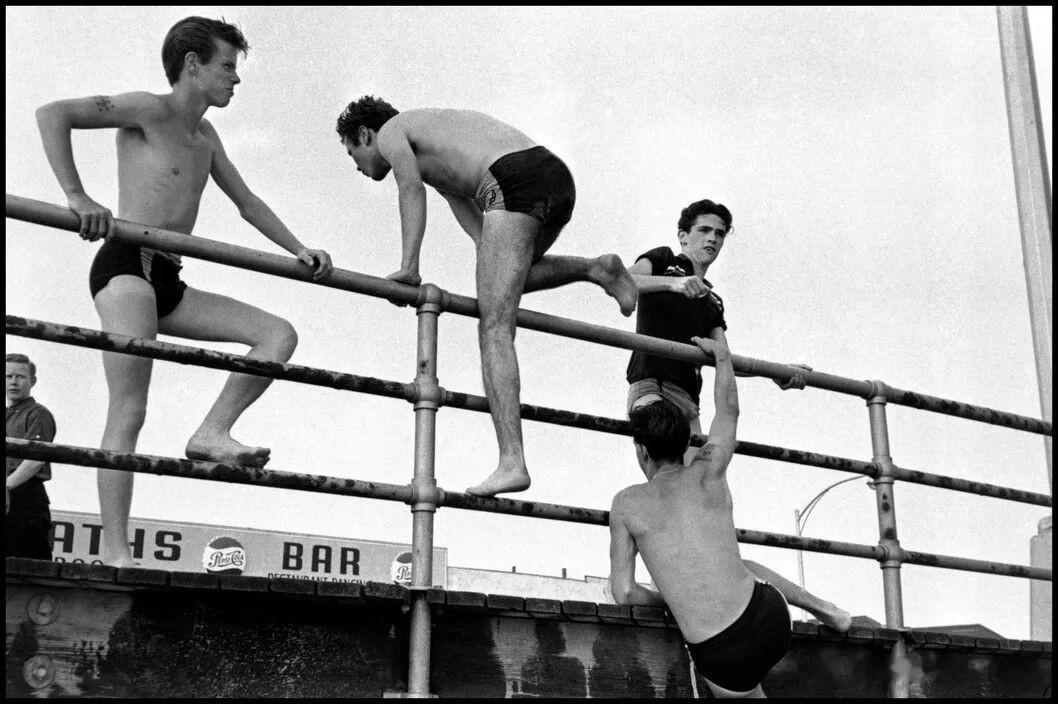

他的镜头语言是“沉下去”的。他不用长焦偷窥,而是靠得足够近,近到能听到对方的呼吸,建立起一种沉默的信任。也因此,他拍下的底层生活,少有刻板的悲惨,反而常常透着一股顽强的尊严感。他似乎是向我们展示,在生存的缝隙里,人依然在认真地活,而这种“认真”,本身就是一种沉默的力量。

但正是这种迷人的“沉浸感”,为他带来了最核心的争议。几十年来,针对戴维森的质疑从未停止,而且异常尖锐:

批评者认为,一个享有资源和中产背景的知名摄影师,深入弱势社区,将他们的贫困、挣扎转化为具有美学价值和收藏价值的艺术品,最终成就的是摄影师本人的艺术声誉与经济收益。而被拍摄者,除了在历史中留下一张脸,他们的现实境遇可能并未改变。这被一些人斥为“贫困色情片”或“苦难美学化”。

在他的许多经典画面中,被摄者处于极度私密、脆弱甚至窘迫的状态。在那个影像伦理尚未被广泛讨论的年代,这些居民是否真正理解并授权了这些影像将被全世界观看、分析和收藏?戴维森的“沉浸”,是否在某种意义上也是一种“温柔的侵略”?

最深刻的批判在于,无论他住多久,他终究是一个可以离开的旁观者。他的镜头再充满同情,也无需永久承担被摄者的人生重负。这种“抽身而去”的特权,使得他的作品再震撼,也蒙上了一层无法消解的距离感和复杂性。他所呈现的“真实”,终究是一个外来者选择相信和展示的真实。

随着岁月流逝,这些争议并没有消散,反而像包浆一样,让他的作品变得更加厚重和耐嚼。今天我们再回看《东100街》或《地铁》,会发现他捕捉的远不止是20世纪纽约的某个街区或某种交通系统。

他捕捉的,是一种人类生存的普遍状态,关于尊严如何在匮乏中维系,孤独如何在人群中发酵,以及生命本身那种粗粝又坚韧的质感。他的照片成为了一个时代断面的考古学样本,其价值恰恰在于那份不完美的、充满张力的诚实。

戴维森留给后世摄影者最大的遗产,或许不是某种风格,而是一个掷地有声的提问:当你举起相机对准他人的生活,尤其是那些不如你幸运的生活时,你究竟是见证者,还是消费者?是共情者,还是掠夺者?

他没有,也不可能给出标准答案。但他用自己数十年的实践,将这个问题无比具体地摊开在我们面前。他的照片之所以到今天仍能狠狠抓住我们,正是因为我们在那些黑白影像里,不仅看到了“他者”,也可能窥见了自己:关于如何看待他人,以及如何审视自己凝视的目光。

这大概就是戴维森复杂而伟大的地方:他拍下了诗,也同时拍下了诗背后难以化解的道德矛盾。而这,或许比任何纯粹的赞美或批评,都更接近创作的真相。