1965年5月7日下午三点四十五分,上海华东医院的病房里静得只剩下秒针的轻响。窗外,一架运输机掠过黄浦江上空,带着浑厚的轰鸣声渐渐远去。病榻上的刘亚楼微微侧头,像是在追随那熟悉的节奏——这位55岁的空军司令,已听了大半辈子的发动机声,却知道自己再也追不上那抹航迹了。

回想半年多前,1964年夏天的北京,他仍旧在空军司令部院子里走动。两米来高的银杏树下,他对警卫员说要再移来一批树苗,“以后小家伙们有荫凉可坐”。这是随口一句,却让许多年轻飞行员记了一辈子。谁都看得出,他当时的面色已显蜡黄,可工作安排依旧排得满满。国务院副总理李先念出访罗马尼亚时,他随团前往;回来后,母亲河边的秋风吹在他清瘦的肩头,连路边哨兵都看出他的疲倦,可他只说“没事,先把汇报材料写完”。

妻子翟云英是一名军医,对丈夫身体的变化最为敏感。几次劝他去检查,都被一句“先把空军今年训练计划搞定再说”挡了回去。她只得暗中求助,找到副参谋长姚克佑打电话“施压”。电话挂断,刘亚楼笑着摇头,却还是应允去协和医院拍了片子。检查报告写着“右叶及肝门多发阴影”,那一刻所有人都在心里把这四个字译成了两个字——肝癌。

领导的批示接踵而至。毛泽东一句“赶快治,哪里条件好就去哪儿”,让医疗组迅速扩容。可就在同一天,刘亚楼却绕道门诊部后面,跑去看新建的营房工地。他掀起军大衣下摆,指着图纸跟工程师讨论采暖管道的走向。上海方面也在联络,华东医院具备放射治疗条件,他才被半哄半劝地送往南方。

飞机抵达上海那晚,江面雾气弥漫。他执意下机前给北京打了通电话,问参谋长无人机防御研究的进展。此前10月,美制无人侦察机屡闯华南,他领着技术组琢磨电侦、追击、夜战,无人机在湛江被击落的那一夜,他就站在指挥车外仰头看火光。事后写成万字报告,27日送到中南海,毛泽东批“很好”。

住进病房后,各路专家接力会诊,保肝针、放疗机轮番上阵,他却天天把参谋带来的文件摊在床头柜,护士一瞥,密密麻麻全是作战空域划分、飞行员夜航训练数字。周恩来四月中旬来探视,看着病人虚弱的脸色心里发紧,却被他先开口“总理放心,治好了还得回北京”。不想几天后病情急转直下,弥漫型肝癌的诊断纸冷冰冰摊在桌面上。

从那天起,他仿佛和时间赛跑。广州、沈阳两大军区空军主官被轮番叫到病房,深夜灯光不灭,病榻俨然成临时指挥所。医生劝他少说话,他摆摆手,只留一句短短的“要快”。秘书记下数十页笔记,后来整理成《空军训练与装备若干设想》,成为此后多年空军建设的重要参考。

治病见效甚微,疼痛却与日俱增。输液一挂就是七小时,他不肯翻身,怕针头滑脱浪费药水。夜深,病房隔音尚好,但走廊里仍能听到值班护士低声议论“真是铁打的汉子”。他闭着眼,嘴角微扬,似乎仍在空中盘旋。

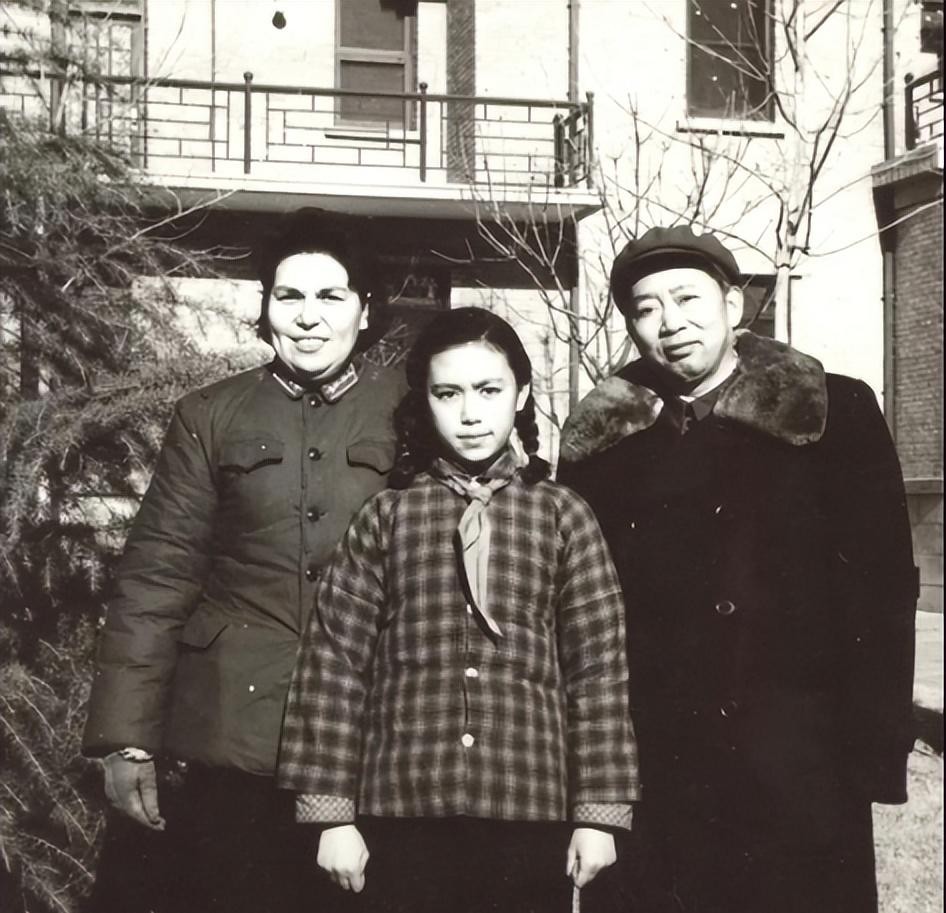

儿女们远在北京学校里,写信央求想来看看。翟云英向他转达,他只说:“让孩子们多读两本书。”这一句对话短得可怜,却像闸刀,把思念截断。4月最后一天,他神智稍清,翻看一封刚到的家信,信纸被他捻得起皱,信末贴着孩子们在司令部院子的合影。照片边缘已经卷翘,这才是他深夜握在手里最久的“机密文件”。

5月初,病情进入尾声。清晨,护士为他擦拭身体,听他念叨“天亮了,该起飞了”。翟云英含泪握住他冰凉的手,他吃力地说出那句让她多年后仍心头作痛的话:“那年你住院,我只让人捎去两箱苹果,你怪我吧?”翟云英泣不成声,只能轻轻摇头。对话不过寥寥,却把夫妻二十年聚少离多的辛酸全部点破。

军中流传一句话:要看人民空军是怎样建起来的,去翻刘亚楼的行军背包。红军时期他在长征途中就学俄语,后来留苏深造;抗战岁月里,他指挥空军志愿队支援东北,悄悄记下每一次起降数据;1949年他被任命为空军司令,除去枪林弹雨,还有从零起点的制度、后勤、训练,样样都得亲自敲定。某种意义上,他是“飞机场上的工程师”,也是空战战术的设计师,更是空军政治工作的启蒙导师。遗憾的是,天不假年,55岁就被病魔夺走。

5月7日傍晚,医院吊起黑纱,哨声响彻长廊。噩耗传到北京,合成大楼里的电台话筒一瞬间禁声。周恩来自追悼会后对翟云英说:“亚楼太早离场,蓝天又缺了根梁。”这句肺腑之言,胜过千言万语的挽联。中南海的批示很快发出——大将规格,最高哀荣。送行那天,雨丝如线,空军礼兵举枪行举葱茏的银杏林,树叶微颤,仿佛在回应曾经那句“给下一代留点绿”。

许多年过去,空司大院的银杏已成荫。每到秋天,飞行学院的新学员会在树下合影,照片后标注着“刘司令植”。相纸泛黄,人们却记得那位开国将军在病榻上最后的叮咛:要做“正直的大写的人”。一位把生命写进蓝天的老兵,终究离去;可他曾经的托付,连同那片金黄,还在静静生长。