一本西夏文《高王观世音经》的明代刻本静静躺在故宫的库房,它诞生于1430年,距西夏灭亡已过去两个多世纪。当最后一个懂得拼读的党项老人离世,这些文字便开始长达五百年的沉寂。

公元1038年,西夏开国皇帝李元昊命大臣野利仁荣创制西夏文。不到两百年后,1227年,西夏被蒙古铁骑攻灭。

然而,西夏文的“退役”并非戛然而止。在大夏国消失后的漫长岁月里,党项民族的精英们面临着痛苦的抉择:在王朝覆灭、民族融合的洪流中,如何安放凝聚着本族智慧的文字与记忆?

若有一场关于文字“退役”的听证会,他们争论的焦点,将远非是否要接受汉化,而在于选择何种方式,才能让文明的基因得以“备份”和“封存”。

想像一下,在元末明初的某个夜晚,几位通晓西夏文、汉文乃至藏文的党项后裔聚在一起。他们不是要策划复国,而是为民族的文化基因开一场“善后会议”。

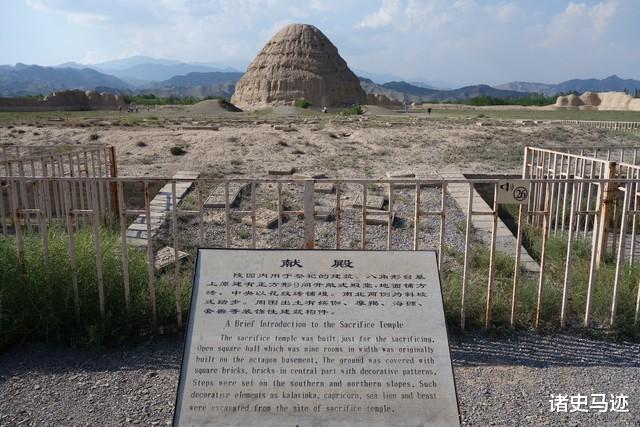

一位老学者抚摸着手中的西夏文佛经,叹息道:“我们的文字如同贺兰山下的王陵,庄严却孤寂。孩子们已不会用母语写自己的名字了。”

另一位曾在元朝为官的士人回应:“不,先生。问题不在于是否放弃。你看,《番汉合时掌中珠》这本‘双语词典’早在1190年就教导夏汉互学。骨勒茂才在序言中写道:‘不学番言,则岂和番人之众?不会汉语,则岂入汉人之数?’ 他担忧的是语言不通导致族群隔阂,而非谁取代谁。”

讨论的焦点转移了。一位年轻的记录官提出:“或许,我们可以像翻译佛经那样,把最重要的法典、史诗、医药典籍,用最精准的方式译成汉文或藏文?让智慧以另一种文字存活。”

一位工匠出身的代表摇头:“文字本身的形式就是智慧。每一个西夏字,仿汉字而造,却又自成一体,笔画间有我们认识世界的方式。翻译会丢失文字的‘骨相’。”

争论持续到深夜。他们最终可能达成的共识是:物理的王国会灭亡,但文明的密码需要找到新的载体,以超越王朝生命的形式“封存”下去,等待未来的“数据恢复”。这并非投降,而是一场精心策划的文化“战略转移”。

要理解党项精英对文字的深情,得先明白西夏文是什么。它常被误读为汉字的“山寨版”,但实际上,它是一套用汉字“开发工具”原创的“操作系统”。

李元昊建国前夕,命重臣野利仁荣,以党项羌语为基础,仿借汉字的造字法则,创制了近6000个西夏文字。它形似汉字,同为方块字,有楷、行、草、篆,但“乍视字皆可识,熟视无一字可识”。

其内在逻辑深得汉字“六书”精髓,却构建了独特的表达体系。例如,西夏文的“爬”,由“手”、“足”、“行”三个部件会意组成;“泥”字,则由“水”与“土”的部分合成。它还大量吸收汉语词汇,像“单衣”的“单”直接借用,再结合西夏文的“衣”部,造出新字。

史学家李华瑞指出,西夏文的创制,是党项民族从“无文字,但候草木以记岁时”的游牧状态,跨入先进文明行列的标志。它远不止是符号,更是西夏立国的文化宣言,用以翻译儒家经典、颁布律令、弘扬佛法,支撑起一个多元帝国的运转。

西夏灭亡后,西夏文并未立刻“脑死亡”。它进入了一个漫长的“后西夏时期”,如同熄灭后的炭火,仍在灰烬下闪烁着零星而持久的光。

蒙古人建立了元朝,党项人(唐兀人)作为“色目人”的一部分活跃于政坛。西夏文在特定场合和群体中,顽强地存续着:

河北保定:弘治十五年(1502年),这里树立起西夏文“佛顶尊胜陀罗尼”经幢。

北京居庸关:至正五年(1345年),云台券洞内的“六体石刻”中,依然有西夏文《造塔功德记》的一席之地。

江南杭州:元代,一批党项僧侣南下,他们不仅刊印汉文大藏经,更整理、补译并刊刻了西夏文《河西藏》,工程浩大。

更珍贵的发现来自日本天理大学的一本佛经刻本。其题记揭示,在1293年,即西夏亡国66年后,由党项僧人“宝幢吉贤”等人,将元朝帝师八思巴的藏文著作新译为西夏文。这证明,文字的生命力超越了政治生命。

文字的彻底沉寂,与明王朝的民族政策有关。明律禁止蒙古、色目人“本类自相嫁娶”,强制与汉人通婚。文化融合加速,1502年的保定经幢,成了目前所知西夏文最后的身影。最后一个能流利书写西夏文的党项人,可能在明代中期,带着所有的语法奥秘,静静离开了人世。

时间来到20世纪,随着黑水城文献的发现,西夏文重见天日。但真正的“封存革命”,发生在21世纪的数字世界。党项先人无法想象的“数据格式”,正在被创造。

最初的数字化步履维艰。学者需为每个西夏字编制四角号码,再转换为六位拼音字母输入,遇重码还需手动选择,繁琐异常。这就像用最原始的代码,逐个字符地重建一个失落的文明。

转机源于人工智能。研究人员训练深度学习模型,对西夏文单字的识别准确率已超97%。进而,通过循环神经网络,实现了整列文献的自动识别。扫描、拍照、识别——曾经学者皓首穷经的工作,效率正被提升至前所未有的高度。

但这并非故事的终点。识别之后,是更深层的“封存”。学界正在构想一个终极的西夏文文献数据库。它不止有原文和汉译,更遵循“四行对译法”,包含西夏原文、拉丁转写、逐词对译和完整意译。数据库还能关联语法注释、学术观点,并随时纳入新发现的残片。

如此一来,一份千年文献不再只是图书馆中脆弱的纸页或模糊的图版。它成为了一个立体的、可检索、可分析、无限复制的数据包。无论保存在北京的服务器,还是银川的云端,这份文明记忆都获得了近乎永恒的数字“基因”。

回望这场跨越千年的“封存”历程,党项精英的选择,其实暗合了中华文明多元一体的宏大叙事。

西夏文的创制本身,就是文化交融的产物。它用汉字的“形制”,书写党项的语言,翻译儒、释、道的“精粹”。正如骨勒茂才在《番汉合时掌中珠》中倡导的,其理想是构建番汉彼此理解、共同进步的社会。

因此,所谓的“汉化”,并非单方面的模仿。李华瑞教授提出,西夏更应被视为在河陇地区 “重建汉唐华夏文明” ,并在其上彰显了鲜明的党项特色。当物理的政权无法维持,其文明最核心的部分——思想、制度、文学,早已通过翻译、融合,汇入了更广阔的中华文明江河。

而今日的数字“封存”,则是这场文明接力在信息时代的新篇。它不再纠结于哪种文字形式更优,而是用0和1的绝对理性,珍藏起每一种文明的独特基因。

贺兰山下的西夏王陵依然静默,但陵中主人曾经使用的文字,却在光纤与芯片中,以新的格式获得了永生。这或许是对“何以中国”与“何以存续”这个问题,一个来自数字时代的、深沉而有力的回答。