中国人历来有修族谱的传统,就是让后人知道,自己先祖从哪里来,祖上都有什么人,也因此族谱成为先祖与子孙后代联系在一起的精神纽带,一般来说,随着上千年的人口迁徙,大家的先祖基本都是不会一样的。

但在苏北人的族谱里,似乎都不约而同的记载了自己的祖籍——苏州阊门。

《姑苏繁华图》里的阊门

不管是南北相隔千里的盐城和连云港,亦或是东西相隔千里淮安和盐城,他们的先祖似乎都是同一个地方来的,而且还有一个共同的迁徙理由——洪武赶散。

根据记载,明初的江北,的确人口凋零,扬州的江都县,仅有火、郝等18姓人家,至于扬州城,仅有四十余户,而淮安城,则有李、刘、王、徐等起家,盐城呢?则因为靠海,新生不少盐碱地,人烟稀少。

这么一看,明初人口凋零的江北到如今人口茂盛,的确有大规模移民的可能性,然而明朝史书上,对于江北移民这件事却甚少有记载,至于洪武年间,就更少了,唯一的记录就是洪武二十五年(1392年),崇明岛有两千七百户无田百姓迁徙江北。

这是崇明岛移民,但没多少家谱说自己来自崇明,那么苏州移民呢?有是有,但并不是前往苏北,而是安徽。

凤阳:明初苏州迁徙的目的地凤阳是朱元璋的老家,也是大明中都所在地,只不过元末明初的凤阳因为战火,同样人烟凋零,为了让老家得以繁荣,朱元璋准备大规模迁徙人口过来,至于对象,自然是支持张士诚的苏州富户了。

克平江(苏州),执张士诚,十月乙已,徙苏州富民实濠州——《明太祖实录.卷二十六》

吴元年(1367年)九月,平江城(苏州)被攻破,朱元璋强行迁徙苏州的富户前往濠州(今凤阳),而同年十一月,朱元璋攻克了宁波,将占据宁波的方国珍的部署迁徙到濠州。

明朝时期,安徽和江苏同属于南直隶,其中江北主要为扬州府和淮安府

这种迁徙富户的方式,在各个新政权里屡见不鲜,一是为了充实人口,而是集中将这些人监管起来,防止他们作乱。

虽然这两次迁徙的人口并不多,在随后,朱元璋营造中都,开始大规模迁徙人口了。

洪武三年(1370年),因临濠(朱元璋称帝后改名)田地废弛,朱元璋命令苏州、松江、嘉兴、湖州、杭州五地无田者前往临濠耕地,这次迁徙迁了四千多户,按照一户五口人计算,这次迁徙就有两万多人。

洪武七年(1374年),朱元璋改临濠为凤阳府,从富庶的地方迁徙十四万人口前往凤阳,虽然没有明说富庶地方是哪里,但很显然,只能是苏南、浙北、江西等地。

迁徙出发地就是阊门

可以说朱元璋在位期间,从苏州等地迁徙人口的目的地基本都是凤阳一带,至于苏北?似乎没有太多的记载。

明初江北一带,也并无苏州大移民记载既然官方没有记载,那么民间呢?事实上明朝大部分时间里,都没有苏州大规模移民到本地的记载。

比如明朝晚期,官至礼部尚书、太子太保的李思诚(万历、天启时期的官员,祖父是内阁大学士李春芳)曾给兴化陆氏族谱作序的时候,写过这么一段话:

吾邑自开创以来,土著绝少。家于是者,大都从他郡移徒,以故屈指望族。所称郁然乔木、巍然钟鼎者,远不踰百年,近不过数世——兴化.陆氏家谱序

可见兴化开邑以来,人数不多,都是从外地迁徙进来的,但并没有明确指出是从哪里迁徙过来的,而在明朝《扬州府志序》里,则直接指出了移民的来源:

聚四方之民,新都最,关以西、山右次之,大都土较沮洳五之一,田畯较贾十之一,土著较游寓二十之一

新都即徽州,关以西即陕西,山右即山西,而且这些移民大部分都是商人,即徽商和晋商等等,也没有提及苏州移民,当然可能有,但人数实在太少,不值得一书。

朱元璋

毕竟江南和江北,仅仅一江之隔,虽然交通没有那么便利,但来往交流肯定不少,至于做生意的就更多了,但大规模移民似乎没有。

洪武赶散的传说如今提到苏北移民,都会提到“洪武赶散”,那么“洪武赶散”一词最初出现在哪里呢?是来源于乾隆时期冯仁宏所撰《新安镇源流》,在这本书里,他认为新安镇的人口基本来自苏州,而且原因就是朱元璋的强制迁徙。

至于新安镇,即今天的连云港灌南县。

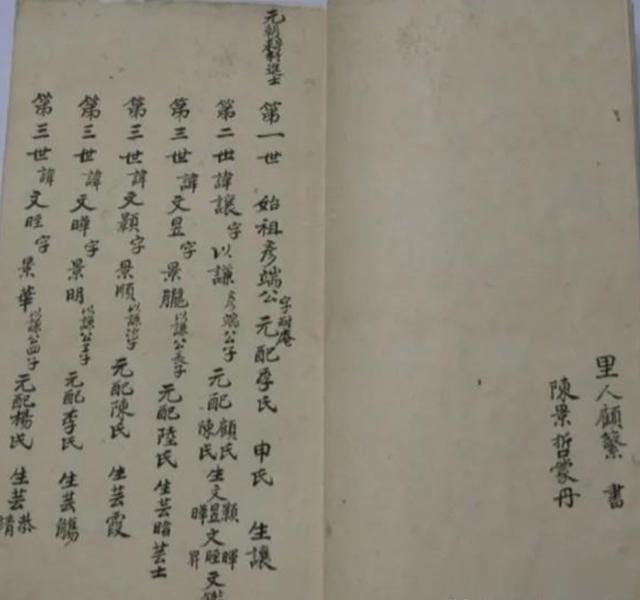

从明初到乾隆时期,已经过了四百多年,为何冯仁宏坚定地认为是朱元璋迁徙的呢?这是源于明朝嘉靖之后私修家谱之风的盛行。

此前,民间虽然修家谱,但都是私下的,官方并不鼓励,而且很多世家大族,都禁止小族们趋附名门,冒接世系,但随着嘉靖大礼议之后允许民间建祠堂,私修家谱之风盛行。

明清家谱的先祖,大都不可信

很多小家族为了抬高自己身份,甚至为了叙清家族来源,开始依赖民间传说进行编撰家族故事,尤其是同姓名人,一时间刘姓都是刘邦后代,李姓都是李渊后代,张姓都是张良后代等等,因而家谱造假比比皆是。

比如白驹(今盐城大丰区)的施家就是典型的杜撰族谱,乾隆时期,施家修族谱,因找不到知名的先祖,就将写《水浒传》的作者施耐庵认为祖宗,此后又找人写了《施氏族谱序》,言明自己是苏州迁徙过来的:

吾兴 (化 )氏族,苏迁为多

这个族谱,被很多名人考据为假,之前我也写过个内容,即《》,感兴趣的小伙伴看看!

《施氏族谱》,还编造施耐庵是元朝辛未科进士,但这一年,并无科举

至于江北,本来就是移民聚集的地方,在私修家谱风气下,纷纷开始为自己找老祖宗,而当时广泛流传朱元璋迁徙苏州人口到凤阳的传说,给了苏北移民来自苏州的传说可能。

毕竟苏州在明清文化经济地位较高,民间都很熟知,而且张士诚本来就是苏北人,失败后,不少人又被迁回到原籍,而当地又广泛流行关于张士诚的传说,加上元末明初“红头苍蝇吃人的故事”,最终演变为“洪武赶散”

那么“红头苍蝇吃人的传说”又是什么呢?原来是元朝末年,中原大地蝗灾横行,随后就是大饥荒和瘟疫,吸引了无数红头苍蝇,遮天蔽日,让人误以为是红头苍蝇叮人而死,因为各地开始驱散红头苍蝇,这就是“红蝇赶杀”,最终讹传为“洪武赶散”。

红头苍蝇,有影射红巾军之嫌

祖籍阊门的缘由前面我说了,苏州并没有大规模迁徙到苏州的历史,但不代表没有苏州人迁徙到苏北去,根据现代基因技术检测,苏州几个大姓:顾、陆、朱、张在苏北均有分布,比如宋朝时期,兴化望族是顾、陆、时、陈四大姓,宋代盐城的望族则包含陆姓,其中最为知名的就是陆秀夫。

明清时期苏州陆慕老街,陆慕原名陆墓,为纪念唐朝宰相陆贽的墓地

可见苏州和苏北是有一定渊源,但这个渊源并非“洪武赶散”,而是长期的移民行为。

首先如果是官方的大移民,必然会有记载,毕竟明朝时期,对户籍管理非常严格,当时人没有路引,连城门都出不去,而且一下子迁徙数万人,朝廷方必然需要登记造册,要知道人口关乎于当地的赋税和徭役,一下子少了几万人,必须要重新厘定。

明朝记录人口变化的黄册

其次如果大规模整体移民,同一个地方的人聚集后,必然会形成一个自己的文化圈子,而且当时本地势弱,移民人口很容易超过当地人口,也注定会取代当地文化。

但苏北各地,都没有明显的吴文化痕迹,移民并不是大规模的,更不可能来自苏州阊门,加上这些移民历史都是民间口耳相传或者移民家谱所记载,很难经得起推敲。

事实上早在宋元时期,江南就有向江北移民的举动,比如南宋诗人张良臣写了一首诗:

三十六陂春水绿,四十九年人事非。杨子江头永嘉后,吴侬荡桨北人稀

所谓四十九年,就是距离靖康之耻四十多年后,扬州城内有很多江南人在居住,说的都是吴侬软语。

比如朱元璋,虽然是凤阳人,但他祖先来自句容的朱家巷,很明显,也是南宋时期移民过去的:

本宗朱氏,出自金陵之句容,地名朱家巷,在通德乡。今自仲八公为高曾而下,皆起家江左,历世墓在朱巷,惟先祖葬泗,先考葬钟离,此我朱氏之源流也——《明太祖御制朱氏世德碑记》

而南宋时期,北方处于金人控制下,严防死守汉人南下,客观上给了江南前往江北移民提供了条件,加上后面战乱频繁,可以说苏北移民始于南宋时期。

但为何到了最后都说自己是阊门而来呢?这是源于当时的交通原因。

阊门是江南地区最为重要的码头之一,靠近京杭大运河,是南北来往的交通要道,江南前往江北,必然会从阊门出发,因而阊门成为移民们的第一站,也成为他们先祖最初的记忆。

阊门

至于他们最初的地方呢?因为当时迁徙的人大部分都是不识字的普通老百姓,毕竟故土难离,能在当地活下去,谁愿意迁徙?

因而在传给后世的子孙的时候,只能依稀记得是从阊门出发,就告诉子孙是从阊门来的,年岁日久后,大部分不知晓自己真正来历的人,只能以阊门为祖籍了。

阊门寻根纪念地

如今阊门还立了一块寻根纪念地碑,还有一座阊门明大迁徙陈列馆,似乎也认同了大家对于阊门这个祖籍地的说法,也有不少人来这里寻根问祖,这也算是一种文化吧。

而相对于之前,现代迁徙已经很频繁了,甚至不少人直接定居于苏州,或许经过几代人的变迁后,苏北反而成为他们子孙的祖籍了!