文|法老

一、元朝捶丸的发展

一、元朝捶丸的发展捶丸在元朝时期已十分盛行,受到青年男女和高官贵族的喜爱,元代的戏剧和书画中得到充分的体现。

元杂剧《百花亭》描述:

“折莫是捶丸、气球、围棋、双陆、顶针续麻、拆白道字……”这些都是元朝青年风流男女聚会喜欢的活动,捶丸居于首位,可见青年男女对它的喜爱之深。

元人王和卿所作散曲《为打球而作》中说:

“列俊逸五陵少年,簇豪家一代英贤……出凤城闲游玩,选取高原胜地面,就华屋芳妍,将步鞠家风演。”

这里所说的步鞠就是指的捶丸。

在山西省洪洞县广胜寺水神庙发现元代壁画《捶丸图》,图中描绘,两个穿红袍的官员在山野的场地上,手执球棒捶丸。

捶丸在风流男女、达官贵人之间迅速发展,并成为他们休闲娱乐的项目。

元代老人宁志撰写了一部专门描述捶丸的书籍——《丸经》,这也是现存的唯一本描述捶丸的书籍,此书详细地介绍了捶丸这项运动。

场地:

“诸形绝无曰平,龟背曰凸,中低曰凹,势颇曰俊,之[应为直]上曰仰,前隔曰阻,后碍曰妨,可反曰迎,左高曰里,右高曰外。”

“土有坚者,有贫者,有燥者,有湿者。”

由此可知捶丸对场地有颇高的要求,捶丸的场地不能是平坦的,应凸凹不平,土质是多种多样的。

场地与土质的要求无疑增加了捶丸的难度,对捶丸者的技术提出更高的要求,同时也提高了捶丸的竞技性,有利于捶丸运动的发展。

捶丸场地要求之高很难自己建造场地,元代捶丸的场地设在郊外、野外。

“春日闲游玩,选取高地,就华屋芳妍,将步鞠家风演”

说的是春天出去郊游,选择一个高地进行捶丸游戏。

选择郊外可以亲近大自然,吸收新鲜空气,有利于身心健康。

运动器材:

《丸经》有云:“赘木,瘿木也。瘿木坚牢,故可久而不坏。无眼者不可用,太重则迟,太轻则飘。”

这两句详细地说明了捶丸的球的制作的选材。选择因病变而长出树瘤的树木,因为树木病变长出的树瘤非常坚硬。

可以长时间的应用而不损坏,且树瘤最好有几个树眼,这样不容易裂开,制作出来的球不要太重也不要太轻,太重太轻都会影响的球的飞行。

不仅仅是对球有一定的要求,对球棒的要求更高。

球棒在捶丸运动中至关重要,制作球棒的材料必须精心挑选。

《丸经》有云:“秋冬木直津气在内,所以牢固,故可取也。

牛筋、牛胶,性最坚团,其他不可及也。南方大竹,刚劲厚实,故可为柄。春夏天气温暖,筋胶相合可以造棒也。”

选取秋冬的树木作为球棒的木质部分比较适宜,因为秋冬的树木的津气在树木里面,木质将更加坚硬更耐用。

“津气”在中医中的解释是:从津的功能而言。津是清而稀的,属阳。

津的活动离不开气,而具体体现津的这种功能活动的就叫“津气”,简单地说如果把树木比作人,而“津气就像人的灵魂。

南方的竹子,弹性足,韧性强,收缩性小,质地厚,表面光滑且取材方便,适宜做捶丸球棒的手柄。

牛筋的黏粘性,弹性都比较好,而且水分少,定型快,是其它胶不可比的牛筋的这些特点在春夏更加突出,所以在春夏天做球棒最适宜。

当时还出现了用球棒的技巧方法:“扑棒单手者,当立远者也。杓棒鹰嘴当蹲。行者(撺棒是也)。飞者(扑棒、杓棒是也)。”

可知想要击出高而远的球,要用扑棒和构棒,要击出地滚球要用撺棒。

根据击球的远近不同,选用不同的球棒,可见当时人们对棒球的认识程度之深,表现出捶丸运动的科学性。

完备的竞赛方法与规则。捶丸的竞赛方法有两种。

一种是团体赛,根据人数的不同分为大会、中会、小会,不同人数比赛必须赢够相应的筹数才能算赢,大会需要二十筹,中会十五筹小会十筹。

另一种是单人赛,这种比赛较为容易分胜负,可以接棒与他人使,击错他人球者算输。

或前、或后、或左、或右,影响他人使棒,如此者出之……!”

竞赛规则的句子还有很多在这里就不一一列出,从这些可以看出,捶丸的竞赛是公平的它保证了每个人依靠自己的实力去赢得比赛,也展现出了元代捶丸的制度化。

二、明朝捶丸的发展

二、明朝捶丸的发展明朝捶丸的依然繁荣昌盛,风流男女,达官贵人,皇室依然对此运动喜爱有加。

“予壮游都邑间,好事者多尚捶丸…若将帅之答升平,士君子之消遣日……。”

捶丸是将帅在和平年代用来娱乐消遣的运动项目,一些文人儒士在一起聚玩的时候,也用捶丸来交流。

明人富商西门庆为方便玩捶丸,在郊区修建了一处供自家娱乐的场所,捶丸就是其中的一个。

皇室的喜爱往往能推动一个事物的发展,捶丸在明朝的繁荣当然也离不开皇室的青睐。

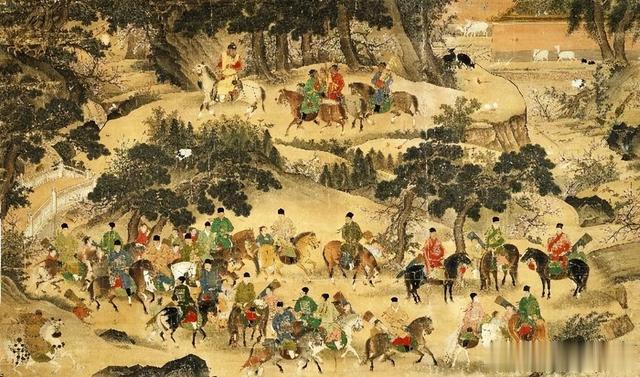

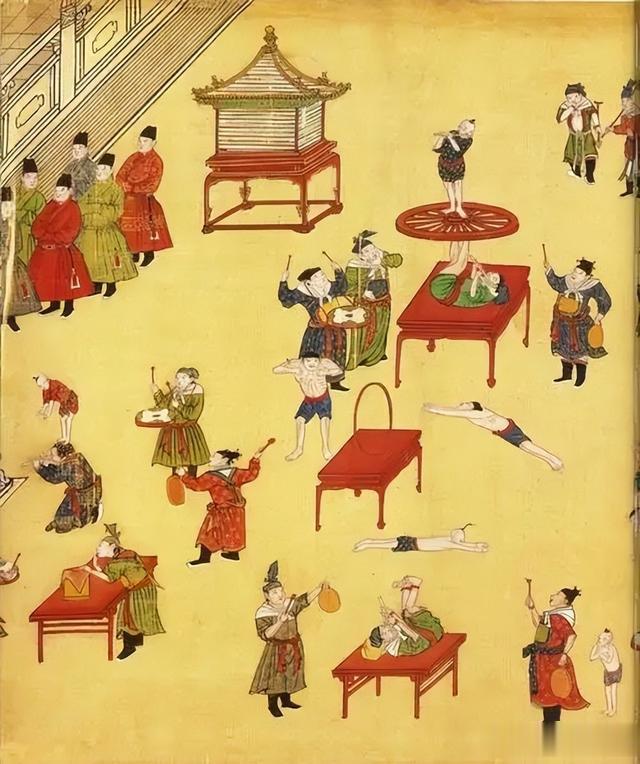

先收藏在北京故宫博物院的《宜宗行乐图》。

是有名人宫廷画师商喜所绘,描绘了明宣宗的休闲娱乐活动,在众多的娱乐项目中只有捶丸、投壶明宣宗亲自参加,可见其对捶丸的喜爱。

明朝捶丸的打法没有多少变化,但场地发生的翻天覆地的变化,在《宣宗行乐图》中一段描绘捶丸的场景,显示的场地已不是郊外凸凹不平,土质各异的场地。

而是平坦无阻,四周被墙所包围的场地。

这一改变使人们不需要再受到场地的限制,更方便地进行捶丸,更多的女子加入捶丸的活动中,发现了女子捶丸的画卷。

明人杜革所画的《仕女图卷局部捶丸》所描绘的就是女子捶丸的情景。

但是也因为场地的改变,使捶丸的技术性和竞技性减弱,不利于捶丸的发展。

三、捶丸衰亡的原因

三、捶丸衰亡的原因无论是因为场地改变、女性的参与而是捶丸的竞技性减弱,娱乐性增强,还是受到以后运动项目的冲击都不是捶丸消失的真正原因,据笔者研究。

捶丸消失的真正原因是1捶丸的群众基础薄弱。2 满清统治阶级的喜好。

(一)捶丸群众基础薄弱

很多论文都叙述了百姓对捶丸的喜爱,如华夏在《从球具制作谈捶丸在古人生活中的开展》中说:“捶丸不仅皇室成员王公贵族在玩,民间布艺,老百姓也在玩。”

温丽君在《元代捶丸发展述略》中说,“元代不管是从上层人士,还是三教九流都喜爱捶丸。”但是都没有拿出相应的史料证明。

杨向东在《中国体育文化史》球类活动中说:“予壮游都邑间,好事者多尚捶丸。”

指的是在市民阶层的捶丸活动,但这段话的全文是:

“予壮游都邑间,好事者多尚捶丸……若将帅之答升平,士君子之消遣日,习坐作进退之式………宜呼君子不器而取友以同乐。”

我认为这里的“好事者”指的是和平年代的将帅和文人儒士,而不是指的寻常百姓。

史料中关于青年男女捶丸游戏的记载:

“列俊逸五陵少年,簇豪家一代英贤……出凤城闲游玩,选取高原胜地面,就华屋芳妍,将步鞠家风演。”

这里的五陵少年指的是一些地主、富商的子女,因为家里富裕,经常接触高官贵族子弟,而捶丸又为贵族喜爱。

可见无论是“五陵少年”还是“好事者”都不是真正意思上的平民百姓。

纵观中国古代几千年体育史,无论是风靡全国的蹴鞠、马球等还是顺应时代发展而产生的弹棋、踏球,因为没有深厚的群众基础而逐渐消亡。

再看摔跤、拔河、风筝等与百姓较为亲密的活动直到现在依然流行,可见百姓对运动项目延续的重要性。

(二)满清统治阶级的喜好

封建社会是君主专制制度的国家,君主的爱好往往牵动着文武百官的心,往往能带动事物的快速发展。

蹴鞠、马球就是因为受到唐宋两朝君主的喜爱而迅速发展开来。

满族的前身是明代女真族,明代女真族是金朝一部分女真族的后裔,金朝灭亡后女真人仍保持着以前女真族的习惯,无市井城郭,依水而居,渔猎为业。

明代一女真部落首领努尔哈赤为了统一女真部落,扩充自己的疆土而进行大规模的战役。

战争需要士兵有强健的体魄,狩猎、摔跤、骑射、跑跳等提高士兵身体素质的项目备受努尔哈赤的重视。

清朝灭明朝后,这些项目也成为贵族休闲娱乐的项目广泛开展。

尤其是摔跤在清朝甚是盛行,满清国皇帝、亲王都喜欢摔跤运动,并亲自练习。

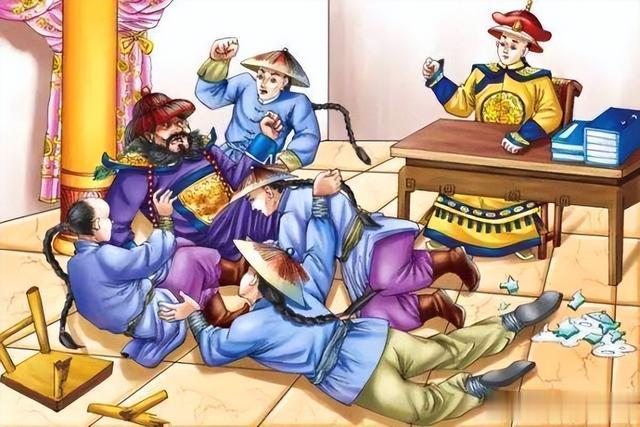

据史料记载,康熙年幼时,整拜掌握大权,干涉朝政。康熙大帝挑选了十几个强健有力的太监每天一起练摔跤,一日,康熙大帝令数十摔跤太监齐出,将整拜制服。

康熙大帝以摔跤技术擒住鳌拜,流行甚广,民间皆知,康熙大帝对摔跤忠贞不移。许多出色的摔跤手因此加官封爵,民间摔跤运动也得以迅速发展。

综上所述,由于地域、战争等因素的影响,满族贵族喜爱的运动更趋向于竞技性和对抗性的项目,比如:摔跤、射箭、狩猎等。

而捶丸在元明时期是修身养性的运动项目,其运动的剧烈程度、竞技性较弱,娱乐性较强,不符合满清权贵习惯,捶丸运动在如此背景下逐渐消失灭亡。

四、结语

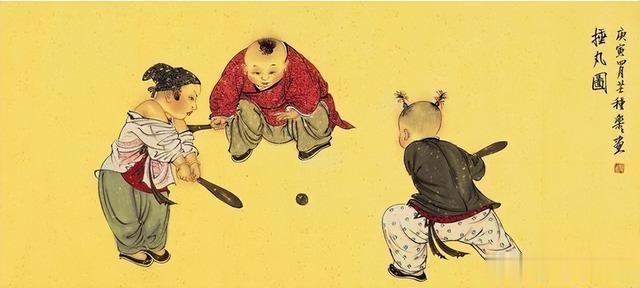

四、结语作为我国古代具有代表性的体育项目,捶丸在我国存在三四百年,形成并发展于宋朝,繁荣于元明两朝,由于群众基础薄弱,统治阶级另有所爱而衰亡于清朝。

“捶丸”被誉为中国古代的高尔夫,与现代高尔夫有很大的相似性,由于捶丸在中国历史上存在时间较短,很多人还不知道中国古代有类似现代高尔夫的运动。

笔者希望通过此研究能使更多的人了解我国古代体育。

现代高尔夫运动已经申报并成为2016年奥运会项目。

我国可能因此而大力发展高尔夫项目,希望此研究对我国现代高尔夫的发展也有一定的帮助。