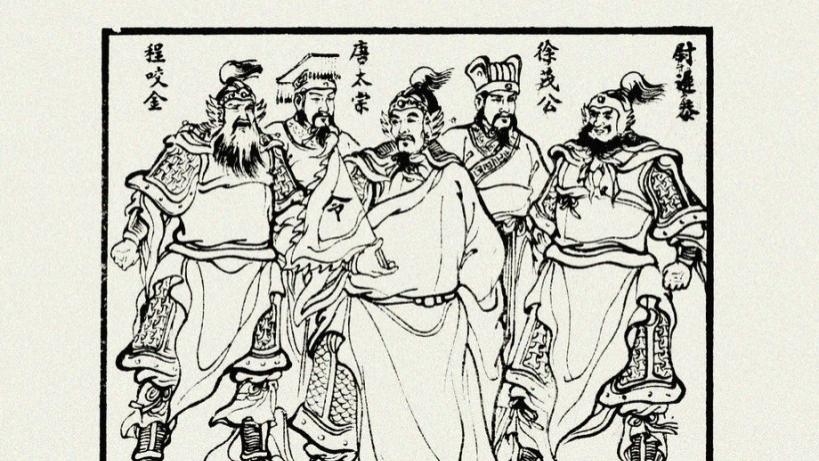

蜀汉后主刘禅。

很多人都觉得他就是个软柿子,没什么能耐。

说他是:“扶不起的阿斗”。

就像墙上的泥巴,怎么糊都糊不结实。

但诸葛亮临走之前,才发现刘禅这家伙原来不简单,他的傻是故意装出来的!

刘禅的“傻”,实则是一种深沉的治国之道。

就像个高手藏拙,不显山不露水。

这个看起来弱弱的皇帝,心里有谱,用他的方法在治理国家,保护蜀汉。

蜀国下坡路公元220年,刘备大本营荆州丢了。

关羽也去世了,这下子刘备心里头的难受,就像是天塌了一大块。

蜀汉运势,也跟着往下坡路滑。

刘备急眼了!

决定要给兄弟报仇,集合所有力量去教训东吴,结果却像山崩一样,输了。

最后只能灰溜溜地,退回白帝城。

败仗后,他心力憔悴,身体也跟着垮了。

病得厉害,躺在床上,他把诸葛亮这些亲近的人喊来,交代后事。

他最不放心的,就是儿子刘禅。

虽然已经17岁了,但还是个孩子。

他就跟诸葛亮说:

要是刘禅能行,你就帮他好好干,一起干出一番事业;

要是实在不行,你也别客气,自己上位当皇帝算了。

其实,刘备这是在用退一步的办法,他知道儿子再聪明,也比不上诸葛亮的威望大。

诸葛亮一听,赶紧表态:

“臣敢竭肱骨之力,效忠臣之节,继之以死。”

说一定全力以赴帮着刘禅。

或许诸葛亮心里也清楚。

刘备这么说,就是说说而已,真要自己夺了蜀汉大权。

别说刘备家不答应,全国人民的唾沫都能把他淹死。

所以,他更知道自己的位置,就是好好辅佐刘禅,稳住蜀汉江山。

刘备又嘱咐儿子刘禅。

一定要把诸葛亮,当成父亲一样对待。

不愧是帝王之术,这一番攻心术下来,总算把局势稳住了。

随后,刘备安心闭上了眼。

君臣相处融洽诸葛亮在北伐期间,特意把刘禅叫到身边。

那年刘禅不过22岁,正值青春年华。

诸葛亮眼神里,满是长辈的关切与深沉。

他缓缓开口,字字珠玑:

“你要学会亲近那些正直忠诚的臣子,远离那些阿谀奉承的小人。”

按说,刘禅这年龄,本该是接过国家重担,开始独当一面了。

但诸葛亮,因非凡的能力和贡献。

使得蜀国的大权,实质上掌控在他手里。

朝中对此,却无人敢言语半分。

一方面,诸葛亮在蜀国地位如日中天,谁敢轻易质疑?

另一方面,他虽手握重权,却把国家治理得井然有序,内政外交无一不妥帖,作为蜀汉的开创者。

他的威望和功绩,让许多人心悦诚服,愿意跟随。

而据史书记载,刘禅的性格十分豁达,这与实际情形相符。

若非如此,君臣之间早该是暗流涌动了。

刘禅心里清楚,诸葛亮的才华横溢,治国有道。

自己虽然也有能力,但在诸葛亮面前,还是难以相争锋。

于是,他选择了尊重,事事都听从诸葛亮安排。

心头一紧的问题几次北伐之后。

诸葛亮的身体,像是被秋风中枯叶,摇摇欲坠。

多年的奔波劳碌,让他本就多病的身体,再也承受不住。

最后时日,几乎是在病榻上度过。

他那颗心,却还系在蜀汉的未来。

担心自己走后,无人能撑起这片天,忧虑着那看似无大志的刘禅能否稳坐龙椅。

然而,就在这样一个沉重的时刻,刘禅却抛出了一个让诸葛亮心头一紧的问题,就像是冷不丁的寒风,直灌入衣领。

“丞相,您百年之后,可有什么打算,您的子嗣该如何安置?”

这轻轻一句话,却如冰水浇头。

让诸葛亮浑身一颤,连手心都沁出了汗。

要知道,诸葛亮在蜀汉的地位无人能及。

刘禅这么一问。

诸葛亮心中难免会想,是不是担心自己会像古时的权臣那样,将权力和地位留给后代。

哪怕,诸葛亮没这么做。

但谁又能保证他的孩子没有非分的想法呢?

诸葛亮立刻明白了刘禅的顾虑,他的回答坦诚而深沉:

“我家中还有800棵桑树,足以让子孙衣食无忧,刘禅你放心。”

这话,既是宽慰,也是诸葛亮对权力传承的淡泊。

他心中所想的,始终是蜀汉的未来,而非私利。

嫩肩,扛不起江山?刘禅接下父辈的重担,初看似乎嫩肩膀,扛不起江山。

实则内藏机智。

尤其在诸葛亮仙逝后,他在蜀汉的那盘棋局里,走的几步棋,妙得让人刮目相看。

他心里明白,丞相的位子太大,谁坐上去都可能重蹈覆辙。

索性来个创新,设了大司马和大将军两个职位。

让蒋琬和费祎各司其职,一个抓政务又兼顾军事。

一个军事为主,又不离行政。

既用了诸葛亮的旧部,又在制度上织了张网。

以防一家独大,这份心思,透着刘禅的成熟与深远。

他还深知,国之根本在民富。

于是乎,刘禅下大力气在田间地头,鼓励种稻植桑,让百姓仓廪实;

手工业也得他青睐,织布造器,让工匠们手艺有了用武之地;

商业更不落后,集市繁荣,商贾流通,金银财货进进出。

这番作为,让蜀汉的日子红火起来,民心稳,政权也跟着牢靠。

刘禅这些举动,看似平常,背后却藏着深意。

他不动声色间,让蜀汉的根基更稳固。

国力渐盛,百姓生活也有了奔头。

世人若只道他无为,未免太过片面。

细看之下,刘禅实则是个懂民生、知权衡的明君。

而且,刘禅接过担子后,亲手执掌朝纲。

那些繁杂的政务文件、国事决策。

他一一过目,不再依赖他人。牢牢地将国家的舵盘,握在自己手中。

他不光是管,着大臣们。

就连那些皇宫里头,爱多嘴多舌的宦官,他也能收拾得服服帖帖帖的。

刘禅在位的那41年,从223年至263年。

他并不逊色,反而做得相当不错。

在三国群雄逐鹿的年代,他稳坐龙椅的时间最长,这本身就是一种能力的证明。

看似不谙世事,实则心如明镜公元263年,距离诸葛亮离开人世已有三十载。

这些年里,刘禅稳坐龙椅。

外界若说他昏庸无能,实则不尽然。

当魏国的铁蹄,轰鸣直逼蜀国边界。

战鼓未响,兵马未集。

刘禅做出了令人意想不到的决定——直接开城门投降。

这一举动,背后是刘禅深思熟虑的无奈。

刘禅心中明镜似的,调兵不及是表面困境。

但更深层次的是,即便魏国给足时间,蜀国以喘息。

胜算,也如晨露般渺茫微。

这些年,蜀国的国力已被掏空。

昔日的辉煌如过眼云烟,面对强盛的魏国,已无还手之力。

一味的抵抗,只会是无谓的牺牲。

徒增白骨累累,血染疆土。

他知道,历史的车轮滚滚向前。

有些结局已无法逆转,与其让无辜的百姓再受战火涂炭,不如选择一条伤亡最少的路。

蜀国灭亡后。

刘禅移居魏国都城洛阳,被封为安乐县公。

在司马氏的严密监视下,他安然度过了八个春秋,随后寿终正寝。

回头想想,诸葛亮临终前的那句“刘禅的傻都是装的”。

此刻更显得意味深长。

也许,刘禅的外表看似不谙世事,实则心如明镜。

他深知在强敌环伺的境遇中,最好的自保之道便是藏锋于拙,不露锋芒,以智谋取安。

在那八年的“安乐”生活中。

他或许就是用智慧,巧妙地在权力的夹缝中。

为自己找到了一片生存的天地,保全了自己。