3.10,邯郸未成年杀人案震惊全国。

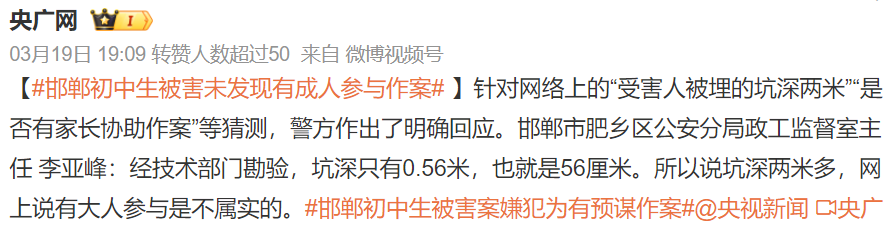

直到今天,一度出现了各种谣言和批判。

但是,「死刑」「取消刑责年龄」的呼声相当高 。

那今天就不妨聊聊未成年人犯罪与刑责的背后。

1

每当未成年犯罪事件触动公众神经时,《少年法庭》这部韩国电视剧便浮现在我的脑海中。

它以震撼人心的剧情揭示了青少年犯罪背后的冷酷现实。

其中一名13岁的少年手持染血斧头,令人惊骇的画面直指现实中更甚的悲剧——邯郸案。

三名初中生策划并实施了一起手段极其残忍的谋杀案,他们超越了我们对于未成年人行为认知的边界,引发了舆论热议和社会深思。

事实上,“未成年人保护法=犯罪者护身符”的误解普遍存在,法律的天平并未因此失衡。

真正衡量罪行严重程度和确定刑罚的是《刑法》,并非简单地因犯罪主体的年龄而轻易放过。

正如《少年法庭》中那位坚定秉持公正的女法官一样,我国司法体系同样会对恶性犯罪的未成年人施以应有的严惩。

最高人民检察院发布的白皮书揭示了近年来我国对未成年被告人审判的实际强度,不乏无期徒刑及十年以上有期徒刑的严厉判决。

例如,14岁的扈强在短短几个月内连续犯下重罪。

扈强在作案前曾表示,自己是未成年,不会承担刑事责任。

尽管最初被判有期徒刑17年,但鉴于其极端恶劣的主观恶性、高社会危险性以及不可忽视的改造难度,在充分考量家属诉求后,最终改判为无期徒刑。

面对未成年犯罪日益严重的态势,尤其是诸如湖南三少年杀害女教师、大连13岁男孩残害10岁女童等触目惊心的案例,法律界并没有坐视不理。

2020年,《刑法修订案(十一)》适时地将刑责年龄有条件地下调至12岁,旨在对日趋低龄化的恶性犯罪行为形成有效震慑。

如今,邯郸杀人案作为新修订法规后的典型案件进入刑事诉讼程序,引起了广泛关注。

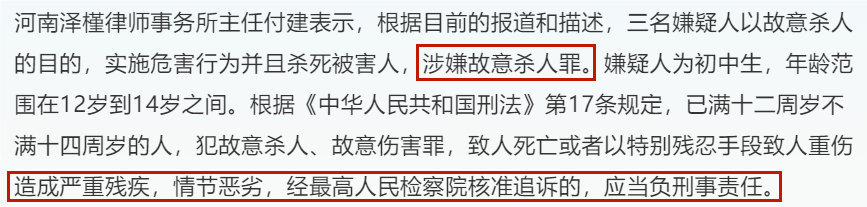

关于该案可能的判决走向,有律师分析指出,如果涉及故意杀人罪且年龄超过12岁,则应承担刑事责任。

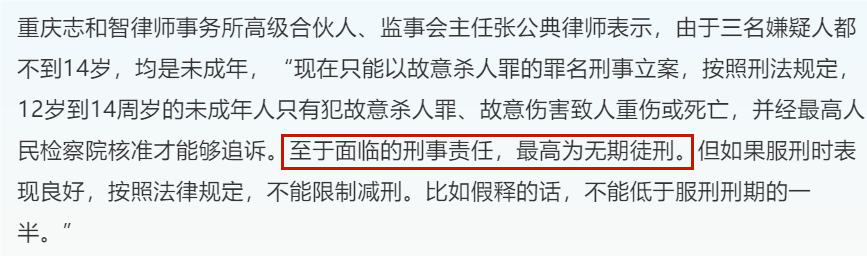

理论上最高可处以无期徒刑,并要求其监护人承担民事赔偿责任。

但同时,司法实践中对于涉罪未成年人,法院仍会遵循慎捕慎诉、酌情从轻处理的原则。

结合其心智发育、家庭教育背景等因素作出综合性判断,因此,也不排除十年以上有期徒刑的可能性。

2

在面对一系列残酷的未成年人犯罪事件,社会上出现了诸多激进的声音,呼吁取消年龄限制甚至恢复死刑,以此达到更大的威慑效果。

然而,我国现行刑法坚持了国际普遍认可的禁止对犯罪时未满18周岁的人执行死刑的原则,体现了对生命权的尊重和对青少年可塑性的认识。

以玛丽安的故事为例。

在法庭面对杀害自己女儿的凶手时,她连开八枪,脸上没有露出一丝后悔的神情。

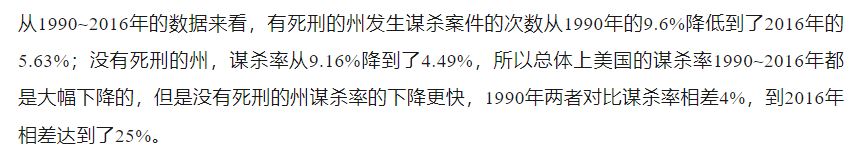

尽管民间情感倾向于复仇式的正义,但这并不能成为现代法律体系下的正当途径,且实际数据和研究并不支持重刑能显著降低犯罪率的论断。

那些悲痛的历史教训警示我们,司法错误一旦铸成,后果无法挽回,如96年「呼格吉勒图案」。

17岁的呼格吉勒图在毛纺厂发现一具衣衫不整的女尸。

随后他果断报了警,但却因没有其他证人反被认为是先杀后奸,死无对证。

因其性质恶劣,在短时间内被执行枪决。

18年后,呼格吉勒图终于沉冤得雪。

「张志超案」

山东临沭高一女生被蓄意谋杀,jian尸。

年仅16岁的张志超仅仅因为在犯罪现场附近而被逮捕。

被冠上强奸谋杀的莫须有罪名而入狱,判处无期徒刑。

即使是未成年人,也可能在特定情况下遭受冤狱,付出惨痛的代价。

直到15年后重审,宣判无罪。

但一切都太晚了,赔偿、追责都无法弥补一条鲜活的生命和逝去的青春。

花有重开日,人无再少年。

而这些案例背后的家庭、教育、社会环境问题尤为突出。

多数涉罪未成年人往往出自问题家庭,受于贫困、教育资源匮乏、家庭破裂、监护缺失等多种不利条件。

他们的行为选择在很大程度上受到了这些外部因素的影响。

关注和解决未成年人犯罪问题,不能仅仅停留在对个体的严惩层面,而应当深入剖析犯罪的根源,强化家庭监管、学校教育和社会关爱的责任。

政策制定者和相关机构应当加大对问题家庭的干预和帮助力度。

改善留守儿童的生活环境,提高外来务工人员子女的教育质量,减少家暴、酗酒等不良影响,从而构建更为健康的社会生态。

电视剧《想见你父母》正是借此视角探讨了少年犯背后的家庭教育缺位问题。

孩子们心中的恶往往来自原生家庭的不幸。

提醒我们青少年的价值观念和行为模式深受家长乃至整个社会环境的影响。

因此,一味追求严惩“恶童”,不如从根本上改变让他们滑向犯罪深渊的环境。

通过教育引导和环境改善,培养具备健全人格和良好道德素质的新一代,这才是预防未成年人犯罪、维护社会安宁的长远之策。

全文完

枪决啊,留着有什么用!